出版品

廢死聯盟歷年來出版品,欲進一步瞭解廢死議題,歡迎購買支持!

所有出版品訂購:https://www.taedp.org.tw/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=2

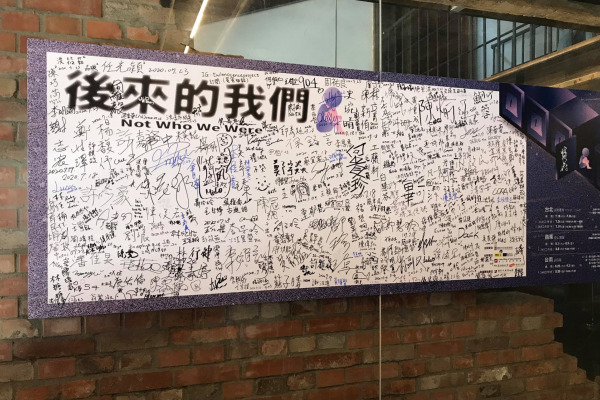

《後來的我們》死刑犯作品展—訪策展團隊

文/黎冠廷(廢死聯盟實習生)、吳奕靜(廢死聯盟執行秘書)

《後來的我們》死刑犯作品展以待決死囚為展覽主體,透過他們的書畫作品和文字,讓大眾看見他們的改變,認識他們作為一個人的樣貌和情感。台北展覽現場同時展出死刑囚室的模擬裝置,讓觀眾體驗1.368坪空間的生活。對於監所內的死刑犯不再只有鐵欄、牢房等冷冰冰的想像,而是看見他們更多活生生的那一面。

這是《後來的我們》死刑犯作品展手冊上的文字簡介。不過這個展覽是怎麼來的?有哪些內容?又遇到什麼樣的困難?廢話電子報帶大家來一探究竟。

死刑,然後呢?

當詢問到本次展覽的發想,廢死聯盟執行長林欣怡表示「其實廢死聯盟比較常用文化、藝術等軟性的方式來作倡議並和社會大眾溝通,比如三年舉辦一次的《殺人影展》,用不同的方法就會接觸到不同的人,把我們認同的理念往外推廣。」而這次的契機,其實是冤案前死囚鄭性澤。

阿澤說,自己在去年參加了世界反死刑大會,期間在會場看到有許多冤案無辜者的創作作品擺在會場販賣,成為他們自己的一種收入來源。他想到台中看守所也有國畫老師教受刑人畫畫,但許多人並不知道死刑犯有這些畫作,且看守所內人才濟濟,當時他自己從2014年開始學習畫畫,同期一起的「同學」唐霖億也從零開始,進步許多,畫出一片天。對阿澤來說,重要的並不是販賣作品能夠做為一種收入來源,是這些畫作本身。「同學」們的生命已經不再只等同於犯案當時,而在畫作中展現出另一種人生的可能性,這個可能性能夠被看見。展覽於是萌芽。

![]()

從2019年和《殺人影展—洞》合辦的《攝影展—關係人》,到《後來的我們》死刑犯作品展,借鑒瑞士、法國等國家的模式,卻又有所不同。台灣重刑犯的作品較強調平心靜氣的活動,如書法學習與繪畫。而國外的重刑犯作品則相對多元且自由,以創作表達受刑人內心痛苦為主。

「改變或許並不像大家想像,是線性前進或者永遠停滯,而是我們是否願意看見他們的處境,並理解他們。」—廢死聯盟執行長林欣怡

15位「同學」,22幅作品。作品成為一個橋樑,也是讓大家願意/容易接近的一個媒介,透過作品來理解這些人的改變是合適的,即使改變未必是多麼積極正面的樣貌,或者強調多有「教化可能性」,廢死聯盟希望呈現的是時間能夠改變每一個人,這些變化很難是一個線性的發展,但「後來的我們」一定是有所改變的,他們再不是當初犯下罪無可逭的罪行的人,欣怡說。本次也展出一幅國畫老師的作品,在同學們學習畫作的路上,國畫老師扮演了重要且不僅止於技術指導的角色。

同時廢死聯盟也希望透過這次的展覽及1.368工作坊讓社會大眾理解到「後來的我們」也會改變,而在監獄外的我們能不能看見他們的改變,或是願意投入資源看見、影響他們的改變?若真的能有所改變,我們還能夠那麼堅定的選擇死刑嗎?

《後來的我們》談的也是後來的我們,若這個社會群體中的我們能夠伸出手,看見他們的處境,願意去理解他們,不冷眼旁觀,改變的可能性是不是更大?

「後來的我們」不只是在監所內而言,也包含監所外,一起案件發生以後,社會大眾如何繼續生活。雙向的意義也扣合廢死聯盟舉辦展覽的初衷,不只是觀賞,而關乎理解、思考。

監所中不像外面的世界有網路,人手一台手機或者平板、電腦,只能透過信件往返或會面(僅限親友)與外界交流,因此本次展覽也節選了廢死聯盟「同學,Here we are!」志工群組與同學們的通信,從真實的表達與文字中看見不同於媒體敘述的樣貌。受刑人的身體可能是不自由的,但心靈的自由可以透過藝術學習展現出來,作品不僅僅只是學習階段的成果而已,也希望透過這次展覽,政府部門願意多投入一些資源,不只針對死刑犯,對更多的受刑人也可以有多樣的課程選擇與規劃,這兩層意義上「後來的我們」才能一起讓現行制度有改變的可能性。

「做任何事情都是需要成就感的,或許他們並不是為了獲得什麼而去做,但我覺得他們還是需要一些肯定。」—廢死聯盟執行秘書羅禮涵

展覽的籌備總會遭遇困難,規劃本次展覽的禮涵表示,最大的困難還是跟不同領域的人溝通,從寫企劃書、申請經費、徵件作品及後製、場地和展覽設備租借、工作坊的籌備跟無數的開會、反覆確認主、合辦單位。從企劃書完成後,要跟全台四個所的(死刑犯)同學溝通這個計畫,加上跟同學通訊的方式只有書信跟會面,有時候當然會等了又等,反覆的確認,作品取得的方式、創作的想法等等。這些過程每件事都是繁瑣的,必須克服各式各樣的困難。欣怡也補充,同學一天只能有15分鐘的會面時間;在展覽前也必須要先透過意見調查與作品的寄送,一來一往的寫信寄信,與當今社群網絡的便利性的差距可能是我們完全無法想像的。

「也許我的個性上是這樣的,我可以花很多時間加班、自己去做很多努力,去追求最好的狀態。可是接下這個工作我發現必須面對的是,很多東西並不會照著表訂的規劃和預期往下走。你會遇上很多的變動。而在這過程中你沒有時間去挫折,你會需要即時作出反應跟調整。要怎麼壓抑住情緒跟焦慮,趕緊做出相對應的處理,對我來說這是很大的挑戰跟練習。」禮涵說。

一種感性的方式—感官是最直接的衝擊

同為策展人的北藝大學生余建勳則是以另一種眼光來進一步思考展覽。在藝術大學的專業訓練中,藝術家往往會是以相對旁觀的姿態,自選主題、觀察並展出一項作品。但《後來的我們》讓建勳想要投入,是因為自己還是希望可以在藝術領域之外,還是能夠跨出一步,以本次的策展顧問黃建宏老師所說的「感性的方式」從最直接的感官衝擊去體會、引發大眾的思考,而這個思考就是第一步。《後來的我們》不僅有書畫、信件往來,更包含了鐵窗內一日作息的動畫、仿真的獄中空間。

這次的書畫作品當中,建勳對〈快樂的出航〉這個作品感到印象深刻,畫中展現的色調與氛圍是張揚的,然而創作者卻是長年身在獄中,要如何揣摩與創作出「快樂的出航」?這樣的疑惑也使書畫展有著某種程度諷刺且詭異的感受。即使監獄的「教化」以定心為主,是否不能有其他的可能性?或者理解監獄「教化」的面向是否僅有這一種?都值得我們更進一步關注與討論。

事實上各地監所有不同的課程,台北看守所也有管樂班、體育班,只是基於各種條件無法在本次的展覽中被更完整地呈現出來。關於死刑犯、監獄教化的不同想像,我們邀請你一同來看看,這不會是監獄與死刑犯的全貌,但也絕不僅僅是書畫、文字、空間擺設而已。

若你在展場間感受到某種寂寥,那也都是真實的。

註:同學,看守所內的收容人。