電子報

廢死聯盟說的話,是為《廢話》。

在2010年的死刑爭議裡,我們受封為「最邪惡的人權團體」,我們的主張,看起來確實狗吠火車,所以《廢話》也就是「吠話」。知其不可而吠之,汪汪!《廢話電子報》於2012年2月首次發刊,每個月發行的廢話電子報是廢死聯盟實踐與社會溝通的方式之一,我們期許自己用淺白、易懂的文字,透過定期的發刊,持續跟社會對話。

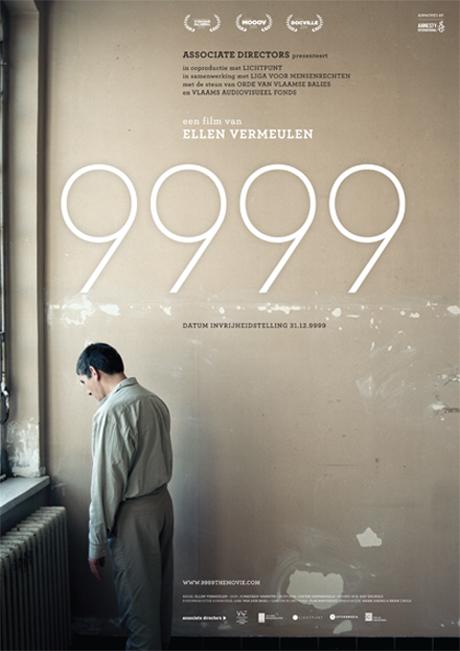

廢話聊電影:等待西元一萬年的自由,比利時紀錄片《9999》

廢話聊電影:等待西元一萬年的自由,比利時紀錄片《9999》

文/林綉娟(荷蘭萊頓大學工業生態學研究生)

在比利時跟荷蘭交界的附近,有一個叫做梅克斯普拉斯(Merksplas)的村子,(以下簡稱梅村),當地監獄裡關著一群有精神疾病卻缺乏治療的受刑人,他們的表定釋放日期是:西元9999年12月31日。

比利時導演佛茉倫(Ellen Vermeulen)注意到這個問題,她花了兩年時間觀察監獄,用12天的時間拍攝《9999》。 今年三月的時候,國際特赦組織在海牙舉辦了Movies that Matter(大條代誌)影展,播放了這部影片,全片沒有旁白,場景集中在比利時梅村監獄專門拘留精神障礙受刑人的獨居房裡。

電影《9999》由五個不同故事交織而成。故事主角在監獄的獨居房裡等待:等待希望,等待著自由,等待著改變。在撐起人生的維度裡,時間軸崩塌,日子的消逝或來臨對他們來說沒有意義,他們對生命希望的投注全軍覆沒,等待救贖的分秒只換來跟四面牆壁的凝視與陪伴。剩下的只有犯行跟精神疾病之間永恆的對抗,其他的什麼都沒有。在這部影片裡,觀眾跟這些主角一起消失在殘酷的門後,肩並肩一起等待。

鏡頭跟著獨居房裡的受拘留人移轉,拍攝的視角讓觀眾好像也坐在獨居房裡一樣,有時候主角自言自語,有時候好像是對著鏡頭說話。影片敘事的手法充滿詩意,也讓跟影片對話的觀影者渾身充滿緊繃感,片中主角們幾乎沒有跟其他人互動的機會,觀影過程實在讓人難受極了。影片講故事的方式並不像傳統的紀錄片一樣,每個片段傳達一個資訊概念,而是藉由靜態觀看關上獨居房門後的變化,帶著觀眾進入主角們的內心世界。因為沒有人闡釋主角行為的意義或是主角的背景,觀看者必須不時根據主角的獨白下結論,不時猜測這個人到底發生了什麼事?為什麼他會在這裡?他在這裡到底有什麼意義?療癒了誰?平復了誰的傷痛?

問題出在哪裡?

1982年出生的導演佛茉倫在映後座談時解釋,在比利時,精神障礙犯罪的人不用為自己的行為負法律責任。在比利時有精神疾病犯錯很容易入獄,因為精神障礙鑑定標準門檻太低了,鑑定人也輕易就把人丟到這樣的地方去自生自滅。比利時約有1千多人因為精神疾病被拘留在一般的監獄裡,佔全國監獄人口的10%。國家沒有資源提供精神治療,民眾寧可這些人永遠被關起來,受到永遠的懲罰,所以許多人也永遠出不來。梅村監獄有450位有精神疾病的受拘留人,只有一個精神科醫師。全國都清楚這問題,但沒有人想讓他們出來。

依照歐洲人權法院的觀點,監獄之所以未能提供受拘留人適當照護是結構性問題,雖然因為一再發生的個人行為觸犯法律,讓他們的自由被剝奪,也讓他們難以轉移到其他機構。這不代表政府機關就可以因此卸責。政府應該要幫助他們接受對症下藥的精神治療,讓他們有機會可以重獲自由。政府不處理這些問題違反了歐洲人權公約的條文。因此歐洲人權法院判決比利時政府賠給受拘留人一筆金額,例如Claes案,就被罰了台幣約50萬元。現在政府寧可付罰款也不願改善,因為要安排治療的成本遠高於罰款。每個案例的罰款不一。佛茉倫對未來發展的看法悲觀,她不認為比利時會有政治承諾或是民間支持改善監獄的精神照護制度。

求死是一條路嗎?

導演提到,前陣子要求安樂死的范登布力根(Frank Van Den Bleeken)目前還是一心求死,甚至在他請求安樂死之後,有多位受拘留人也相繼要求安樂死,這也引起比利時軒然大波,畢竟這跟死刑又有何不同?在沒有死刑的歐洲可以這樣嗎?很多人則覺得死了還便宜他了,應該終身監禁,折磨越久越好。導演認為,應該給范登布力根治療的機會,至少讓他覺得人生值得過下去。但是她也認為人應該也要有選擇死亡的機會。

片裡的五位主角,有四位在片子上映後都非常巧合地得到轉送治療,第五位拒絕轉送。他說自己是爛蘋果,已經沒救了。他被關了太久,一直在跟別人玩心理戰,無法輕易地再度融入社會。其中另一位主角出現幻覺,以為火車上有炸彈,在恐慌之下,就打電話給警察,到現在已經被關了八年,之所以會在裡面那麼久,完全是因為精神障礙的問題。另一人則說自己被關在裡面唯一的自由就是自殺,所以他不吃藥,藥都留起來自殺的時候一口氣吃完。還有一位主角,他說自己的家人都想送他進精神機構,但他知道進去就出不來,所以他就殺了兩個人,他想,進去監獄就不用進精神機構了。沒想到這一進去也出不來了。

受拘留人大玩心理戰

為了觀察監獄裡的情況,導演佛茉倫不帶攝影機進入獨居房跟被拘留人相處,花了很大的力氣才取得拍攝對象的信任。但不是每個人都心胸開放,其中一位被拘留人威佛德 (Wilfried)一開始不停跟佛茉倫打心理戰,測試她的底線。為了測試看導演會不會脾氣爆發,威佛德在導演要來的時候會故意掛色情圖片,或稍微忘記一點小事他就大發脾氣。有一次門不小心被關上,導演跟威佛德兩個人被反鎖。威佛德說,「你知道我現在要是想對你怎樣,你逃也逃不了嗎?」導演說,「我知道,而且我完全信任你。」導演說,那是一個轉折點,她讓威佛德瞭解他們是平起平坐的,之後威佛德就不再為難她。

不只是通過了信任度考驗,佛茉倫大膽地從心理戰再晉級,製作團隊給五位主角決定權,讓他們在看過影片成品後,再決定要不要同意影片發行。她說,回想起來實在是冒著很大的風險,但是我想要讓他們清楚一點,這部片是我們一起製作的。他們在監獄裡對人生連一丁點的控制權都沒有,能控制的只有房間裡的電視遙控器而已。這樣看來,唯有讓他們擁有決定影片要不要公開的權力,才是公平的。

加強版的現實

佛茉倫導演希望讓主角們呈現自己就好,不想可憐他們或讓他們顯得很脆弱。導演也沒有把他們標上瘋子或罪犯的標籤,她只想要進入主角的內心世界裡。有人問,妳呈現的內容是紀錄片還是小說?佛茉倫回答,這是重建她的觀察,影片呈現的是加強版的現實。這也是用五位受拘留人的平行視角來看待在監獄的日常,她非常擔心這五位主角會不喜歡影片成品,沒想到放給他們看之後,主角們都很喜歡,因為從沒想過從鏡頭下看自己還有生活環境是這個樣子。

雖然每年全球有無數的紀錄片推出,但是討論西歐人權問題的紀錄片數量不多。影片已經完成超過一年,佛茉倫還是很難放手,在見識過監獄內的情況後,她覺得一定要把問題公諸於世,她說,自己不做,大概也沒有人會做了。這樣的問題發生在號稱已開發國家,而且還是歐盟政治機構集中地的比利時,只是徒增問題的悲劇性罷了。在社會缺乏解決問題誠意的現況下,一樣的問題也許會延宕到西元9999年的最後一天,至於西元一萬年會發生什麼事,大概只有梅村監獄獨居房的四面牆壁才能活到那時候見證了。