倡議與行動

這裡會有廢死聯盟的新聞稿及倡議行動。

同學,Here we are!

同學,Here we are!

林欣怡(廢除死刑推動聯盟執行長)

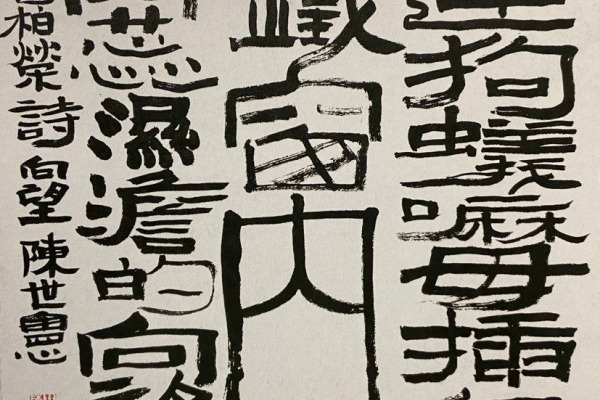

「連狗蟻嘛毋插伊 / 鐵窗內 / 兩蕊濕澹的向望」~柯柏榮,〈向望〉

這是掛在廢死聯盟辦公室的一首台語詩,柯柏榮是位屢屢獲獎的台語詩人,不過,他人生中有很長的一段時間是待在監獄中,在監獄中他學習台語詩、學習重新認識自己。在他的獲獎詩集《內籬仔的火金姑》中,有很多描述監獄內部狀況的詩,包括這首〈死刑犯〉:

「藏1片刀仔片 / 將生命線 / 割較長的」

受刑人的處境雖不完全相同,但很多時候,關久了,真的是連螞蟻都不理你,在監獄中只能流著眼淚盼望出獄,雖然出獄後的生活也是茫然不可知,但死刑犯呢?沒有機會的死刑犯們,該怎麼度過監獄中的時光?生命線怎麼可能用刀片割長呢?台灣的確有死刑犯病死或者自殺的例子。

2003年廢除死刑推動聯盟成立以來,到2007年我成為全職的工作者,一直到現在,廢死聯盟總共接觸過的「死刑犯」將近百位。說接觸過或許不太準確,因為我並沒有太多的機會去見他們,除了時間、地理的原因之外,還有就是精神上面的壓力,都讓「接觸」成為一件難事。大部分應該是「知道」或者「聽過」,這比較接近真實。

2006年之後到2010年之間,是我和同學(註)們書信往來或者到看守所會面最頻繁的時期。那時候台灣停止死刑執行、參與廢死聯盟的學者及律師們也準備提出釋憲。我寫信試著用淺顯易懂的話告訴他們預計要做的法律行動是什麼,也時常收到他們的回信。有些同學會要求我去看他,不管在台北、台中、台南、高雄或者花蓮,我都會去。2010年重啟死刑執行前,我寫信問他們是否授權給我,讓廢死聯盟為他們進行非常救濟,大多數的人立即就回信,針對沒有回信的人,我一一去看守所探視、了解、說服他們不要放棄。

當時的我相信有機會的。因為2006年到2009年都沒有執行死刑,馬英九又在2009年簽署了已廢除死刑為終極目標的公民與政治權利國際公約,大法官中不乏進步派的學者…,所以當我說「不要放棄,會有希望」時,是真的以為有希望。

然後曾勇夫就簽下了死刑執行令,2010年4月30日台灣重啟死刑執行。

有很長一段時間,廢死聯盟的夥伴星期五時都非常不安,因為我們不知道是否下一次的執行就要來了?一直到羅瑩雪不在星期五執行死刑,除了假日外,每天都成為可能執行死刑的日子。若我們覺得煎熬,在看守所中的他們,一定更難熬。

(這是一位同學在2012年初送我的生日禮物,他親手折的螃蟹。「蟹蟹您在隱深處奮鬥與守護」。同年2012年12月21日他被執行死刑。2010年至今,總計有33位死刑犯被執行死刑。)

(這是一位同學在2012年初送我的生日禮物,他親手折的螃蟹。「蟹蟹您在隱深處奮鬥與守護」。同年2012年12月21日他被執行死刑。2010年至今,總計有33位死刑犯被執行死刑。)

之後,寫信、回信、探視同學們對我來說就成為更困難的事情了。因為面對他們的疑慮,我無法回答。我無法說出「不用擔心,不會執行的」這樣的話。有時候非必要的回信,我就會狠下心來不做回應。雖然理性上知道這樣不好,但精神上卻覺得無法回應他們的期待,很想逃避。

因此,「同學,Here we are!」這個計畫我已經想很久了。發想是來自於美國的廢死團體,有人做的事情就是固定給死刑犯寫信。但我也掙扎了很久,擔心東、擔心西的,擔心來寫信的志工是否會抱著「獵奇」的心態而來,也擔心若有死刑執行志工會不會承擔不了這樣的情緒?

2016年4月份「廢死星期四」正式開始,每個月會有一個星期四是「同學,Here we are!」的聚會。第一次的聚會,大家聊了許多可能會遇到的問題。大家的共識就是,不管頻率如何,一定要持續寫信,若有哪一天不能寫了,也要好好告別。因為在外面的我們,很容易利用不同的管道知道其他人在做什麼,手機、email、social media什麼的,但在看守所中的同學們沒辦法,他們也會擔心。

這一年多來,大概有50位左右的志工參與這個計畫,大約有20位的志工寫信頻率很固定,即便出國也想辦法持續進行。我們有一個登記本,只要有寫信就登記上去。原本還在想要不要用線上表格登記,但大家覺得手寫的感覺很好,因此就變成登記在本子上了。真的,現在還有誰在用手寫信,還會收到用手寫的信呢?大概就只有在看守所/監獄無法使用電腦的受刑人了。

該如何選擇要寫信給哪位同學?我原本建議大家不要去google案件也不要看判決,重新空白的認識一個人,試試看會發生什麼事。因此,有人選擇和他同姓的,有人寫給最少人寫信的那位,但也有人硬是要google,他說要選擇自己最無法原諒及理解的案件去試著理解,…,每個人選擇的方式不一樣。

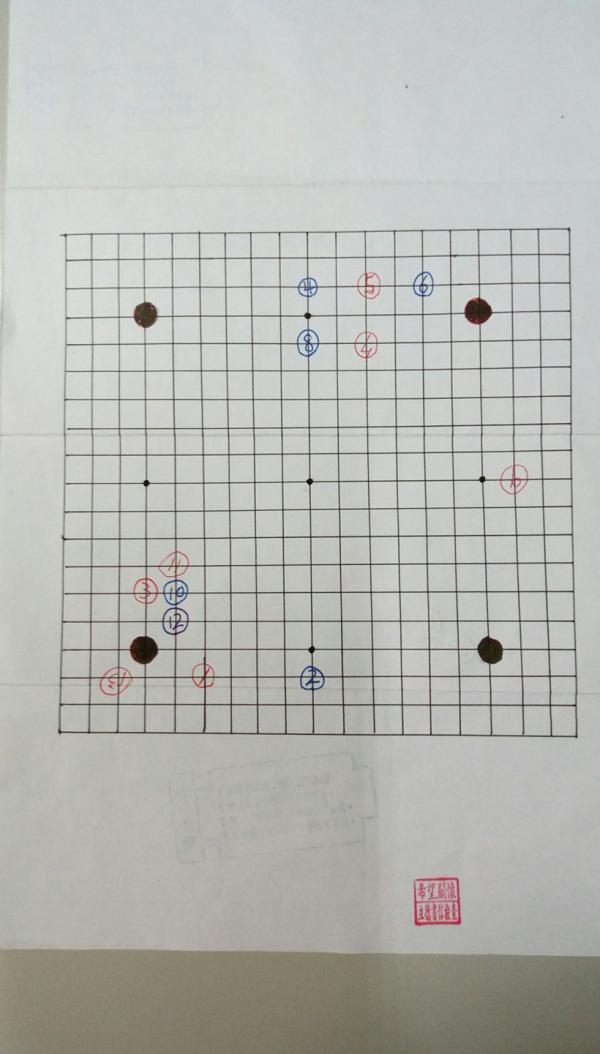

每次聚會,我們都會聊聊各自「筆友」的狀況,也會有新來的朋友問經驗豐富的前輩們該如何寫信。有人開始和同學下棋(不要問我怎麼下,因為我也不懂,上星期志工還跟我說,一次下一盤太慢了,他們現在一次下三盤,聽得我眼冒金星完全不懂),有人和同學討論婚姻平權,有人討論旅遊,但免不了的還是有人會討論案情,更多是悔恨。每個月我都很期待這一天的到來,和大家聊聊同學的狀況。我原先對「同學,Here we are」所希望的,就是「給在看守所中的他們,創造一些和社會的連結,而不是就這樣放任他們在裡面等死,甚至腐壞在沒有未來的未來」。目前看來這樣的努力是有些小小的成果,跟六位同學持續通信的嘉芳說「從他們的回信中,可以感受到我們做這件事情是有意義的。」

我不希望這篇文章刊出後,會有很多人想來參加「同學,Here we are!」(會嗎?)我希望大家若有興趣,先來參加廢死星期四的「怕死讀書會」或「死刑判決看透透」活動。等你多了解廢死,也做好心理準備,我們會很歡迎你加入這個寫信的行列。

註:在監獄或看守所中,受刑人會稱其他人為「同學」。