電子報

廢死聯盟說的話,是為《廢話》。

在2010年的死刑爭議裡,我們受封為「最邪惡的人權團體」,我們的主張,看起來確實狗吠火車,所以《廢話》也就是「吠話」。知其不可而吠之,汪汪!《廢話電子報》於2012年2月首次發刊,每個月發行的廢話電子報是廢死聯盟實踐與社會溝通的方式之一,我們期許自己用淺白、易懂的文字,透過定期的發刊,持續跟社會對話。

除了死刑,我們還有什麼選項?街訪民眾對死刑替代方案的想像與選擇

文/李玗靜(廢死聯盟倡議專員)、陳宜筠(廢話電子報特約記者)

前言

有一部分的人,之所以在死刑存廢的立場上仍感到猶疑,甚至堅決反對廢除死刑,其實並非全然出於對死刑本身的支持,而可能是對於死刑廢除後社會該如何因應,缺乏信心或具體的想像。因此,我們邀請了一些受訪者,請他們分享自己對於死刑替代方案的看法,期盼透過不同的觀點協助大家建構出死刑廢除後,制度上可能修正的方向與樣貌。

我國假釋制度

我國目前的無期徒刑與有期徒刑皆設有假釋制度,無期徒刑的受刑人執行滿25年、有期徒刑執行達刑期二分之一以上時,在「表現良好」的情況下可以提出假釋申請,經審核通過後得以提前出獄。

然而,假釋者並非自此成為完全自由之身,而須在一定期間內接受保護管束,有期徒刑者為剩下的刑期期間,無期徒刑者則為二十年。在此期間,假釋人必須服從檢察官及觀護人的指示,例如定期報告身體、生活與工作情形,且未經許可不得離開管束區域等等。如違反規定,假釋則可能被撤銷,重新失去自由。

比假釋更難的是社會信任

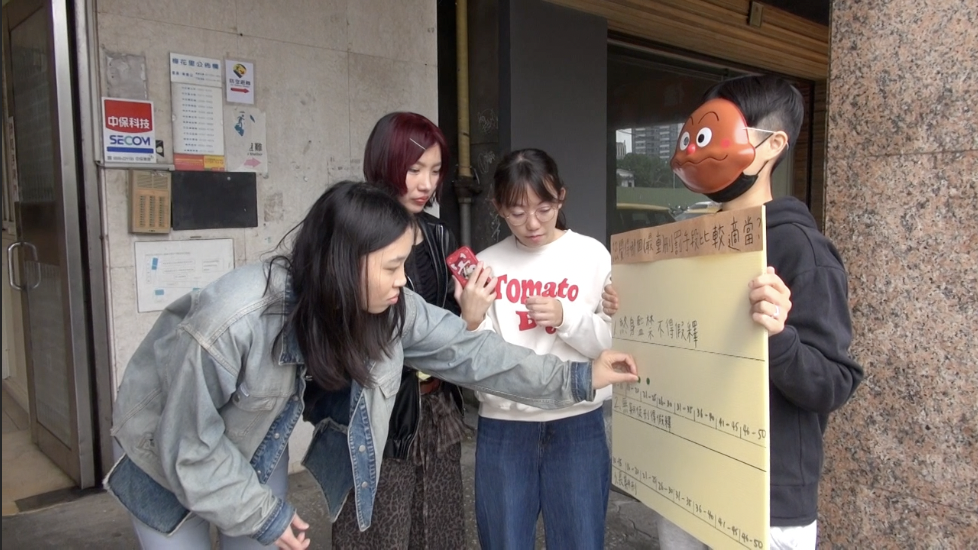

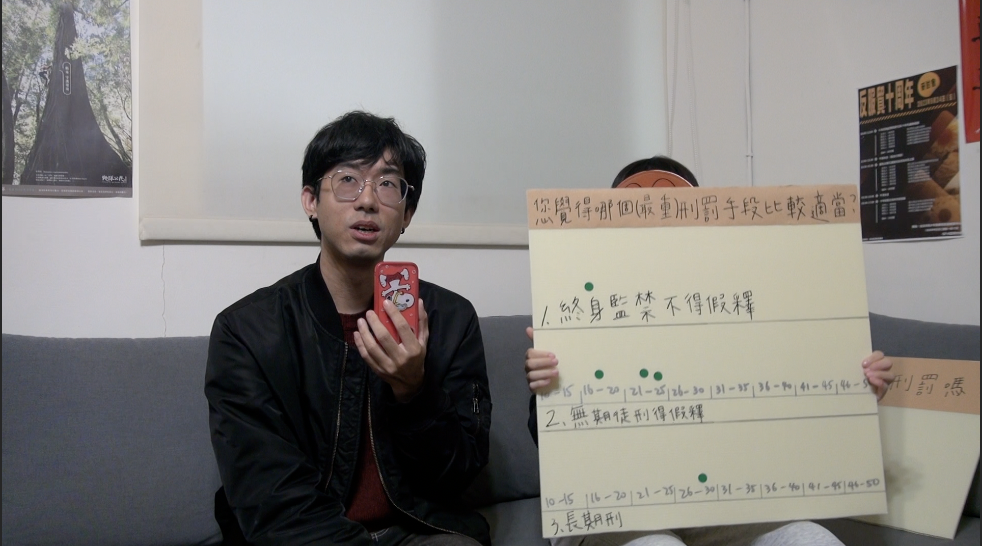

實際詢問民眾其他可以替代死刑的刑罰時,多數人表示「無期徒刑得假釋」是合適的替代方案。

大多受訪者沒有選擇「終身監禁不得假釋」的選項,理由是擔憂把監獄當成社會隔離手段的下場,會削弱其應承擔矯正和教化的功能。即便受刑人曾經犯過錯,也不應永遠否定他們的更生可能性,讓他們有機會提早重返社會便是給予適度誘因改過自新,也能有效降低矯正機關的管理風險。

通過假釋審查的另一層意義,代表著重獲社會信任。假釋不是簡單的放出來就好,而是為了幫助受刑人重歸社會一系列措施的開端。幾乎所有受訪者都認為,政府應制定相關配套措施,來回應民眾對再犯風險的疑慮。以瑞典為例,受刑人被准許假釋時,會接受至少1年的「暫緩執行期間」,由暫緩執行監護人在這段期間提供職業訓練、相關教育訓練和醫療資源,協助受刑人適應社會,並進一步確保不會再犯。而地緣位置和刑法體系脈絡相近的日本,則是規範獲准假釋的受刑人須接受觀護人定期面訪,觀護人會依個案情形輔導就業、提供教養訓練和醫療資源等必要生活指導。受刑人應與觀護人保持聯絡,定居於某一地區時會通知管轄該區域的保護觀察所,搬家前或長途旅行前必須事先獲得許可才能出發。

多名受訪者比較其他國家的假釋申請門檻之後,認為我國現行的假釋申請門檻過於嚴格,並參考日本和韓國的假釋制度,傾向支持「無期徒刑執行滿 16-20 年得申請假釋」作為死刑替代方案。同時,有兩位受訪者特別提到,當受刑人被關越久,與社會沒有互動的時間越長,重新融入社會的能力和可能性會隨之降低,因此分別選出執行 10 年和 15 年即得申請假釋的選項。另外,有受訪者質疑一律將假釋申請門檻設定在特定年限的設計,認為假釋門檻應該比照量刑階段考量到犯罪情節和背後的犯罪成因,由法官一併決定受刑人能申請假釋的時間,會更能落實以假釋重建信任的作用。事實上英國即採用這樣的作法。

對假釋制度的懷疑—長期徒刑作為替代方案

其中有兩位受訪者選擇「長期徒刑 21-25 年」作為替代死刑的選項,這兩位受訪者有相似的看法,認為假釋申請審核過程政治性意味強烈,即便達到申請門檻也未必能獲准假釋,讓受刑人空有希望,因此沒有選擇「無期徒刑得假釋」。實際上,假釋審查的評估因素長期以來備受爭議,或許我們應該更著重於服刑期間收容人做出對犯罪結果的彌補計畫,以及個人重新融入社會的可能性,面向未來的重建機制,而非對過往犯罪的再次評價。

不同聲音:終身監禁不得假釋作為不得已的手段

一名受訪者選擇「終身監禁不得假釋」,因為個別犯罪情節的嚴重程度對應到的刑度不同,他認為在大多犯罪行為人在還能保有理性,終身監禁不得假釋或許是可以讓犯罪行為人在犯罪當下,能有機會懸崖勒馬的有效手段。該名受訪者認為,唯有這種刑度設計,才能在最嚴重和最極端的犯罪行為出現時,作為對犯罪行為人最嚴厲的懲處,並回應支持死刑方對治安的焦慮。而他也接續說明,終身監禁不得假釋一旦代替死刑成為最嚴重的刑度,意味著法官仍須判斷這位個案是否「罪大惡極」到不能不判處終身監禁,換句話說,終身監禁不得假釋和死刑一樣,仍然是少數例外。

學者意見:為何「終身監禁不得假釋」並不是好的替代方案?

《公民與政治權利國際公約》第7條規定:「任何人不得施以酷刑,或予以殘忍、不人道或侮辱之處遇。」第10條則規定:「自由被剝奪之人,應受合於人道及尊重其天賦人格尊嚴之處遇。」

徐偉群教授指出,大量實證研究已表明,即便設有假釋機制,無期徒刑本身對受刑人造成的痛苦,往往已足以構成嚴重的人格傷害,而「終身監禁不得假釋」的殘酷性自然更甚。

歐洲人權法院於2013年Vinter v. United Kingdom 案中即判決,「不得減輕的終身刑」違反《歐洲人權公約》第3條所禁止的酷刑及不人道或有辱人格之待遇。沒有重獲自由可能性的終身監禁,意味著一個人無論如何努力,無論在監所中如何進步,都無法清償其所犯罪行。

最後,徐偉群教授強調「終身監禁不得假釋」與死刑在本質上並無二致,只是前者讓人以生命負責的方式不同於死刑是直接剝奪生命,而是以逐日耗盡的方式實現而已。既然「終身監禁不得假釋」具有與死刑相當的殘酷性,且同樣侵犯人性尊嚴,它便不適合作為死刑的替代方案。因為我們在選擇死刑的替代方案時,這個選項不應該重複死刑的缺失。

結論

綜觀受訪意見,不難發現:「無期徒刑得假釋」之所以成為多數人支持的替代方案,是相信經過得當的教化措施,每個人都有改善的可能性。只要配套制度完整,假釋能有效控管再犯風險,也能強化受刑人服刑動機,真正實現矯正和復歸社會的目標。

我們期盼藉由這篇文章,向無論目前仍對死刑存廢抱持猶疑態度,或尚支持死刑的人們開啟一段對話。透過具體替代方案的討論,緩解社會大眾對於廢除死刑後,對制度感到的不安,一起想像一個沒有死刑的未來社會。