電子報

廢死聯盟說的話,是為《廢話》。

在2010年的死刑爭議裡,我們受封為「最邪惡的人權團體」,我們的主張,看起來確實狗吠火車,所以《廢話》也就是「吠話」。知其不可而吠之,汪汪!《廢話電子報》於2012年2月首次發刊,每個月發行的廢話電子報是廢死聯盟實踐與社會溝通的方式之一,我們期許自己用淺白、易懂的文字,透過定期的發刊,持續跟社會對話。

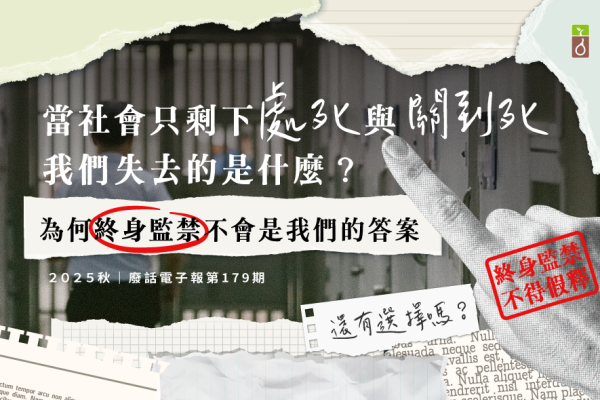

勿讓終身監禁成為另一種死刑

文/邱子宇(大學教師)

日前立法院各黨團將「無期徒刑不得假釋」納入修法討論,表面滿足輿論對重刑之期待,卻深刻違離刑罰政策、監獄目的與憲法保障的基本原理。若透過修法的方式,使刑度可能成為所謂「第一級」而剝奪假釋權利,無期徒刑便成終身囚禁,實質上變為「死刑的延展版」,矯正機能蕩然無存。

「無期徒刑」的概念,原是兼具剝奪自由與保留復歸社會希望的雙重功能。其原則上藉由剝奪自由方式,讓社會免於再受犯罪危害;進而透過假釋制度,讓受刑人在服刑期間若具悔悟表現,有朝一日可望重歸社會。依照現行刑法規定,受徒刑之執行而有悛悔實據者,無期徒刑逾25年,由監獄報請法務部,得許假釋出獄。

換句話說,無期徒刑是否一定可以假釋?答案其實是否定的。假釋的前提在於有「悛悔實據」,其假釋與否本已有所審查。我們或許可以討論假釋審查的密度,但若禁止假釋,其剝奪自由至終,實質上達成「終身隔離」,與判決死刑何異?此次修法的無期徒刑假釋分級制度,若實行修法草案中的「第一級」終身不得假釋,則不僅剝奪回歸社會的期待權,也使刑罰失去「矯正」的核心。

再者,此次修法草案僅草率將主刑的無期徒刑分級,對於如何分級卻未有規範。從113年憲判字第8號憲法判決已明確指出:對於死刑的合憲性,必須限定於「個案犯罪情節屬最嚴重,且刑事程序符合憲法最嚴密之正當法律程序」情形。該判決雖聚焦死刑制度,實際上更深層的意涵在於,該如何處理最重刑罰、如何兼顧被害人、社會安全與人性尊嚴的重要憲法張力。若是死刑判決須符合最嚴密的正當法律程序,那麼相當於死刑的終身監禁,則亦應比照。

筆者認為,誠如113年憲判字第2號判決所說,假釋的目的在於協助受刑人得以順利復歸,並預防再犯。若擔憂假釋制度過於寬鬆,則更應重行檢討假釋的審查機制、制度透明度與矯正支持,而非設計以違反人性尊嚴之方式,將受刑人以「終身監禁」的刑度逐出於社會之外。社會安全固然重要,但也不該自始違反人性尊嚴與放棄矯正回歸可能。

本文原刊登於《上報》(刊登日期:2025 年 11月 6 日)