電子報

廢死聯盟說的話,是為《廢話》。

在2010年的死刑爭議裡,我們受封為「最邪惡的人權團體」,我們的主張,看起來確實狗吠火車,所以《廢話》也就是「吠話」。知其不可而吠之,汪汪!《廢話電子報》於2012年2月首次發刊,每個月發行的廢話電子報是廢死聯盟實踐與社會溝通的方式之一,我們期許自己用淺白、易懂的文字,透過定期的發刊,持續跟社會對話。

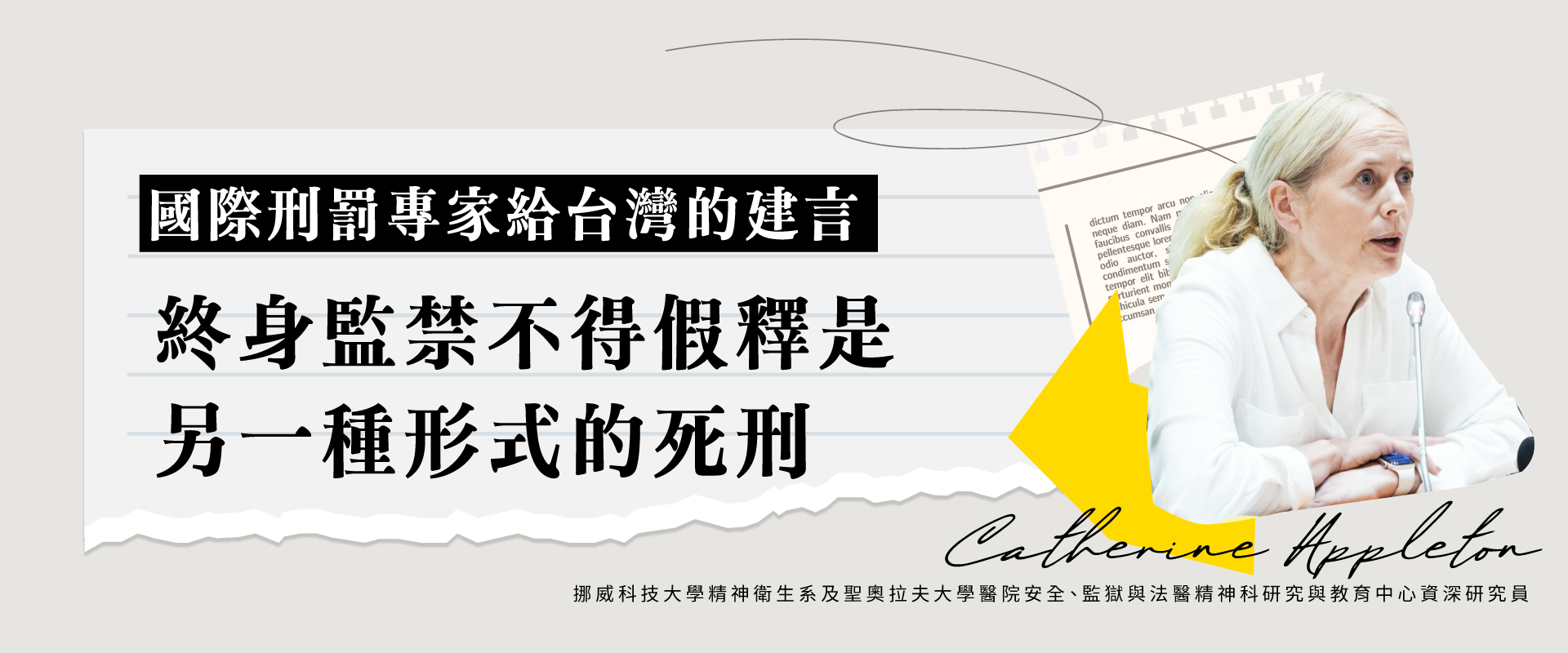

「終身監禁不得假釋」是另一種形式的死刑 ——國際刑罰專家給台灣的建言

編按:凱薩琳.阿普爾頓(Catherine Appleton)教授為挪威科技大學精神衛生系及聖奧拉夫大學醫院安全、監獄與法醫精神科研究與教育中心資深研究員,她的研究聚焦在「最嚴厲的刑罰(ultimate penalties)」,以及社會如何回應最嚴重的犯罪。

文/艾瑪(廢死聯盟實習生)

今年(2025)九月間,長期研究「終極刑罰」及「終身監禁不得假釋(Life without Parole,簡稱LWOP)」制度的知名學者凱薩琳.阿普爾頓教授應邀來台參與廢死聯盟主辦的「東亞廢死運動會——東亞論壇及青年工作坊」,廢話電子報有幸與她進行專訪,請教關於台灣死刑現況,以及死刑在政治、法律與社會輿論中被重新定位與討論的相關問題。

Q1:目前臺灣的社會氛圍中,多數民眾傾向反對廢除死刑。請問透過倡議活動,是否有助於推廣廢死的理念?

阿普爾頓教授:

首先,我們應該先問,這個到處都被引用的「八成民眾支持死刑」的數據是哪裡來的、背後的依據是什麼?我的研究工作,正是要對照並分析不同國家的資料來源,以及觀察這些民意數據是如何取樣的。我們在使用任何數據來證明一個觀點時,都應該非常謹慎。例如,我們可以檢視這份調查中問題的設計方式,問題的表述方式很可能影響了受訪者的回答。

(廢死聯盟回答:這項民意調查是法務部發起的。)

阿普爾頓教授:

政府主導的調查本身就有其政策立場,這有客觀性不足的問題。應該由獨立機構進行民調,才能真正了解民眾的想法。在每一次有關廢除死刑的討論中,這個「壓倒性的多數」總會被拿出來作為論據;揭露這類民調的不可靠,或許能讓社會大眾願意進一步討論相關議題。

Q2:台灣近期有立法委員想修改關於無期徒刑的規定,例如提高假釋門檻,甚至導入「終身監禁不得假釋」。也就是說,在尚未廢除死刑的台灣社會,更嚴苛的刑罰選項卻仍陸續出現。請問您對此有何看法?

阿普爾頓教授:

這不僅令人深感失望,也讓所有人權運動者感到擔憂——因為台灣正在倒退,違背了《公民與政治權利國際公約》(ICCPR)中所承諾要遵守的規範。不僅如此,在113憲判8之後,台灣於2025年1月仍執行了死刑,在此之前台灣其實已有長達五年未執行死刑。我認為這違反了國家的權力分立原則。簽署並下令執行的決定,顯然是基於政治目的。

那次執行的衝擊極大,因為它產生的效果恰好與預期相反。若113憲判8真有意表達傾向廢除死刑的立場,為何不乾脆在判決中直接廢除死刑,並清楚地在理由書中說明。

如果死刑在一夜之間被廢除,又會如何呢?我相信台灣社會多半仍會照常生活,專注於那些真正切身的問題,例如如何維持生計等。這次執行除了違憲之外,更是政治性的。它並非一項社會共識,因為死刑議題在成為司法問題之前,早已是政治問題。

Q3:常有社會大眾質問我們,為何既希望廢除死刑,卻又無法接受以終身監禁不得假釋作為替代方案?在討論最嚴重罪行所對應的刑罰時,似乎除了這兩種選項之外,其他都無法被接受。關於替代方案的討論,原本是希望能尋找出社會可以接受的中間選項或更多元的想像;但實際上,這個討論似乎更為艱難、甚至被二元化。請問您如何看待我們所遇到的挑戰?

阿普爾頓教授:

在這樣的情況下,討論往往被侷限在兩個選項之間:終身監禁不得假釋,或是維持死刑,而這兩者都違反人性尊嚴。我們該如何跳脫這個困境?讓我們回到根本:在台灣,人性尊嚴已被大法官認定為人的基本權利,其中也包含「懷抱希望的可能」以及「在某個時點被重新考慮釋放的權利」。「終身監禁不得假釋」有時看似比死刑「更好」,但它一點也不寬鬆——那代表被無限期拘禁,幾乎沒有再出獄的可能。

每一個案件都必須個別審視,因為我們不能假設每一位被審判的人都具有相同的矯治潛能。這正是在處理死刑案件時絕對應遵守的所謂「嚴格正當法律程序(super due process)」。

Q4:對部分社會大眾而言,若死刑的替代方案是無期徒刑但仍保有假釋可能,受刑人假釋後若再犯,風險便會轉嫁到社會之上。基於這種對「不可控風險」的恐懼,他們傾向主張以「終身監禁不得假釋」作為死刑的替代方案。您認為,應如何改變大眾的思維?

阿普爾頓教授:

任何自稱是民主國家並以法治為根基的體制,都不應採用「終身監禁不得假釋」,因為這項制度本身就與法治精神相違,這點無庸置疑。此外,這樣才能開啟討論:在一個理想的社會中,當有人犯下極其嚴重的罪行時,我們應當如何應對?社會固然需要受到保護,但同時我們也必須守護人性尊嚴,而人性尊嚴包含了人能夠改變的權利。

台灣是一個安全而有秩序的國家,但令我驚訝的是,社會在思想上並不那麼進步。儘管台灣的近代歷史曾一度充滿暴力與血腥,但整體而言,現今死刑仍是相對少用的制度。我們或許可以從現存32個既沒有死刑、也沒有終身監禁不得假釋制度的國家中汲取經驗,例如葡萄牙或挪威等,這些國家的社會運作一切如常。我們應該思考,為什麼他們能做到這一點,並從中找出一條可行的道路,讓台灣能邁向廢除死刑。

Q5:在歐洲,許多國家是在紐倫堡審判之後廢除了死刑。東亞區域並沒有相同的歷史軌跡,您認為這是否導致東亞國家在推動廢除死刑的路上更為困難?

阿普爾頓教授:

不論在司法程序的任何階段,人性尊嚴都應該被維護,而死刑正是對這項基本權利的侵犯。我認為,無論任何文化或歷史,都不是維持死刑的正當理由,尤其在現代社會,更沒有死刑存在的空間。

Q6:在沒有死刑的挪威,即使不幸發生了布列維克(Anders Breivik)造成77人死亡的事件之後,多數民眾仍支持維持沒有死刑的制度。請問您認為背後的關鍵因素是什麼?

阿普爾頓教授:

根據挪威「無限期預防性拘留」制度,當受刑人服刑滿21年後,法院會再次審查其對社會的潛在風險,進行假釋審議。整個制度的設計目標是為了讓受刑人能逐步朝釋放、復歸社會的方向前進。此外,受刑人復歸社會的過程必須以「全方位矯治方法」為基礎,而這個改變必須來自個人自身的意願與努力。即使審議之後這個受刑人可能仍須繼續留置於監所中,但他仍必須給予假釋的機會。

Q7:挪威先透過立法廢除死刑,再進一步寫入憲法。相較之下,大約二十年前,台灣政府嘗試以提高無期徒刑的假釋門檻作為推動廢死的策略,但最後只留下更高的假釋門檻,而死刑卻仍存在。您會如何看待這樣的決策?是否顯示政府當時對社會氛圍或情勢有所誤判?

阿普爾頓教授:

在我看來,政府並沒有發揮它應有的領導功能。我認為必須要有強而堅定的政治領導,先推動立法改革,再進一步進行憲法層面的修正;同時,也要確保司法保持高度的獨立性。死刑問題應被視為一項根本性的國家議題,也是一項人權議題,絕不能以政治算計的方式來處理,政府應該要有勇氣推動廢死。在台灣目前的犯罪率這麼低、死刑犯人數又這麼少的情況下,為什麼這個問題會被放得如此巨大?

與此同時,如果我們希望能獨立地處理這個議題,就必須進行一項獨立的民意調查,以推翻那個「八成民眾支持死刑」的說法。實際上,社會意見遠比這樣的數字更為細緻。過去的調查是由法務部主導,他們自然會透過誘導性的問題設計來操控回應。回到我先前的觀點——政府應該主動帶領、勇敢推動改革,而不是過度依賴民意調查、屈從於某個多數的意見;相反地,政府應多聆聽專家意見。民調往往助長恐懼,且其準確度不足,難以作為任何政治決策的可靠依據。

結語

我們眼前面對的真實問題,就是獄政制度的失序。被判死刑的人,實質上是處於終身監禁不得假釋的狀態,他們往往會在獄中老死。有些受刑人罹患各種心理疾病,而在這種情況下仍被長期囚禁,無疑是不人道的,這其實是另一種形式的酷刑。「『終身監禁不得假釋』就是以無期徒刑形式發展出的另一種死刑」的說法似乎會觸怒大眾,但事實上,這兩者是緊密相連的。如果你主張廢除死刑,就表示你大致理解終身監禁不得假釋對人性尊嚴的危害,而下一步,便是必須採取行動來改變這樣的制度。

目前「終身監禁不得假釋」的最極端形態出現在美國,美國監獄中這類受刑人數量佔全世界約80%;光是這項事實,就足以讓我們堅定走向廢除LWOP的方向。改革的路徑應該是循序漸進的,一方面應區分罪名的程度(例如殺人罪、加重殺人罪、連續殺人罪等),另一方面也要考量個別案件的具體情況。

以歐洲國家為例,在英國,所有殺人罪依法都必須判處無期徒刑(雖然該罪名涵蓋範圍相當廣),但法官可依職權決定假釋審查的最低服刑年限;在德國,所有受刑人於服刑滿十五年後,均有資格申請假釋。

若要作一個總結,我會說——

我們應該要讓下一代思考:我們希望未來的社會變得更包容,還是更排他?這是我們長遠要面對的選擇。

台灣既然已經批准《公民與政治權利國際公約》(ICCPR),那就沒有回頭路。這份承諾已成為憲法中的重要基石。台灣應該致力於落實這項公約,而不是反其道而行。我們應該向大眾介紹國際人權標準,例如《兒童權利公約》(CRC)、《公民與政治權利國際公約》(ICCPR),以及聯合國設定的全球目標——這些都是幫助我們讓世界變得更好的工具。

針對刑罰最根本的問題是:刑罰的核心意義是什麼?我們可以借鏡《曼德拉規則》(Mandela Rules),它強調以人性尊嚴為出發點,確保對受刑人的待遇符合人道原則。人是會改變的,那我們能做的是什麼?就是去放大並支持這種改變的可能性。

一個民主國家的發展軌跡,通常最終都會走向廢除死刑,只是時間早晚的問題。

艾瑪訪後心得

阿普爾頓教授不僅是一位學者,也是一位教育者。我認為她的研究揭示出了一個概念——任何對死刑的觀念,其實都是社會建構的產物。換言之,改變下一代對死刑的想法,長遠地來看,也許是爭取社會支持的第一步。

因此,無論是針對一般大眾還是未來的公民,持續落實教育與維持倡議的行動都非常重要。這能幫助社會更清楚地理解「懲罰性司法」與「復歸導向司法」之間的差別。

在這樣的脈絡下,廢死聯盟一直努力以教育性、非對立的方式,讓社會認識持續保有死刑制度的危險性。其中最具代表性的例子之一,是廢死聯盟近期舉辦的第八屆殺人影展。藉由電影放映與對話,持續推動社會對死刑議題的思考與討論。

另一個關鍵步驟,是政府必須展現強而明確、目標清晰且高效的政治領導,在廢除死刑這個問題上不應拖延太久。由於台灣是民主國家,政治人物的輪替率必然很高,因此他們可能傾向於將最棘手的問題留到其任期的最後處理。有時,即使他們曾經承諾要面對這個問題,最終仍會選擇擱置,將責任留給下一任接替的人。這樣的行為或許可以預期,但既不負責任,也無法持續。

正如阿普爾頓教授所指出的,台灣司法的獨立性與客觀性問題,令人憂心。例如,在發生重大刑案後,政府便執行與該事件毫無關聯的死刑犯,以此作為「回應社會情緒」的做法——這在一個以民主與自由主義為傲的國家脈絡下,既令人失望,也顯得毫無道理。