冤案救援

冤案是許多人接觸廢死議題的起點。時至今日,司法瑕疵導致的冤獄仍不斷發生。我們了解司法並不完美,也熟知國家輕易用一發子彈奪走無辜生命的遺憾,而誰又敢保證自己不是下一個遺憾。

蘇建和案/三死囚案

別人是怎麼向你指控我的,我不清楚

但他們口才那麼好

簡直連我都快忘記我是誰了

—— 蘇格拉底

1991年3月24日,王文孝因缺錢花用潛入吳氏夫婦家中洗劫金錢,不料犯案過程中吳氏夫婦轉醒,王文孝因而在情急之下亂刀砍死被害者。被捕後,因此案受社會極大矚目警方並不相信此案僅由一人犯下。在連日的刑求逼供下,蘇建和、王文忠、劉秉郎無端被捲入吳氏夫婦命案…

變調的青春,一九九一年三月

蘇建和、王文忠和劉秉郎三人是附近鄰居,從小一起長大,感情甚篤。當時蘇建和甫從木柵高工建教班畢業,平常中午除了幫爸爸的自助餐店洗菜、送便當外,下午還到附近的電器行當水電工,貼補家用。同齡的劉秉郎剛從成功高中畢業,但因沒考上心儀的法律系,二哥甫幫他交了八萬的補習費,準備重考。

二十三日晚間八點左右,蘇建和、劉秉郎兩人一起到撞球場與王文忠碰面。這是他們第一次看到王文孝,也是此時才知道王文忠有一個同母異父的哥哥。兩人因為父母離婚的關係,從小就沒有住在一起,和王文忠的感情不比從小一起長大的蘇建和、劉秉郎來得好。

王文孝和自幼便玩在一起的三人似乎顯得格格不入,不久就表示要回家。後由蘇建和騎車載王文孝回家後,續與劉秉郎、王文忠三貼到基隆吉祥大樓續攤,之後三人先打了撞球、到廟口吃宵夜直到凌晨才回家,鄰居亦曾作證凌晨三點左右(命案凌晨約四點發生)確有見到三人騎機車三貼回家。

此時,劉秉郎的鄰居兼好友莊林勳,唸到國中就因為興趣缺缺而輟學,爾後到快遞公司工作。因二十三日當晚是爸爸的生日,莊林勳人在基隆家中,沒參加蘇建和等人的聚會,卻在四個月後與劉秉郎等人,共同被捲入一樁離奇的命案。

一九九一年三月二十四日 汐止鎮發生吳銘漢、葉盈蘭夫婦命案

屈打成招,一九九一年八月

十三日,比對過現場的血指紋後,王文孝被拘提到案,並坦承為了還債,在案發當夜潛入吳宅行竊,但因為被死者發現,才會一時心慌將吳氏夫婦亂刀砍死。十四日下午四點,王文孝在專案小組人員的陪同下,前往汐止做現場模擬。一直到這時候,王文孝都是坦承一人犯案。但是根據死者傷痕累累的遺體,警方認為並非一人所為。

經過徹夜偵訊、刑求,十四日晚上十一點半,距離王文孝到案已經超過二十四小時之後,王文孝在長時間訊問的疲憊下,首次順應警方的臆測,供出有另有四名共犯,包括弟弟王文忠、謝廣惠,和王文忠的朋友「黑點」、「黑仔」。又經過五個小時,王文孝再度變更供詞,將謝廣惠改成「長腳」,又經過8個小時偵訊後,進一步確認王文孝口中的「長腳」是蘇建和。

根據王文孝的供詞,警方立刻展開逮捕行動,並再度經過連夜的偵訊及刑求,十六日,迅速取得四人認罪自白。同日,刑警在沒有出示搜索票的情況下到莊林勳家,想找出在刑求過程中供稱的證物——開山刀(此舉牽涉到警方行為是否涉及「非法入侵」。警方稱:這是「取贓」不是「搜索」,因此無須搜索票。但法學教授劉幸義表示「警察到家裡去找東西的話,這個行為本身就在搜索了。一個搜索的行為,不管你用什麼名詞來取代,它還是搜索。」)。刑警後來在貼牆的夾板中抓了一把銅板,共二十四元(根據莊林勳兄弟的說法,這些錢是購物找零的儲蓄。那裏的錢是要買機車,裡面根本不只24元,而1995年6月5日,士林地檢署檢察官前往莊林勳家勘查,當場撬開衣櫥,夾層裡還有數十枚硬幣),這些錢就被當成證物一樣帶走。

當日下午警方宣佈汐止雙屍案破案

斬草除根,死無對證

一九九一年,因王文孝案發前在軍中服役,故被送到速審速決的軍法法庭審判,並先行結案,迅速地執行死刑。但若在一般刑事庭有同案的被告,為了保障一般刑事庭同案被告的權益,若提出提訊申請,軍審機關仍會配合延遲執行死刑,讓軍事犯出庭應訊,很明顯地,一審法官並沒有提出申請,嚴重忽略了被告的權益,更錯失了可以讓被告們彼此詰問、對質以釐清真相的機會。

王文孝的伏法之快,彷彿司法原先就不打算留餘地給並列被告的蘇建和、莊林勳、王文忠、劉秉郎等人同庭與王文孝交叉質詢、辯駁的機會。法律在面對吳氏夫婦命案、蘇建和等人共七條人命,過程竟是如此粗糙、草率,令人瞠目結舌,無法置信。

一九九一年十月十五日,王文忠與王文孝首度當面對質,這也是本案中唯一一次共犯與主謀對質的機會,王文孝當時對王文忠解釋說:「警方威脅我若不交出共犯,會拖母親下水。」當時受審法官還曾多次探詢,確認王文忠的意思,但後來卻沒有對此展開調查。

這一段法庭錄音在再審開庭時要求調閱時,卻消失了。

當時承審的一審法官,曾大動作南下看守所,提訊王文孝並問「蘇建和等人到底有沒有參與犯案」,王文孝回答「有」,這個回答後來也成為後來法官心證的重要依據。而王文孝當時未收到軍法覆判的結果,並不確定自己即將被執行死刑,也許對覆判仍抱有一絲希望,這番談話並非王文孝的「最後的陳述」,拿來當重要的判案依據並不恰當。至於真正行刑前的最後陳述中,王文孝只說到「不服判決結果,強劫殺人有做,強姦我沒有做。」對於所謂其他共犯的情形則隻字未提。

本案調查至此,可以看到的是,法院對於有利於被告的證據和意見,不是未予調查,就是不予採納。在許多重要證據(如王文孝的第一份偵訊筆錄、法庭錄音、其他指紋鑑定、王文孝遺言、警棍血跡鑑定、現場相驗錄影帶等等)都還未出現之際,一審判決出爐了。

第一審判決:三人各兩個死刑

自白定罪,維持原判

雖二審法官在審判與調查都較用心積極,但是,法官仍然忽略「自白可能是警方刑求逼供出的結果」的方向。二審法官依舊延續了一審的觀點:「自白定罪」。即使王文忠也出庭表明了「那三人是冤枉,我哥哥王文孝是為了保全弟弟和母親才與警方交換的條件……」,法官仍然沒有採信他的證詞。

二審還是照原樣判了,兩個死刑。

一九九五年二月九日,在經過兩次更審後,最高法院判決蘇建和、劉秉郎、莊林勳三人各以搶劫、殺人、強姦被判處兩個死刑、褫奪公權終身。

三審定讞

救濟的艱難,一九九五年

二月二十日,檢察總長陳涵以全案疑點重重,提出第一次非常上訴,但是最高法院在三條人命面前花不到十天,三月二日,迅速地:駁回。

三月十六日,檢察總長陳涵再度具結五項理由,提出第二次非常上訴。四月十二日,最高法院再度駁回第二次非常上訴。

七月六日,檢察總長提起第三次非常上訴。八月十七日,最高法院第三度駁回。

同年,四月九日,高等法院駁回律師再審及停止刑罰執行的申請,三人的命運陷入極端險惡的狀態,只要法務部長一簽字批准,死刑隨時可能執行。所幸時任法務部長的馬英九表示:「只要還有一點疑點,我們就不會執行死刑。」暫時保住了三人的性命,並成為首位因案情疑點重重而拒絕簽發死刑案件的法務部長。

同年,辯護律師控告汐止分局刑事組長等三人涉嫌非法拘提、搜索、偽造變造證據、刑求等造成蘇案冤獄的判決出爐了-

士林地檢署以不起訴偵結

無聲的受害者

在蘇建和案爆發後,三人的家庭幾乎被這突如其來的風暴擊垮。莊林勳的家經歷了一場無名大火,莊母與莊父離異,莊母與家人不停的搬家,生活常處於變動之中;劉秉郎的家人被朋友倒會而債務纏身,經濟的重擔落在身型瘦小、頭髮已然花白的劉母身上。

蘇建和的父母先是分居,蘇母與二兒子住在一起,一人兼三個工作。只讀了三年小學,能識字卻不大會寫字的蘇爸則是早期文宣的製作者,後來全力投入營救蘇建和等三死囚,甚至為營救兒子而欠了的債務,最後收起自助餐的生意。為了救援工作,蘇爸每天讀資料到凌晨三四點,長期的壓力與疲累讓他體重直掉進廿公斤並被肺癌帶來的病痛嚙食地不成人形。

二OOO年十月十三日,法務部特別准許了蘇建和探望病危的父親十分鐘,蘇建和在監禁九年多之後首次步出監獄。在病房內,蘇建和娓娓說些鼓勵爸爸的話,期待父親可以親眼看到司法證明自己清白的一天。離開醫院時,蘇建和夾雜著低啜與悲哀說:「老天對我們蘇家太不公平!」聲音裡有對父親病情的疼惜、對乖舛命運的不平,但更多的是對司法不公的控訴。

最後,蘇爸仍盼不到蘇建和被無罪定讞的一天。

二OOO年十月二十九日 蘇爸病逝於臺大醫院,得年五十三歲

民間救援,一九九六年

一月二十三日,人權團體發動「一人一信、救援無辜」行動,呼籲每人一信寫給李登輝總統,特赦三死囚。同年三月,正值國際特赦組織計畫串聯六十個分會、五十萬會員在世界各國展開示威抗議之際,臺灣高等法院史無前例的打破「法官不語」的禁忌,結合了蘇案一審法官湯美玉等人,召開記者會並公佈四萬多字的說明書,為判決結果辯白。

六月一日,民間司改會公布了先前召集專家學者(含四位法學者),以純粹法律的角度對蘇案進行評鑑的報告。由於此份評鑑報告是學者在閱畢相關卷證才寫出,使得它不但具有司法專業的公信力,也成為未來冤獄判決與司法界對話的重要基礎。依據自白及所呈現的證據,報告結論公開指出法官判決、檢察官調查、警察搜查等司法的缺失。判決違反了「證據」、「依法審判」、「無罪推定」等最基礎的法學精神,這意味著蘇建和案三人的生命權遭司法濫權剝奪,更凸顯了自由心證在法官判決時存在的問題。

翌日,人本教育基金會邀請相關人權團體,在台大校友會館正式成立「死囚平反行動大隊」。參與的團體包括人本教育基金會、台權會、關懷生命協會、四一0教改聯盟等等民間重要的人權團體。自此之後,開始一連串的救援活動,包括訴諸街頭的倡議與宣導、肥皂箱演講、為蘇案三人在樹上繫上象徵愛與希望的黃絲帶、作家探監、點燈晚會、長達214天的遊行等等。

六月二十九日,舉辦「死囚平反,讓無罪的孩子早日回家」大遊行。由蕭靜文舞蹈團三位穿著沾滿血跡的汗衫、帶著手鐐腳銬,拖著大汽油桶的舞者為首,帶領約兩千名的群眾,繞行台北主要街道,緩步走向總統府前的凱道。參與人包含于美人、孫越、當時的民進黨主席許信良、中研院院士李鎮源等等。

在三人的家屬、辯護律師、各方人權團體持續的努力下,長期膠著的蘇案總算透出一點光明。在蘇案三審定讞,且施行刑求、偽造證據、非法拘提與搜索的警方被不起訴偵結。在萬念俱灰的六年之後,三人的再審的機會終於從塵埃裡開出花來。

二OOO年五月十九日 發現新證據,高等法院同意再審

天網下的重重疑點

|

疑點 |

李昌鈺博士 |

檢方 |

|

犯案人數 |

可能一刀多傷,且血跡噴濺痕跡完整且空間狹小,無法多人在場。 |

依「經驗」判斷認為應無法獨自砍殺79處 |

|

刑求所得的自白書 |

蘇建和進看守所前有傷口,確遭刑求。 |

檢警證稱無刑求,地檢署不起訴警方。 |

|

自白彼此矛盾 |

三人自白書內容不一(例:犯後到哪更衣三人自白都不一) |

彼此自白雖有出入但可互相補充,不影響有罪事實。 |

|

是否性侵 |

被害人內褲無損、下體無傷與精液。 |

依照自白書認定有罪 |

|

缺少蘇案三人物證 |

現場只有王文孝指紋,並無蘇建和等三人DNA |

單憑刑求後的自白書認定有罪。 |

|

共犯指稱 |

一開始王文孝稱獨自犯案,到了警局的自白書才改口有共犯,有一名共犯甚至「查無此人」 |

一審法官曾詢問過王文孝他們是否涉案,他說有。 |

|

一人犯案的可能 |

被害人多受防禦傷,無攻擊傷,證明被害人是短時間內被擊倒。刀傷平行狀且多為連續型傷口,說明被害人與兇手位置不變。 |

兇手只有一人,難以同時制伏兩人,因此推論有共犯。 |

|

兇器數量 |

身上僅有刀傷,且可能一刀多傷,並無其他兇器造成的傷痕。 |

因有不同刀痕所以有多把凶器(國外無此種鑑定方法),除了菜刀另有警棍及其他鈍器。 |

李昌鈺博士鑑定結論:

“從現場實際情形、活動空間、傷口型態和位置、可能涉案刀棍和血跡形態、涉案人手長、胸寬、被害者方向等資料推斷,現場犯案空間相當狹隘。現場雖可勉強擠進六人,但如四人同時揮舞刀棍砍殺,在犯案時間現場的能見度(凌晨四時)及刀長、臂長情形,極不可能四人行兇,刀棍齊下砍殺二名被害人”

“依血跡分佈情況、所發現之唯一血指紋及血腳印,及犯案現場重建,本案極可能為王文孝一人所為。”

當然吳氏夫婦命案的疑點與矛盾不只上述幾點,包含在王文孝住所找到的警棍並無血跡反應、自白內容的犯罪時間、行兇贓物、滅跡等供訴自相矛盾、李昌鈺曾做過模擬,弱勢多人犯案且兇器有警棍在狹小空間之內一定會打到別人、若凶器如自白書所說有開山刀,血跡必定會在砍殺過程噴濺到天花板上,但天花板上並無等等疑點。

但從過去的判決來看,法院依然以法務部的法醫研究所報告與在刑求下破綻連連的自白為主,並以想像中可能的理由來排除任何有利於被告的證據:對於刑求的警方,法院卻是以不起訴的方式掩蓋警方曾經做過的惡行。而蘇建和等三人卻因王文孝已迅速執行死刑,對於自身清白卻是死無對證。

纏訟二十一年,4168天的牢獄之災

2012年8月31日,蘇建和、劉秉郎、莊林勳三人被當庭無罪釋放。法官波瀾不驚地唸出判決文,全場歡聲雷動,笑聲、尖叫聲、啜泣聲此起彼落。

蘇建和嘴角卻是下垂的,莊林勳、劉秉郎眼底也盡是疲憊。終於,纏訟了二十一年,司法終於還他們一個清白,但…無罪定讞,然後呢?

本該是意氣風發的不惑之年,二十一年的牢獄早已將三人的鬥志消磨殆盡。蘇建和、劉秉郎、莊林勳三人在鐵牢共待了4168個日子,蒙冤、纏訟了21年,當時他們是人生正要啟航的十九歲少年,臺灣的司法卻在缺乏物證甚至明顯顯示錯判的情況下,虛擲了他們二十一年的光陰。和蘇建和、劉秉郎、莊林勳同齡的人在他們出獄之際,許多人早已在事業上小有成就,或是擁有幸福的家庭,甚至有人的孩子都已經上了大學。

蘇建和在入獄之前,有感情穩定的女友,和時下的年輕人一樣,瀏海燙過、吹成小虎隊的髮型,是個身高一米八、眼睛圓亮的少年。本來,蘇建和對於未來有許多想像,父子想計畫等蘇建和退伍後,在自家空地蓋個小工廠,自己當老闆。「成家立業,然後生下一代,然後養老。」

「但我十九歲以後的人生變成只要洗刷冤屈而已。」

劉秉郎出生礦工家庭,小時候看著爸媽清晨五、六點出門,直到深夜才回家,他是家中的老么也是最會念書的一個孩子,原先父親希望他可以考上大學有個不一樣的人生。但沒想到這一拖,竟然要等到十三年後才有機會在考大學。起初,劉秉郎以法律系為第一志願,想幫社會伸張正義,但在自己親身經歷法院審判程序後,發現法律系不是他想像中的一回事,進而將目標轉而向休閒與餐旅學系。

大二選組時,原先想當導遊,四處旅行彌補被偷走的青春,但礙於當時訴訟結束之日遙遙無期,只好選了餐飲。本來,劉秉郎以為他有了大學學歷、被宣判無罪後可以有個不一樣的人生。曾有許多次,對方都通知劉秉郎錄取了,但過沒多久就沒來由的要他不用去了。彼此都明白「殺人犯」這個標籤始終都如影隨形,後來的無罪判決似乎也改變不了社會對他們的觀感。

莊林勳生於勞工家庭,父親開計程車維生,母親從事美髮業,他雖不愛讀書,但國中肄業後也勤奮工作。被捕當天他正和當時的女友在房裡聽著音樂,杜德偉的歌聲從收音機悠悠唱著:「在我青春尚未褪色前…」

在牢獄的折磨下,莊林勳害怕再度遭到被刑求、擔心家人受到連累、成為死囚時,隨時提心吊膽唯恐成為槍下亡魂。這些恐慌與焦慮,使的莊林勳病情加重最終在獄內演變成精神官能症。雖然二十一年後,被無罪釋放了但最終出獄後他只能四處打零工維生。

省思:在蘇案26年後

在蘇建和、劉秉郎、莊林勳案二十六年後(2017年),我們原先以為司法會有所自省與改變,但檢察總長顏大和為邱和順提的非常上訴在2017年7月27日被最高法院再度駁回。在蘇案內,有三位年輕人已經因為法官誤判導致他們足足二十一年的青春浪費在為自我辯白上,我們已有太多冤案的例子,無論是本案裡的蘇建和、劉秉郎、莊林勳三人、徐自強或是已經被槍決的江國慶…都明白地揭示了死刑制度的危險性。他們的生命我們已經挽回不了,我們能做的只有試圖阻止任何冤死、冤獄的可能。

廢除死刑推動聯盟(以下簡稱廢死聯盟),長期以來推動廢除死刑的原因有很多,無論是因為死刑常被當成政治操作的工具(插入圖表);死刑本身是國家暴力的展現(白色恐怖殷鑑不遠…插入論述);國際兩公約「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會文化權利國際公約」已在臺灣三讀通過成為國內法;法官案件過多導致審判品質不佳(法官月收件量破百;檢察官平均月收35件案件,北部更高達90件。)容易導致誤判,甚至是法官在推翻先前判決時,因需面對來自前審法官的壓力,導致判決結果不公。

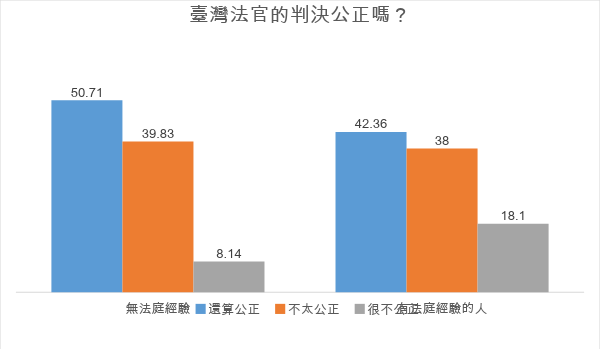

在左圖中可以發現,實際有法庭經驗的人比起沒有法庭經驗的人認為臺灣判決「很不公正」由8.14%到18.1%足足多了一倍。上表可見台灣人民對於司法判決的不信任,而臺灣司法缺乏監督、制衡管道亦容易使法官自由心證的權力在判決時被無限放大。

我們是否該重新審思:我們真的要將「判死」的權力交給考訓制度出身的法官嗎?當年司法院為蘇案召開說明會時,就有法官公開表示:「我考試都是第一名,每年考核也都是第一名,怎麼會判錯?」難道這些法律菁英沒有錯判的時候嗎?(蘇案平白纏訟二十一年後輩無罪放回已證明先前四十餘位法官的錯判)甚至有法官都說:「就算被判無罪也不代表他沒做。」就連法官都不信任司法制度,要人民如何安心地將判決權力全權交給法官?

蘇建和、莊林勳、劉秉郎三人出獄了,電擊、毆打的傷口已經痊癒,但遭受刑求所造成的後遺症仍縈繞他們後半的人生。莊林勳剛出獄時,不敢睡床鋪;當年蘇建和被強行灌水導致今日肺部依然充滿膿瘡,需定期到醫院治療。此外,蘇建和十九歲入獄後都帶著三公斤的腳鐐,對腳造成傷害至今仍無法痊癒。

江國慶冤死、蘇建和、劉秉郎、莊林勳、徐自強冤獄的殷鑑不遠,「再嚴謹的司法程序,都無法絕對消弭誤判,而死刑與其他刑罰的最大差異,即在於錯誤後的可補救性 」我們對於白色恐怖時視人命為草芥的「寧可錯殺三千不願錯放」的觀念應有切身的反省,隨著解嚴後社會的開放、自由、民主化,更重要的是我們該如何將「人」的價值與體系實踐於司法體系內。法律最終實現正義的方法不該停留在舐血的快感,在蘇案裡,他們差一點就為了許多人口中的「正義」而「不正義地、無辜地」魂斷刑場。重大社會案件內的怪物不會一天養成,在社會氛圍都喊「殺!」的情形下,能不能停留十秒想想蘇建和、劉秉郎、莊林勳?和他們同樣處境的人可能就因此被錯殺。

別殺,別只剩下殺。

參考資料

張娟芬《無彩青春》(台北:商周出版,2009年)

蘇友辰口述,黃怡整理《蘇建和案21年生死簿》(台北:前衛出版,2013年)

民間司法改革基金會《正義的陰影》(台北:商周出版,2002年)

壹週刊《壹號人物》2010年12月23日

黃國昌《美國陪審制度之規範與實證》,2011年

公益電子報,第二十一期,2008年http://enews.url.com.tw/enews/46690

冤獄平反協會,2014年http://twinnocenceproject.org/OverseasDetail.php?NewsId=42

財團法人民間司法改革基金會網站http://www.jrf.org.tw/articles/135

陳宜誠《蘇建和案的爭議點》,2009年http://blog.udn.com/vchen123/2733647

苗博雅《死刑,國家的遮羞布》,2012年