電子報

廢死聯盟說的話,是為《廢話》。

在2010年的死刑爭議裡,我們受封為「最邪惡的人權團體」,我們的主張,看起來確實狗吠火車,所以《廢話》也就是「吠話」。知其不可而吠之,汪汪!《廢話電子報》於2012年2月首次發刊,每個月發行的廢話電子報是廢死聯盟實踐與社會溝通的方式之一,我們期許自己用淺白、易懂的文字,透過定期的發刊,持續跟社會對話。

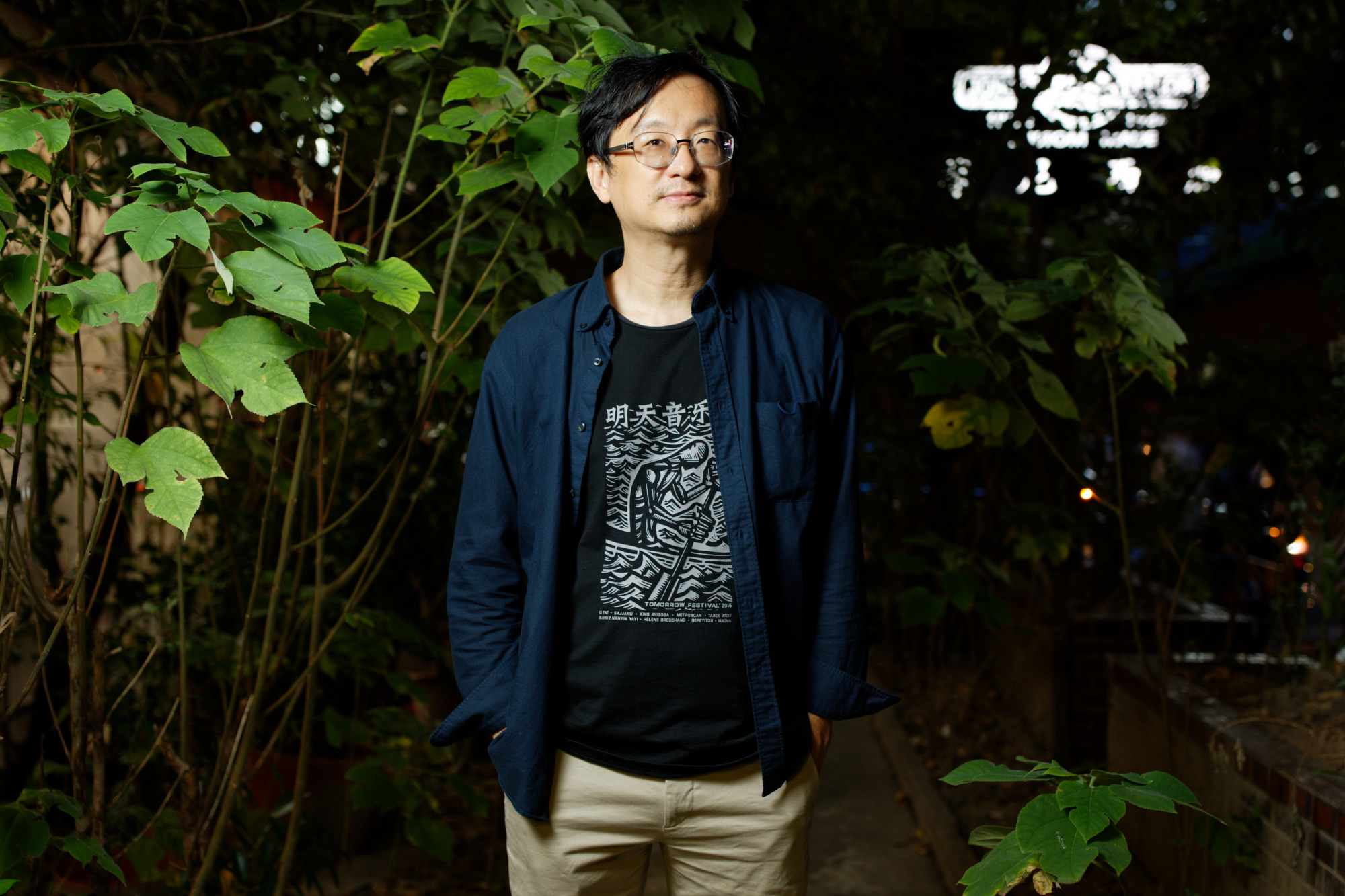

【怕死異語】我們需要那份複雜:張鐵志X張惠菁

文/吳奕靜

訪談/林欣怡(廢死聯盟執行長)、吳奕靜(廢死聯盟執行秘書)

尋常週三的下班時間,廢死會議室傳來Nick Cave的歌聲,詭譎的音樂氛圍中,《VERSE》的社長暨總編輯張鐵志與衛城出版總編輯張惠菁,正與我們分享關於廢死的音樂和文學作品。廢死聯盟成立至今,透過許多不同方式來進行倡議,不只是舉辦記者會、研討會,也曾出版書籍、將審判改寫為模擬法庭劇本,或者舉辦「後來的我們—死刑犯作品展」,甚至是每三年一次的殺人影展。倡議行動始終不會止步於法律救援,而從文化的視角,音樂與文學如何滲入人心,又如何凸顯社會議題?兩位同是總編輯,也進行倡議的作家有他們的觀察。

古典樂、搖滾樂與死刑

南非前大法官奧比.薩克斯曾說,寫南非憲法時,他會在家裡播放貝多芬,曲風多半是壯闊波瀾的旋律,每天就這麼寫著、聽到深夜,因為當下面對的是生與死,不只是冷冰冰的律法。而對鐵志來說,從搖滾樂中思索死刑是像被擊中一拳那樣的事。2004年出版《聲音與憤怒:搖滾樂可能改變世界嗎》,有一篇專門談關於死刑的搖滾樂,其中一首歌就寫一位美國黑人面臨死刑執行的處境,也提及當時仍在進行救援的蘇建和案,與朱約信(豬頭皮)的合作等。鐵志說,在台灣,音樂在過去常常被視為只是一種「娛樂」,但搖滾樂其實承載了許多文本,值得我們去探究。搖滾樂總是可以教我們很多事情。

今年出版的新書《未來還沒被書寫》中,鐵志也介紹了70年代Bob Dylan的一首歌,寫拳擊手Rubin Carter如何遭到司法誤判的故事,歌名取做〈Hurricane〉,Rubin Carter的拳擊如颶風,卻沒能抵擋司法誣陷。在知道這起案件後,Bob Dylan親自去獄中探望Rubin Carter並為他寫了這首歌。值得注意的是,人們往往將Bob Dylan的作品以1964年為分野,在此之前較多關於社會議題的歌曲,此後則較少,Bob Dylan寫這起冤獄,卻是在1976年,已是相隔十年之後。歌曲用電影場景般的敘事描寫事發經過,更細膩刻畫司法體制何以輕易決定一個人的性命。

How can the life of such a man

Be in the palm of some fool's hand ?

To see him obviously framed

Couldn't help but make me feel ashamed to live in a land

Where justice is a game.—Bob Dylan〈Hurricane〉

死刑:關於我們如何看待生命

當我們談論死,也是談論我們渴望如何生。惠菁分享自己近期閱讀法國哲學家巴諦斯特.莫席左(Baptiste Morizot)《生之奧義》,衍生的思考「我贊成廢死有點像是一種生命、生態的理由。其實現在大家已經逐漸認同並接受,對於宇宙萬物的存有,不應該只是以人類為核心思考,也認同物種多元性的重要,但於此同時,人類對於跟自己想法、行為不同的人,卻還是存在著『某些人就是應該剷除、要讓他在社會上消失』的想法,這不是很矛盾嗎?我們是需要思考社會制度能讓更多人安全幸福,但不應該輕易把消除某些人當作答案。」因為《審判王信福》與廢死結緣,惠菁更負責出版了《流氓王信福》一書,因緣際會第一次有和死刑犯王信福通信、會面的經驗。當真正見到王信福時,惠菁更加肯定自己的想法。王信福是一個活生生的人,他的人生經歷了台灣戒嚴時代被掩蓋起來的一段人權壓迫史,影響他人生的走向,走入一場司法冤獄,誰能夠輕易地說這個人不應該活在世界上,就算他跟我們很不一樣?

「對死刑問題的討論,往往考驗著我們能不能面對複雜現實,而不只停留在粗淺表面的能力。因為死刑、刑罰所牽涉到的層面非常多,但是每當有重大刑案發生的時候,公眾在憤怒之中,對刑罰的呼求往往扁平化為殺人償命。有時這樣殺人償命的呼喊,甚至連冤案的可能也不去正視。例如今年在台南殺警案後,有政治人物與媒體開始說,王信福的死刑為什麼不執行?完全無視於王信福案是一個正在尋求司法救濟的冤案。」惠菁說。

《生之奧義》更談及,現代的人類面臨喪失感受力的危機,難以認識周遭尚存的其他生物,萬物存在本來就會發出許多不是只有人的訊號,需要透過感知去理解。而回到人類社會,當我們選擇「治亂世用重典」的威權思維,嚮往非黑即白的判斷與快速決定,也會阻擋這些感受性。我們所身處的環境每天都有種種複雜的事情正在發生,倘若失去對複雜訊號的感知能力與判斷,也會失去對生態的感受,其實算是一種社會性的生態危機。

文學:通往理解複雜現實的路徑

惠菁與鐵志強調,文學與音樂正是對應複雜現實、處境的產物。卡謬的《異鄉人》以「個人性的悲劇」去呈現死刑的荒謬。但讓惠菁更印象深刻的是狄更斯《雙城記》中刻劃社會上的小人物,即使發生了革命,社會壓迫仍在,後來現實翻轉,同樣的死刑前後被運用來判定兩種完全不同的人有罪,這不是個人的悲劇而是體制性的。

勒瑰恩的短篇小說集《風的十二方位》中,〈離開奧美拉城的人〉敘述一座美麗城市奧美拉,那裡一切井井有條,繁榮富庶,市民過得非常幸福。但在這個美好的烏托邦中,卻有一個無辜的人,從出生就被關在牢裡受苦,過著不見天日的生活。倘若是以他一人受苦的存在,保證了整個城市的幸福,你願不願意接受、繼續在奧美拉生活下去?故事描述,每當市民去牢中看見這位受苦者,他們便會默不作聲,安靜地離開這座城市。惠菁說,勒瑰恩這裏說的正是死刑,這個故事說的是一個社會以「排除」特定的人,不讓他們享有生命權為基礎,認定這樣才能保障整個社會繁榮平安。勒瑰恩這裡用虛構小說寫出的情境,也讓我想到法國前司法部長荷貝.巴丹戴爾(Robert Badinter)的親身經歷。巴丹戴爾在1972年初次為死刑犯辯護,沒有成功,即使證明當事人沒有動手殺人,當事人仍被執行死刑,巴丹戴爾到獄中觀看行刑後,意識到「法國的司法是殺人的司法」,從此投入廢死,後來在他擔任法務部長任內,法國廢除了死刑。

惠菁認為,在一個有死刑的社會,人們會習慣性地認為,用死刑就可以解決問題、可以排除掉令人不安的犯罪者,而不需要去思考如何處置犯罪者,如何減少社會不公、防治犯罪。但是在世界上許許多多已廢除死刑的國家中,這些問題都必須被思考,他們必須在社會安全、獄政管理上全面進階,去打造一個更安全的社會。當一個社會執著於死刑,在每次重大刑案發生時便高喊著要死刑,其實是這個社會對更重要的問題關上了思考,誤以為只要處死犯罪者,一切就平安無事。統計數據已經告訴我們,廢除死刑的國家,犯罪率反而更低。台灣有執行死刑的幾年,比起沒有執行死刑的時候,犯罪率也沒有比較低。台灣從解嚴以來,社會已經改變很多,未來也還將繼續改變。我們應該要讓自己對更好的社會有想像力。既然死刑造成的冤枉和不公有那麼多,不奠基在排除他人生命權的基礎上的司法與社會,會是什麼樣的?

脈絡化的思考:文化的力量就此發生

最近幾年台灣音樂人在金曲獎上發表言論,撐同志、撐台灣、敬民主自由......原來並非理所當然,「在我的青春時期,常常不知道什麼是真相,看新聞能夠知道的事情太少了,而搖滾樂的故事反而給我啟發。」鐵志說。

有別於台灣經歷漫長威權壟罩影響,西方的音樂傳統中,一直不乏死刑、道德倫理的討論,並試圖探問「什麼是正義?」且這些作品往往出自具影響力的藝人,包含Bruce Springsteen、澳洲歌手Nick Cave,以文學的描摹去談死刑犯的處境。在談冤案的歌曲之外,Bruce Springsteen的歌曲〈Johnny 99〉開頭就寫「關掉的工廠、一個人失業了、他拿著一把槍、殺了一個人」而後場景轉換到法庭上的攻防,以故事傳達一起社會案件的複雜背景與脈絡。

Now judge, judge I got debts no honest man could pay

The bank was holdin' my mortgage and takin' my house away

Now I ain't sayin' that make me an innocent man

But it was more 'n all this that put that gun in my hand—Bruce Springsteen〈Johnny 99〉

「我不是說這一切就讓我成為一個無辜的人,但這一切比我殺了一個人更為複雜」,歌詞這麼寫著,讓鐵志年輕時第一次聽到這首歌就被打動,引發對死刑存廢的思考。「殺人償命」是這麼理所當然的嗎?我們可以怎麼去理解他犯的罪?Bob Dylan在1964年寫了〈Only a Pawn in Their Game〉這首歌,談白人殺了黑人的一起案件,輿論批評白人是種族主義者,怎麼可以去殺黑人民權運動者?但歌詞卻進一步描述這個白人從小是如何被灌輸仇恨意識。他當然有罪,但從另外一個角度來看,他其實也是種族主義下的「受害者」。這些歌將人性的故事帶到社會學的想像,讓一起案件脈絡化,從搖滾樂還可以學到社會學。

破碎的時代需要完整的論述

兩人也談到不同時期在台灣談論社會議題時會出現的媒體現象。1990年代的台灣,解嚴後的民主化運動正盛,各種議題蓬勃發展,在那個時候,電視、主流的報刊紙本新聞沒寫的東西,人們就在街頭上尋找、在學生社團討論。當時鐵志參加大陸社的讀書會,便一腳踏入未曾想像與認識的世界,從環境到性別議題,無役不與;而惠菁在高中時讀到了藍博洲的《愰馬車之歌》,從白色恐怖政治犯鍾浩東的故事,看到國家司法、死刑的殘酷。眼下來到網路時代,為追求流量,下標更加聳動、簡化,大眾對於不熟悉的議題或事件可以隨手上網瀏覽,但卻有囫圇吞棗的危險,資訊碎片化,更不利於人們理解真相及脈絡。

「破碎的時代需要完整的敘述。」鐵志說。近年來做活了許多紙本雜誌,他解釋,做紙本雜誌不是因為迷戀老派,而是越在這個時代,才越凸顯紙本雜誌的意義,慢新聞是想要去抵抗時代快速的暴力,試著找到一種溝通方式,還原人性的想像與複雜度,好好講一個故事。出版業也面臨電子化、資訊碎片化的困境,但閱讀書籍沒有捷徑,仍是必須要慢下來,回到完整的敘述。問及層出不窮的「幾分鐘談一本書」,惠菁認為,有時這些書籍介紹也可能帶來意想不到的宣傳效果,帶動大眾對書籍的好奇。而更多時候編輯的工作還是專注在做書這件事情,以綿長的趨力影響社會。

故事是人們理解彼此的過程

從媒體視角回望倡議行動,為什麼在台灣談死刑存廢讓人避之唯恐不及?每當重大案件發生,有些政治人物便急著表態呼籲死刑。惠菁說,比表態更重要的,其實是需要能夠「看見人」這件事。來自嘉義小村的王信福,經歷戒嚴時代、牢獄之災、逃亡、被判死刑,但若不是他活了下來,又如何能等到張娟芬以鳥瞰的視角寫下他的故事,如何能重新理解自身遭遇的不公?透過《流氓王信福》王信福的被理解,其實是我們理解了台灣的歷史、台灣的司法。然而如果這份理解,一開始就被死刑截斷了,例如王信福在90年代就被判處和執行死刑,則他的故事不會被說出,生命的可能性也都會消失。

惠菁說,就像她少年時期讀《愰馬車之歌》深深被震撼,才意識到戒嚴時代國家司法是怎麼回事,我認為今天的讀者都應該讀《流氓王信福》,都應該知道王信福這個人物是怎樣被國家對待,他身上的死刑是怎麼來的。沒有好好讀懂王信福的故事的人,並不真正知道什麼是死刑。王信福就是勒瑰恩〈離開奧美拉城的人〉裡那個被放在不見天日的角落,被社會轉頭不看的角色。只要王信福身上還有死刑,台灣的戒嚴就沒有真正結束。但是在前一陣子的殺警案中,又有許多人毫不關心王信福真實的遭遇,而喊著為什麼還不對他執行死刑,這是非常悲哀的。我們一定要防止社會倒退到不深入去看複雜真相,只做表面表態的地步。

而如果要問在人文學科中能學到什麼?歷史是讓我們了解脈絡,文學是一種同理心的能力、透視在表象之外事件的成因,理解事件複雜性的能力,不僅僅是大家認為死背的知識而已,這件事情當然「很有用」。鐵志補充,一起社會案件並不是只有表面上所見,一個人殺了另一個人的事實發生。在這個時代,人們也許容易找尋簡單的答案、快速歸納和解決方式,認為死刑就是唯一解,但人文學科卻逆向而行,它專門理解複雜,還給人們重新觀看一個人、一件事的脈絡與多元視角,也因為這樣,我們才有機會去構造這個社會以更好的,不同的方式運作。這也是他現在希望這本新創辦的雙月刊文化雜誌《VERSE》所希望做到的:一個破碎與快速時代的慢新聞。

面向世界,我們需要那份複雜。

後記

兩位總編輯互相認識二十年了,廢話電子報也好奇詢問他們對彼此在這些年來有什麼樣的觀察。惠菁形容鐵志是「升級版的文青」,他成為創業者之後,真的令人很驚訝,無論行動力或創造力都無可限量;而鐵志則說惠菁獨具慧眼,總是可以抓到時代的靈光。為了對應複雜的現實,文化人們仍在持續閃閃發光,等待我們挖掘出更多知識寶藏。