看見加害人

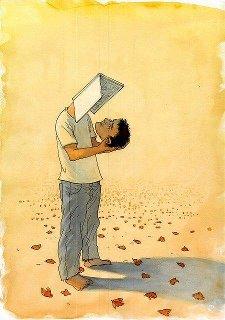

「這個社會哪裏出問題了?」這是一個很大的問題,不是容易回答的。試著看見「加害人」以及他們的人生,得出癥結點後尋找可能的解決辦法,或許是這個問題的解答。本區呈現各種加害人的不同面貌與故事,關於死刑定讞加害人的不同面貌,請見「死刑犯的故事」

【法庭江湖】法官在法庭內最不該做的事...

【法庭江湖】形形色色,悲歡離合。狂嘯低吟,冷眼熱心。

⊙翁國彥

法官在法庭內最不應該做的事,就是蓄意加深被告與被害人之間的對立,或仇視。

被告M長期罹患精神分裂症,數年前曾因妄想、幻覺而殺人。因精神鑑定顯示犯案時已達到「精神耗弱」的程度,法院予以減刑,M出獄後又回到家中與父母同住。因父親中風、臥病在床,母親靠著撿拾廢棄物作資源回收維生,M又長年精神狀況不穩,根本找不到工作,一家三口就這麼窩在破爛的鐵皮屋裡生活。

但出獄後一年多,M再次因精神狀態不穩而殺害一名被害人。這回事情就沒這麼簡單了;檢察官起訴後,直接向法院請求判處死刑。

被告也不否認人是他殺的。身為辯護人,我們只能從鑑定M犯案時的精神狀態,以及與法院討論量刑結果的角度切入。於是,作為監獄與醫院以外的主要照顧者,M的母親被法院傳喚到庭作證,向法官說明被告的身心、生活與成長狀況。

經過來自律師、檢察官的冗長詢問,時間接近中午,終於輪到承審法官親自詢問M的母親。不意外,法官也將重點鎖定在M犯案前後幾天的行為舉止及精神狀態。最後幾個問題,似乎有意無意地碰觸到法院最後應該如何量刑的爭議。

法官:「M上次殺人後,你們家賠了被害人家屬多少錢?」

M母:「好像二百多萬吧…」

「被告知道是妳籌錢出來賠的嗎?」

「ㄜ,我有跟他說…」

「那這次又殺了人,你們有跟被害人家屬談過和解嗎?」

這個問題,顯然觸及這些日子以來,每日每夜糾纏在M媽媽心口的痛。就像過去與我們律師面談時的狀況,她的情緒開始波動,講話語調顫抖了起來,淚水蓄積在眼角。

「ㄚ我…,我們家根本沒錢了,剩下的賣一賣,只能籌到一百多萬。但是家屬跟我要三百多萬…,我拿不出來,也不知道怎麼辦啊…。我真的不知道為什麼會發生這種事…」

「所以,這次被告犯案,妳打算用這一百多萬的錢,賠償被害人家屬就好?」

「我…。」M的媽媽情緒已經要潰堤了,我正在擔心她有沒有辦法說下去時…。

「我只希望不要判M死刑,可以判他無期徒刑啦…,這件事我也有不對,我忙著照顧我老公,沒時間注意M有沒有吃藥。今天發生這個狀況,我也有錯啦,都是我的不對啦…」

M的媽媽淚水掉個不停,哽咽到我們快要聽不清楚她的話語。坐在我身旁的M突然站起來,噗通往地上一跪:「媽媽,我對不起妳!!」

站在M身旁的法警顯然嚇了一跳,頓時手足無措。原本低頭垂淚,M的媽媽也雙腳一軟,從證人席的椅子緩緩滑下,哭倒桌邊,放聲痛哭。

一時間,法庭內有兩個人同時跪在地上。坐在旁聽席的被害人家屬表情木然,法官則似乎心有所感,開始闡述她的正義觀點。M出院後又再犯,危險性如此的高,法院應該要關他一輩子嗎?明知道自己精神狀況不穩,卻不按時吃藥,然後殺了人怎麼又推給精神病?今天讓做媽媽的在法庭裡這麼痛苦,到底是誰造成的????

這真的是這幾年來,我在法庭內見過最像連續劇的灑狗血情節。

但這麼一齣戲,是特別演來幫被告求情的嗎?坐在辯護人的位置,我反而強烈感受到法官故意挑起被告與被害人之間的對立與仇視,刻意讓整件悲劇看起來像是媽媽縱容M失控殺人之後,又打算花錢消災。

然而,刑事庭的法官職司審判,在法庭內什麼事能做,什麼事不能做,應該是有限制的。

現代的刑事法庭,法官的職責或許已超越單純地判斷檢察官起訴有無理由,被告犯行是否成立,而是逐漸擴及到協調被告與被害人達成和解,曉諭被告知錯能改。在法庭內積極活動的法官,應該是受到鼓勵的,畢竟這絕對比開庭時默不吭聲、最後再突襲判決的陰險型法官,或是比慵懶怠惰、胡亂責罵、情緒動輒失控的昏庸型法官,要好上千萬倍。而今天坐在我面前的法官,她不甘於只是調查犯罪事實而已,而是願意積極公開心證(或者她心中的「正義觀點」),似乎也值得肯定。

但我不能理解的是,她何需刻意詢問M的媽媽:「這次被告犯案,妳還是打算用金錢賠償被害人家屬就好?」

法官傳喚被害人家屬到庭表示意見,合情合理又合法,我沒意見。法官當庭喬和解,更是司空見慣,一樣OK。但是,法官何需特別去探知、去了解、甚至去揣測被告的媽媽「只想」花錢消災?妳可知道M的媽媽其實也認為M罪愆深重,三輩子也還不完,本來就該去坐牢,本來就該一輩子關起來與外界隔離?如果妳不知道,何必預設立場來發問,仿若挖個大洞,M的媽媽還沒跳進去,坐在旁聽席的被害人家屬已經聽得滿腔怒火,認為M一家人只懂得犯錯後花錢消災?

今天悲劇發生了,往者已矣,生者若有能力,只能收拾殘局。被害人家屬固然痛苦無盡,或許M自己殺人也該償命,但被告的母親又如何能完全承擔兒子的罪孽?在我看來,M的媽媽心中那千斤重的道德責難,現在已日日夜夜啃噬著她的心靈,未來也將是她一世人的負擔與折磨。但法官今天詢問了一個充滿假設、誘導、還帶有強烈道德責備意涵的問題,挖洞給被告母親跳下去也就算了,觸動最讓她老人家不知所措的心靈折磨也一樣算了,但這個問題根本是故意加深被害人家屬對被告的不滿情緒。

也許法官自己脫口說出這個問題時,並沒有太多的感覺。但說穿了,這是透過在法庭內對被告與他一家人進行妖魔化,以挑起被告與被害人家屬間的對立與仇視。在我看來,身為一位刑事庭法官,這是在法庭內最不應該做的事。

但她做了。

當我們的政府倡言「修復式正義」的司法,法官卻在被告與被害人家屬同時在場的法庭內,有意無意地塑造讓被告看來更似冷血無情的人魔,再拼命往家屬胸口那熾烈的怒火上添加薪柴。如果我們都認同國家對被告施加刑罰制裁,永遠無法徹底撫慰被害人家屬心中的怨恨與傷痕,此時法官何必去當那個火上加油、傷口上灑鹽的角色呢?難道在台灣的司法文化脈絡之下,我們終究無法期待「修復式正義」的實現?終究只會見到怨恨越修越深、傷口越來越痛?

所以,當今天見到法庭內有兩個人同時跪在地上,一人磕頭、一人痛哭時,我卻只想逃離。這,不是一個為了「人」而設計的法庭。

編按:此案已於4月23日經板橋地方法院判處死刑。會上訴到高等法院。這應該是近年第一起將患有精神障礙(持有精障手冊)的被告,判處死刑的案例。台灣已簽署兩公約,聯合國兩個委員會都有相關決議,認為精障者不應判死刑;這些,律師在書狀中都說到了。但我們的法院仍然一邊說「人權大步走」,一邊對精障者判死刑。

*本文刊登於《廢話電子報》第七期

*訂閱《廢話電子報》