電子報

廢死聯盟說的話,是為《廢話》。

在2010年的死刑爭議裡,我們受封為「最邪惡的人權團體」,我們的主張,看起來確實狗吠火車,所以《廢話》也就是「吠話」。知其不可而吠之,汪汪!《廢話電子報》於2012年2月首次發刊,每個月發行的廢話電子報是廢死聯盟實踐與社會溝通的方式之一,我們期許自己用淺白、易懂的文字,透過定期的發刊,持續跟社會對話。

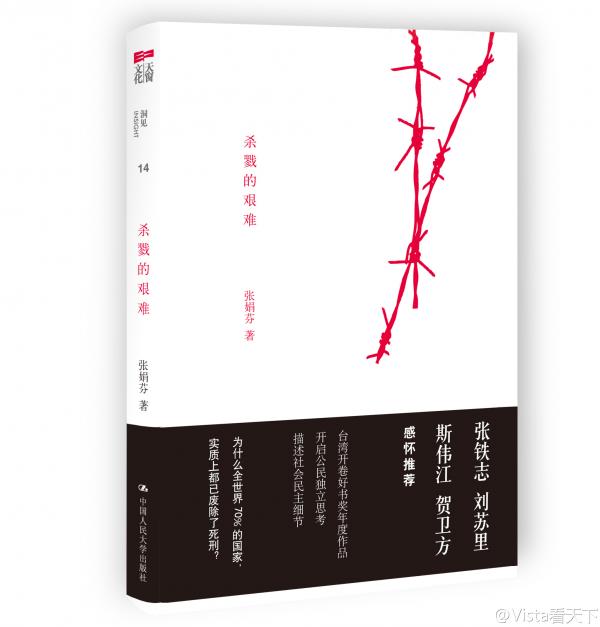

《杀戮的艰难》簡體中文版後記

/張娟芬

《殺戮的艱難》這一冊小書,是在台灣社會近乎沸騰的討論聲浪中出版的。差不多同一段時間,中國的民間社會,也因為藥家鑫一案,掀起了劇烈的討論。

藥家鑫,我們大部分人都不認識他。他以一個殺人犯的姿態,進入大眾的眼簾。那天晚上他開車撞倒了一名女子,她名叫張妙。藥家鑫下車察看,因為怕張妙會索取高額賠償,持尖刀將她殺死。

在那個夜晚之前,藥家鑫是一個彈琴的學生,而張妙是一個年輕的母親。那一夜之後,藥家鑫的父母沒有了孩子,而張妙的幼兒從此沒有了母親。

容我先說一個故事:義大利電影《單車失竊記》。一對年輕夫妻當了幾件被單,換得一點錢,去買輛腳踏車,因為稀少的臨時工缺,總是優先派遣給自備腳踏車的人。年輕父親騎車去工作,然而車被偷了。

鏡頭跟著他不辭勞苦地四出尋車,偷他車的人比他有勢力,他怎麼也要不回來,還差點被打一頓。捉賊要起贓,但沒有證據,顯然無望。貧窮的絕境沈沈地壓上來,連觀眾都感受到了。

年輕父親終於鋌而走險也想偷一部車,想把這失竊的厄運轉嫁到下一個倒楣鬼身上。但是他當場失風了,苦主變成了竊賊,沒有人願意聽他的苦處,反正他是個人贓俱獲的現行犯,一個賊!年幼的孩子跟在他身邊,成為他獲得法外開恩的理由。

他在眾人的唾罵中離開,羞愧交加,孩子困惑、不平,臉上的問號沒有得到解釋,因為這世界上,不公義的事情從來沒有漂亮的解釋。在回家的漫長路上,孩子伸出手來,牽住他的手。正義有時候是這樣達成的。不是靠法律,不是靠公審;是靠著一個溫柔訴說的故事,一顆願意理解的心,與一雙寬容接納的手。

罪證確鑿嗎?是的,人贓俱獲。如果把問題架空了問:「某甲的腳踏車被偷了,他去偷某乙的車,該不該罰?」每個人都會說,該罰。但是還原了偷兒的生命情境,他原來也是一個被貧窮逼到角落裡頭的父親,這就不免令人一嘆了。或許他還是該罰,但是這時我們應能明白,罰他並不是正義的全部。

正義是困難的事情。如果只有懲罰,而沒有療癒與修復的話,我們的心還是憤憤不平,還是沒有得到撫慰。我們還是感覺不到正義的實現。

死刑,在我們的文化想像中,是個簡潔的答案。但《殺戮的艱難》卻企圖問出更多問題。感覺上,一命抵一命,好像很公平。有一次演講後,一位聽眾過來和我討論,他說:「我覺得只有將加害者處死,他才能夠真正明白,他是如何地傷害了被害人。」我問他,那麼當我捉到一個強暴犯,你會不會也主張,應該找個人來強暴他呢?否則他怎麼會明白他對被害人造成的傷害?那麼我應當偷一個小偷的鈔票,搶一個搶匪的皮夾嗎?有人縱火,我們就去燒他的房子?他想想,笑了,說:「這好像是以牙還牙、以眼還眼的邏輯。」

許多對於死刑的議論,都來自「想當然」。我們想像司法是公正的,無論實質與程序,絕不會出錯;我們想像那經過國家認證的死刑犯,必然是個壞到骨子裡的壞人。我們把所有好萊塢電影裡看過的變態殺手,投射到他身上;於是有了自信可以憑肉眼辨忠奸的教授,鐵口直斷:「這種人一看就是罪該萬死的人!」

我倒以為,藥家鑫錯誤的第一步,就是「想當然」。他下車察看,將張妙想像為一個可能會獅子大開口的,刁鑽難纏的「農民」。

如果能夠回頭去彌補錯誤,我會希望,藥家鑫能夠如實地看見張妙是一個無辜的路人,正在承受疼痛。我希望他想到,張妙上有父母,下有稚兒。我希望他想到,她的受苦是他所造成,因此他負有義務——法律的與道德的。我會希望,他不要困在自己的「想當然」裡,而真切地看見眼前這個人,並對她的苦痛,感同身受。

如果藥家鑫,作為一個「惡人」,不可能去想這些問題的話,那麼我們,自認為不是「惡人」的人,是否能夠超越我們的「想當然」,想想這些問題。

這並不是說要「原諒」藥家鑫。你我都知道:原諒不是我們的事。這甚至不是為了藥家鑫,或任何死刑犯;是為了我們要自問:我們是否還如魯迅所寫的那樣,拿饅頭蘸了血來吃?

* 本文刊登於第30期《廢話電子報》

* 訂閱《廢話》