廢死星期四

沒有華麗的場地和豐富的資源,但有一群關心生命的人,以死刑議題作為核心,在每個星期四聚集。

我們期待,廢死星期四成為一個平台,讓大家自由的來、自由的去,一起在這裡讀書,了解死刑個案、認識「同學」,以及看見被害人的模樣。

廢死星期四也是一個連結。如果廢除死刑已經是你堅定的信仰,請讓我們彼此認識成為夥伴;如果你對死刑存廢有困惑,也能在這裡透過各種形式的交流,彼此對話,我們相信所有的思想都是經過反覆的論辯和深刻的反省所淬鍊出來。

廢死星期四並且是一種行動。我們確信,台灣會成為一個沒有死刑的國家,但我們也明白,在廢除死刑的路上,還需要很多不停止的努力。

廢死星期四也將是你、是我共同的想像與可能,歡迎、也邀請你的參與。

廢死星期四開張!

【怕死讀書會】《創傷與復原》:我和我們受過的傷

文/詹斯閔(廢話電子報特約記者)

主題:《創傷與復原》:我和我們受過的傷

時間:2023/8/31(四),19:00-21:30

地點:左轉有書(台北市鎮江街3-1號)

主持:楊小豌(社工師、廢死聯盟專案助理)

講者:郝柏瑋(彩虹樹諮商所所長、諮商心理師、職能治療師、廢死聯盟理事)、柯萱如(大恆國際法律事務所律師、力人心理治療所諮商心理師)

講座一開始,柏瑋先請大家注意中文書名不同版本歷年來演進的差異。本書作者茱蒂絲・赫曼(Judith Herman)早在1992年出書時,就把「性侵家暴」和「政治暴力」平行擺在標題,一直到2023年在台灣最新出版的中文副標題,才終於把原標題當中的「政治暴力」翻譯出來。柏瑋說,這其實正是台灣心理圈傾向去政治化、去社會行動化的一個表現。

看見創傷:從PTSD到CPTSD

如今我們坐在這裡談創傷,能把創傷視為一個重大且值得獨立出來的主題,並非理所當然,這要仰賴政治與社會環境的推動。從歷史來看,佛洛伊德選擇用伊底帕斯情結來解釋童年與大人發生性關係的精神疾病個案;還有,因遭遇戰爭出現歇斯底里、受情緒和幻覺所苦的美國退役軍人,被說是懦弱不夠堅強。這些對於創傷的解讀,都是在否認受創主體遭遇過的真相。最新一波關於創傷的大規模記載則是「#MeToo」運動。

從《創傷的智慧》紀錄片我們可以看到,犯罪者和藥物成癮者被視為道德薄弱、意志不堅定或身體有病灶;但在道德化與病理化之外,更應該重視的是這個人和他受過的傷。事實上,赫曼在九零年代末期就一直這樣提倡,可惜未獲主流精神醫療界支持。時至今日,大眾對創傷仍有諸多不解。什麼是創傷後壓力症候群(PTSD)?大型壓力事件讓人時時刻刻處於提心吊膽的求生狀態;柏瑋說,台語講「驚惶(kiann-hiânn)」就是很生動的描述。然而,這個診斷不足以說明那些長期處於壓迫環境、在夾縫中求生存的人,因為他們沒有特定事件可指認,壓力是分分秒秒蔓延在生活中的。赫曼因此提出複雜性創傷後壓力症候群(CPTSD)這個新概念。

死刑與創傷

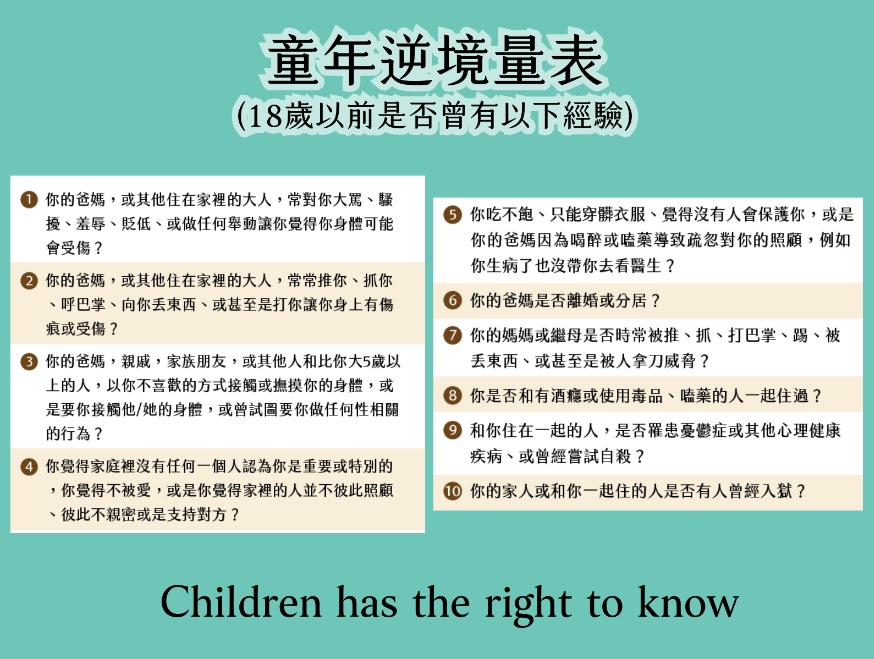

書中提到,受漫長監禁的人容易有複雜性創傷後壓力症候群。白色恐怖政治犯或是承受待死現象的死刑犯,都面對這種痛苦。童年逆境和創傷高度相關,就像有許多受暴者會被質疑為什麼不逃,因為小時候施暴的加害者同時是照顧者,他們往往認定愛和暴力是揉雜的。根據廢死聯盟「監所訪談計畫」的資料,目前訪問到三十五位在監死刑犯,其中有四分之一以上童年曾遭受嚴重的肢體暴力。看起來,死刑無法解決受害者的創傷,這個刑罰制度反而給更多人帶來更多傷,同時也忽略了所謂「罪大惡極」者在成為罪人之前已經受到的創傷。

難搞麻煩:CPTSD的防衛機轉

柏瑋坦言,臨床上,複雜性創傷後壓力症候群的個案是難以捉摸的,症狀散布在診斷系統的不同種病名之中,醫師可能會斷定是飲食障礙、焦慮症或恐慌症。雖然受創者的身體已不在創傷情境下,但創傷情緒會頻繁再現,心裡常保戒備、有高度的不安全感、覺得自己沒價值。呈現在人際相處上,就是過度退縮或過度討好,關係界線的拿捏不恰當,以及反覆挑釁的信任測試。

從外顯來看,受創者常常是旁人眼中的麻煩製造者、有不合時宜的爆裂情緒、喪失現實感且不斷做出讓自己處於風險中的事情。「好啊,律師,我知道對你來說,我就是沒那麼重要」、「等下我就要去他家樓下自殺!」萱如分享到,剛開始執業的時候,面對當事人的這些反應,他會感到不知所措;因為過往法學訓練沒有教導該怎麼與受創者互動。但如果認識創傷,覺察到當事人表現出來的粗魯,可能只是他承受過的暴力的千分之一,他偵測到的危險來自過往經驗,就會看懂他的武裝──眼前這個滿身是刺的人,只是在確認他會不會被接納和理解。

司法是否具備創傷知情的眼光

人類對於心理創傷已有大量紀錄,可惜社會輿論焦點始終圍繞在事件的真假。赫曼在書中說,人目睹暴行會有自動化反應,無意識地想要壓制真相,因為殘酷的真實使人難受。於是尋求正義的驅力和否認真相的誘惑,形成兩股對立,在人們心中交戰。現行司法如何確認事件真相,也是個棘手難題。

萱如舉例,性侵案件難有直接證據,常依賴當事人陳述,但受害者可能因為壓力和身心狀態浮動,面對司法時有細節相異的故事版本;尤其受創者需要靠遺忘細節來讓自己存活下去。有些不起訴處分書或無罪判決會說,被害人前後說法不一,難定真假。從司法檢核事實的角度來說,比對證詞或許有其必要性,然而遺憾的是,這對許多受創者來說是致命的二次打擊。有些性侵受害者為了克服羞恥和痛苦,選擇妥協或說服自己是與加害者有愛的關係;後續訴訟卻會被認定是「自願」發生關係。

當然,司法制度必須嚴格審視證據,才能避免冤錯案;可是參與案件的法律人有沒有認識到,案件背後可能有創傷在嚙咬與作用?「至少腦袋要出現這些選項。」萱如說,除了受害者意識到自身的傷,還需要整個司法、醫療和社福體制戴上創傷知情的鏡片。大家必須體認「沒有理想的被害人」。赫曼說,司法設計大多符合父權想像〔編按:如何從女性主義法理學的觀點來看司法中的創傷案件,值得有更多討論〕,受創者想透過法律尋求正義和補償時,往往會得到更多傷害;所以是否要訴諸司法,一定得三思而行。話雖如此,萱如也分享到一些正面經驗,如果讓當事人充分準備,訴訟也可以是開啟復原之路的契機。

如何復原:需要整個社會傾力

於許多事件中,大眾期待法律對加害者採取嚴懲。但赫曼認為,重罰是傷痛沒有被看見時的一種替代品。彷彿這麼做,人們的心裡會好過點。追根究柢,復仇是創傷記憶的翻版,只是加害者和受害者的角色對調。赫曼說,當受害者安全盡情地發洩怒氣之後,可以從復仇幻想中釋放出來,這才是復原真正開始的起點。如果報復不是復原的核心,那麼復原的方法是什麼,該怎麼幫助受創者重拾生活?

助人工作者常常自詡不選邊站。但赫曼主張,如果對不正義保持中立,就是在縱容暴力。柏瑋強調,尤其台灣是個創傷之島,長久受到殖民和威權。心理師要站在創傷個案旁邊,告訴他們,這不是他們的錯,個別傷痛才有機會得到平撫。本書後半段說明復原的三個階段:恢復安全感、訴說與哀悼、重新建立連結。在這個過程中,受創者會知道他不是獨自一人,他在追憶傷痛時可能會崩潰,之後慢慢拼湊起新的自我,然後有一個認納他受創者身分的群體可以回去。

赫曼在今年出的新書《真相與修復》進一步提出修復的第四階段:重拾正義。在這本相隔三十年出版的專著裡頭,赫曼訪問多位創傷倖存者,問他們要的正義是什麼。其中一項是,他們希望檢討整個受害和加害體制如何生成;社會明明在某個環節可以避免施害事件發生,但卻失靈了。有此可見,修復不是針對特定個人,而是指向整個結構,所以不是有心理師就足夠了。柏瑋說:「受創者需要一個認可他的社會,一個可以理解創傷的社群。」修復機制才能徹底完整地落實。

當創傷在你我身邊

萱如最後提醒,和創傷有接觸的人都會受到影響。後來他接受更多心理相關訓練,才漸漸辨認出受創者,以及他們身上留下的痕跡。有時候見證創傷的人,會忍不住對於自己的安逸放鬆有罪惡感;或者為了對抗無助感,會喪失界線,膨脹成為超過自己能力所及的救助者。我們必須對創傷接觸反應有所警覺,遇到受創者具攻擊性的謾罵和行為,不必覺得對方就是針對自己。

創傷的英文trauma在希臘字源上原指物理的刺穿,後來才引申到精神面向,用來描述心靈的傷口。受創者的言語和行動背後,也有一整片荒涼的心靈風景正待被理解與接納。但單純天真的療癒並不夠,要集體看見與追究結構之不正義,個別真正的復原才有可能。

【延伸閱讀】

《看見創傷是療癒的開始系列影片-我發生過什麼事?》(影片)TACA兒少權心會出品

《心靈的傷,身體會記住》貝塞爾.范德寇著

《自我療癒聖經:在童年創傷中求生到茁壯的恢復指南》彼得.沃克著

《創傷療癒手冊:不被往事定義,走出複雜性創傷後壓力症候群C-PTSD》艾瑞爾.許瓦茲著

《創傷照管:照顧別人的你,更要留意自己的傷》蘿拉.李普斯基、康妮.柏克著

《暴力失樂園》詹姆斯.吉力根著