出版品

廢死聯盟歷年來出版品,欲進一步瞭解廢死議題,歡迎購買支持!

所有出版品訂購:https://www.taedp.org.tw/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=2

後來的我們:同學,here we are!

採訪編輯/羅禮涵(廢死聯盟執行秘書)

「同學,Here we are!」這個計畫我已經想很久了。發想是來自於美國的廢死團體,他們固定寫信給死刑犯。但我也掙扎了很久,擔心東、擔心西,擔心來寫信的志工是否會抱著「獵奇」的心態而來,也擔心若有死刑執行,志工會不會承擔不了這樣的情緒?

儘管抱著每一個擔心,終於還是在2016年,我們開啟了「同學,Here we are!」的第一次的聚會。大家的共識就是,不管頻率如何,一定要持續寫信,若有哪一天不能寫了,也要好好告別。

———廢死聯盟執行長林欣怡

受刑人的字都很漂亮

寫了近一年的信,對同學的印象還是停留在最初收到信時。2019年七月,因緣際會參與了這個和同學寫信的活動。每個月維持一封信的往來,信中多是政治和社運的分享,這就是工藤的生活。

在寫信的過程中,漸漸觀察並且認識到社會中另一個角落的人。他們在裡面生活的單調和苦悶,甚至不用去會面,你光是從文字中就能讀出來。

「我能做的就是讓他在煩悶的生活有多一點點新的東西、可以離高牆外的世界再近一點點。」工藤說,可能最初他就很清楚自己可以做到的部分是什麼,因此過多的期待和投射不至於太困擾他。沒有太多的同情心爆發,服刑是為行為付出代價的一部分,而我能做的是讓獄中一成不變的生活增添一點點新鮮事。

———廢死聯盟志工工藤

來靠通信下棋吧!

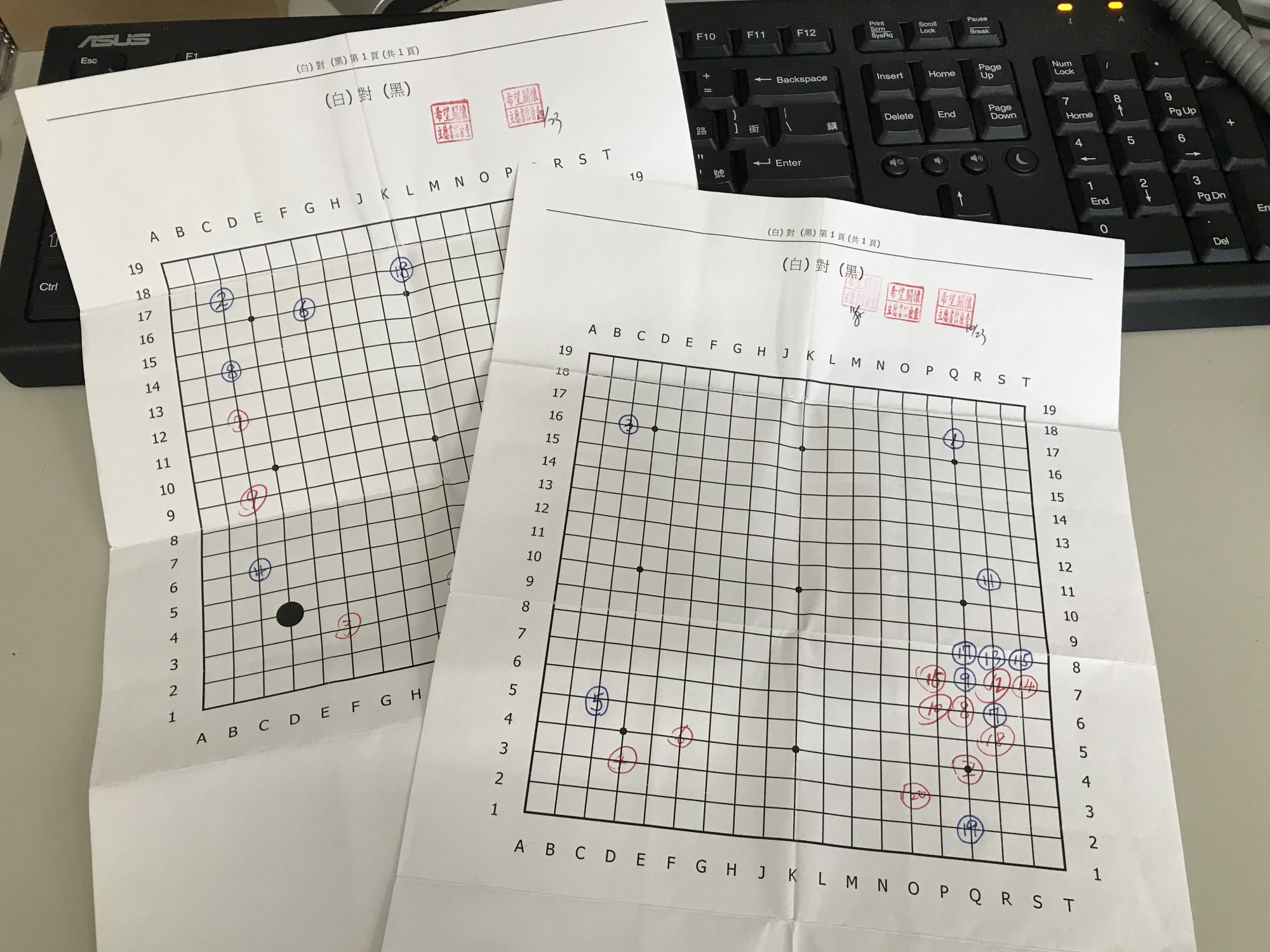

一次通信聊天中,詩雅意外得知和他寫信的同學和她有同樣的興趣——圍棋。

在同學還半信半疑時,詩雅寄出了一張圍棋棋盤,紙上率先下了一顆黑子。維持著一個月兩次的信件往返,就這樣五年過去。

「圍棋可以看出一個人的心思、判斷力和情緒,他的棋藝很精湛,是一個很聰明而且穩定的人。」詩雅說著她的觀察。「下棋是維持我們連結的方式,當然我們也聊生活。我是一個生活變動性很高的人,這五年來我經歷工作轉換,也學了寵物溝通、紫微斗數。他會好奇這些東西,我就講給他聽。」

這位筆友兼棋友應該是跟詩雅通信最固定且持久的一位。也曾跟鄭性澤、謝志宏通信,如今他們都出來了;也遇過有在通信的同學,後來在監所自縊過世了。

「但搞不好那是他想要的。」詩雅說。因此在得知這位筆友在監自殺身亡的消息時,她沒有太難過。總有一天大家都會離開的。詩雅在開始通信時,就做足了的心理準備。「只是在他離開前不久,他請我替他買一本叫作《天堂之旅》的書,我買好了,卻來不及拿給他了。」

———廢死聯盟志工詩雅

寫信就是一個愉快的日常

茵茵不諱言的說,一開始要跟同學寫信確實讓她感到卻步,自己本身就不擅長與陌生人相處和交談,和受刑人通信的門檻對她而言確實又更高了些。

但勇敢投出第一封信之後,同學友善的回應給了茵茵很大的鼓舞。「還記得當時,因為我要寫他的個案故事。我問他方不方便、會不會很打擾。為了緩解他的疑慮,我用了很多的文字在描述並解釋這件事。結果他一口就答應我了。」茵茵笑說現在回看當時還真的很緊張。但一年過去了,個案故事早已完成,卻也多了一個一起分享心情討論時事的對象。人生像是多了一個大叔朋友。

「有時候和朋友分享這件事,他們都會說,妳人真好。但我知道不是的,這跟我好不好沒有關係,我只是多了一個交流的對象,僅僅而已。只是方式比較特別,我們的往來是需要時間等待的書信寄送和緩慢手寫。但對我來說,寫信就是一個愉快的日常。」茵茵說。

———廢死聯盟志工茵茵

時間是豁然的代名詞

「對他們來說,時間好像永遠停在進來的那瞬間。」這是方溱最初開始寫信時的想像。因此「能寫什麼」,便成了方溱動筆前最大的顧忌。

「跟他聊時事感覺不太行,聊八卦又不對勁,總怕有些議題不能輕易提起。」直到後來才發現,「時間」早已成為「豁然」的代名詞。每當方溱遇到人生的難題時,同學總是以他的人生做範例,給予方溱一些意見。

方溱說對她而言,每次寫信都是很放鬆的時刻。不需要在意大眾的眼光,不必擔心哪個字句會不會冒犯到,而能夠敞開心胸暢談自己的的人生瓶頸,或跟他說說近期的小確幸。「因為對於我跟他來說,這就是只屬於我們兩人的聊天時光。」

每次收到來信,總會感覺格外興奮,就如同來自遠方的祝福。或許科技發達,網路通訊相當即時,卻怎樣也比不上人工送信,那段等待的時光。而手寫的溫度,更是距離抵擋不住的。

———廢死聯盟志工方溱