電子報

廢死聯盟說的話,是為《廢話》。

在2010年的死刑爭議裡,我們受封為「最邪惡的人權團體」,我們的主張,看起來確實狗吠火車,所以《廢話》也就是「吠話」。知其不可而吠之,汪汪!《廢話電子報》於2012年2月首次發刊,每個月發行的廢話電子報是廢死聯盟實踐與社會溝通的方式之一,我們期許自己用淺白、易懂的文字,透過定期的發刊,持續跟社會對話。

新加坡的廢死路:打開門對話,重新理解死刑

文/羅禮涵(廢死聯盟倡議主任)

新加坡毒品罪的死刑制度與現況

近年來,新加坡對毒品犯罪持續採取嚴厲打擊措施。相較之下,謀殺罪在新加坡並非一律判處死刑,許多案件最終可改以「蓄意傷害致死」等較輕罪名起訴,進而降低最終量處的刑度。但是毒品犯罪幾乎是沒有調整的彈性與空間的。我們訪問到新加坡獨立記者,同時也是人權工作者的韓俐穎(Kirsten Han)。Kirsten提到,截至今年(2025)五月底,新加坡已經處決了7個死刑犯。目前新加坡仍有50多位關押中的死刑犯,罪名全數為毒品相關犯罪。死刑犯在新加坡的關押是獨居的牢房,理由是安全的考量,不能與其他刑期的收容人有接觸的機會。至於死刑執行的流程上,新加坡政府若要執行死刑,通常會在7天前通知。若是曾經有上訴過而獲得死刑暫緩的個案,在下一次要被執行的通知則不會有7天這麼久,通常是4天左右。在執行的順序上,原則上是依據案發的時序。因此對於自己什麼時候可能會被執行,死刑犯心裡大會有一個底。最後關於執行的時間點,則是相當不透明的。Kirsten說:「從數據來看,今年以來,一月執行了1個、二月執行了2個、三月沒有執行、四月3個、五月1個。我們也搞不清楚,確實沒有辦法觀察出一個明確的邏輯。」

毒品犯罪與弱勢處境的交織性

在新加坡,毒品犯罪在達到一定的毒品公克數,法官會推定被告除了自己吸食外,也有販賣的意圖,因此就會落入「強制死刑」(即唯一死刑)的範圍,亦即除了死刑,法官無法量處其他刑度。這顯示了政府對於毒品政策仍採取嚴刑峻罰,但Kirsten也提醒,這個背後有很多階級、貧窮、弱勢,與司法不公的問題沒有被提出與解決。相對廣為人知的是2022年遭新加坡政府執行死刑的馬來西亞公民Nagaenthran(納加德蘭,或納根)。當時超過十萬名連署聲援,認為Nagaenthran的智商69,屬於智能障礙範圍,並患有ADHD(注意力不足過動症)。此外,由於馬來西亞已經於2017年宣佈暫停執行死刑並沒有再執行死刑的紀錄,因此,當時馬來西亞的首相與外交部長也都寫信給新加坡政府,呼籲應該對本案被告進行赦免。另外,2023年遭執行的Tangaraju Suppiah(譚加拉朱),則有證據不足、審判未有律師協助、法庭未提供翻譯,及共同被告之證詞未被揭露等瑕疵。2024年底遭執行的Rozlan Bakar 和 Pausi Jefridin也有智能障礙、智力邊緣等問題。這都在在顯示涉犯毒品犯罪的人,與弱勢族群恐怕存在高度的重疊與交集。

毒品案件無法「下修」:量刑在毒品案與謀殺案間的雙重標準

當進一步詢問新加坡人對於以上這些明顯存在階級偏差與不公的情形,普遍新加坡人的看法是什麼?Kirsten分析,因為新加坡人普遍很相信政府,而這可能源自於過去數十年威權控制加劇、去政治化,以及操弄恐懼所造成的結果。現在的民眾,普遍認為政府會將事情做好、政府的選擇與作法是有道理的,因而不會提出過多的質疑。Kirsten也舉了一個殺人案件做對比:2022年底一個19歲兒子殺害自己父親的案子。該案最初是以謀殺罪起訴,最後改以蓄意傷害致死而判處6年徒刑。承審法官指出,該案加害者的心理健康狀況與長期遭父虐待,是起訴罪名與刑度量處的重要考量。由此可見,在有人身亡的殺害案件中,法官仍可以視情況調整罪名和刑度,但反而在毒品案件,那個「下修門檻」可謂難以撼動。因為對於政府而言,殺人案件,受害者只有被殺的當事人;但毒品案件,它潛在可能牽動的範圍和傷害到的人是更多且更隱微的。這也在無形之中造成了進一步的歧視性問題。Kirsten和我們分享,假如有人精神恍惚走在路上、或有搶劫、偷竊的案件發生,從政府到人民都會先提出懷疑:這個人一定有吸食毒品。這也因此形成了一種惡性循環,讓毒品案件成為在新加坡的社會中,更被唾棄和不諒解的犯罪類型。雖然個別案件之間難以類比,但前述殺人案件的6年刑期,相對毒品案件的死刑來說仍是輕的,而這樣的刑度判下來,社會大眾也沒有太多的意見或不滿。Kirsten進一步打趣說:「因此我相信,如果明天新加坡政府說要廢除死刑,民眾也不會有太多意見和想法,他們仍會傾向相信政府這樣做是有原因的!」

民意不是最主要的阻力,政府才是

正是這樣的脈絡和氛圍,在新加坡,比起民意,廢死運動要對抗的更是專制的政府。民意固然重要,但在一些行動的過程中,是可以體現出當用研究的數據、清楚的論述,去跟民眾討論死刑的潛在問題,多數時候看似「支持死刑」的民意是有鬆動的可能性,或者說,至少有討論的空間。但更大的問題可能來自於,當這些人權工作者在聲援個案、進行倡議的過程中,常常需要承擔許多超出個人應承受的風險。包含遭受警察的盤查、拘留、罰款,都是時有所聞的。Kirsten曾因參與案件的聲援晚會,遭到警察不斷以通訊軟體(whatsapp)、電話、郵寄信件等方式,希望能請她主動去警局說明。也曾經穿著有聲援字樣的衣服上街,遭帶回警局訊問,並要求換下該件衣服並加以沒收。此外,Kirsten也指出,在新加坡,多數媒體所報導的新聞,主要來源都是政府提供的資料與內容。換句話說,政府得以選擇性、高度控制地塑造民眾接收到的資訊與視角。久而久之,公眾自然傾向認同政府的政策與立場,並對政府抱有高度的信任,因為他們接觸到的幾乎都是由政府主導的單一敘事,缺乏其他觀點的思辨。

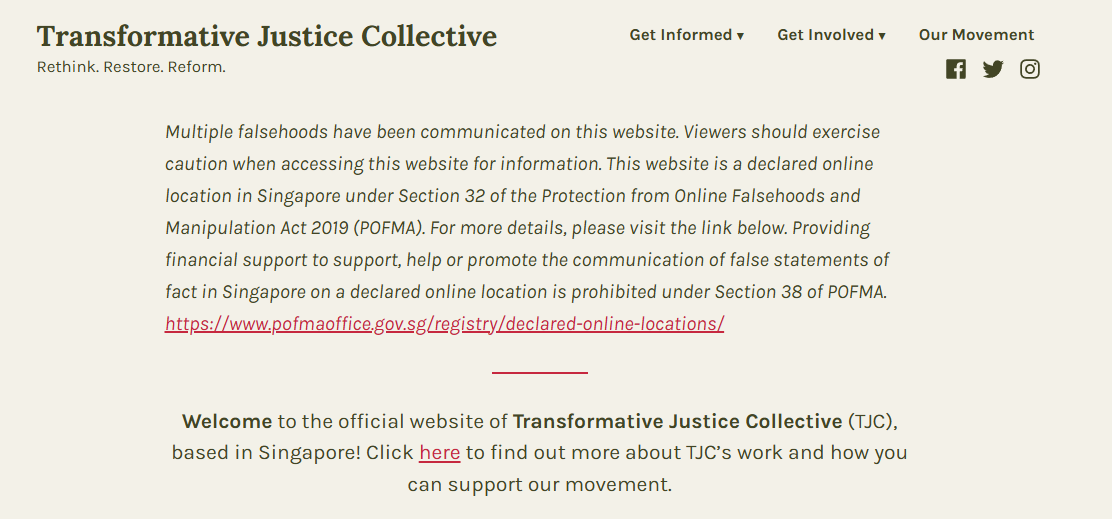

《POFMA》法案下的言論箝制與監控

除了新聞的來源單一外,2019年新加坡政府甚至通過了《防止網絡假信息和網絡操縱法案》(Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act 2019,POFMA),該規定禁止任何人散佈有害新加坡公共安全、總統議員選舉,以及傷害政府、國家機關和法定機構信賴感之言論。Kirsten所待的轉型正義組織(Transformative Justice Collective,下稱TJC)就曾多次被政府發出「糾正指令」(Correction Direction)。政府以該法令作為警告依據,要求TJC必須更正發佈於組織官方網站上和死刑、民主、毒品政策有關的文章。新加坡政府也會要求這些違反POFMA法令的組織,必須自行在組織官方網站上揭露這段話:「該網站已傳播多起假訊息,提醒閱讀者在瀏覽這些網站時應謹慎並進行額外的事實核查」。這段文字為政府提供的公版字樣,我們也確實可以在TJC的官網看到。進一步詢問Kirsten,她說這是政府要求他們放在網頁上的,不放可能會被罰錢。此外,目前TJC至少有三名成員正在遭受調查,未來是否會起訴仍是未知數。

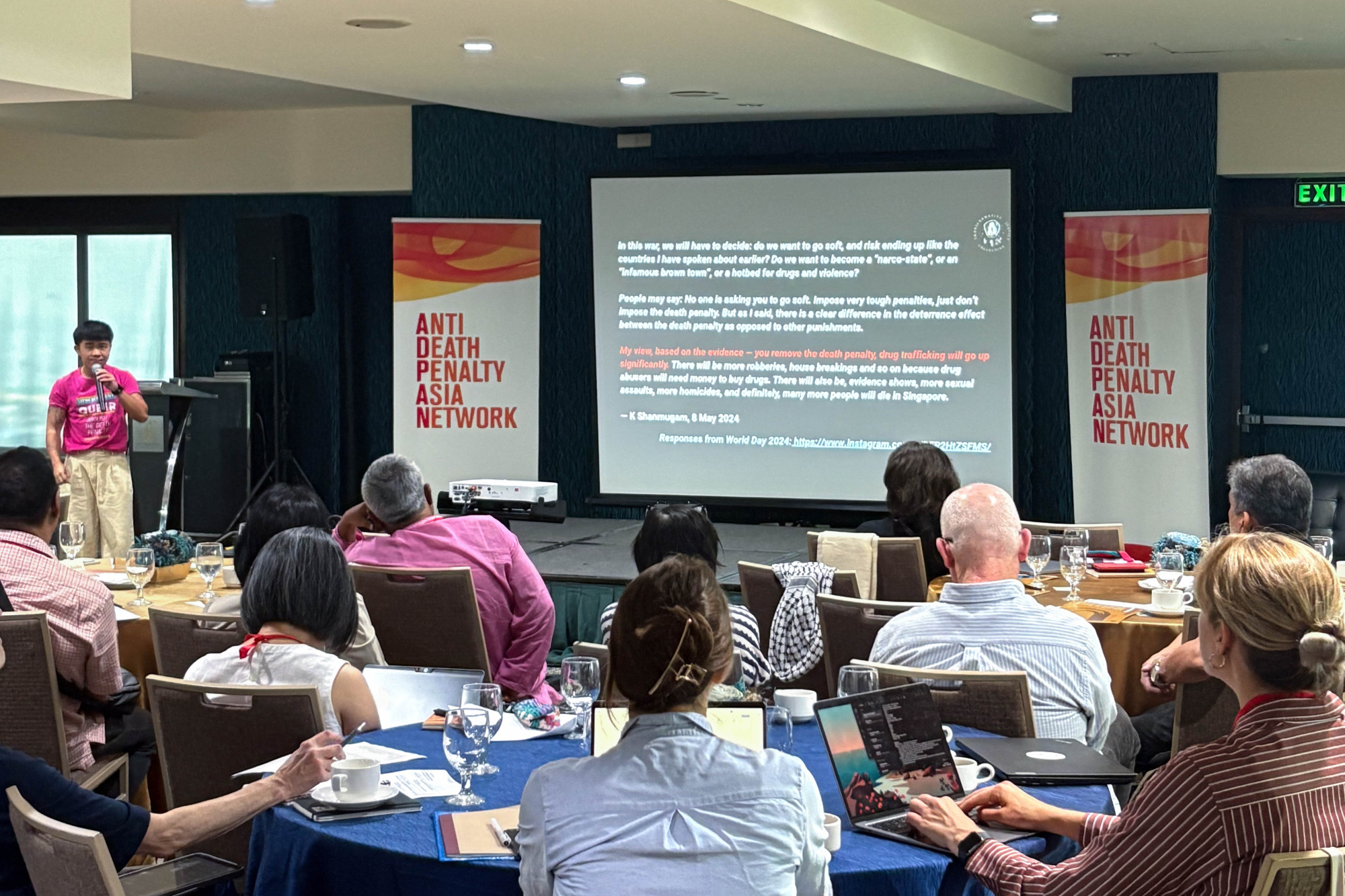

用行動撐出一點點對話的空間

儘管在新加坡要推動社會運動很困難,但這幾年TJC仍努力開創出一些公共對話的空間。近年TJC開啟的「敲門計畫」(door-knocking),逐一登門拜訪新加坡的民眾,傳達毒品政策的迷思。他們傳遞給民眾的內容包含:比起犯罪問題,毒品更應該是醫療問題;數據上並沒有反映出嚴峻的法律能有效降低毒品施用者;以及涉犯毒品案件而遭判死的人全數都是社會中的弱勢者,而並沒有真正處罰到販毒集團的上游和供應鏈等。由於在新加坡,公開集會是違法的,因此以這樣的方式進行除了能規避掉法律上的風險,並且也可以創造更多深入對話的機會。我們訪問到另一位TJC的成員,同時也是這個研究計畫的負責人Elijah Tay。Elijah首先說,計畫的效果滿好的,多數民眾是有「開門」受訪的。此外,有許多儘管一開始是偏向支持死刑的民眾,但在進行深度的討論過後,他們是願意簽署呼籲暫停死刑的請願書。當中有多數的人提到,他們過去雖然支持死刑,但立場並沒有太過強烈,因為他們僅能片面接收政府的資訊,其實對於死刑幾乎是不了解的。因此Elijah也說,政府刻意塑造了新加坡國民都支持死刑的形象,再透過主流媒體不斷重複這樣的觀點。但其實在實際接觸這些民眾後會發現,這中間是有很深層的斷裂。他也提醒,一旦政府剝奪了人民獲取資訊的自由和進行批判思考的主體性,那所謂的民主制度,其實存在著巨大的知識落差(knowledge gap)。

改變正在發生,總要走下去才會知道的

最後我們也問了Kirsten,像她這樣參與運動多年的人權工作者,如何看待自己在新加坡從事的社會運動,以及對於新加坡有沒有機會廢除死刑的看法。Kirsten說,對於她而言,有機會廢死與否,好像都不會影響她做現在想要做的事情。她的目標不會放在一定要走到廢除死刑這一天,而是能夠協助眼前的個案與家屬,做更多「求生」的努力。她也說到:「有時候我們真的是猜不到。有時我們看的時候覺得永遠都不會變,但可能突然間明年就沒有了。所以就不去想了,就是先往下做吧!」而問到Elijah最現實的問題,難道都不害怕遭受政府打壓嗎?他說:「我當然害怕會受到國家的處分,但我選擇在恐懼中繼續行動。因為比起反抗的代價,其實我好像害怕目前難以忍受的生活,以及恐怕失去更多自由的未來。」他也分享到在做倡議行動時、挨家挨戶與民眾對話死刑議題時,那些留下來的很深刻的回饋與感悟。每一次的對話、每一次的宣講,都開啟了新的可能性。這個過程讓他可以清楚看到人們思考上的轉變與覺醒,這些都加深了Elijah的信念,不是無憑無據,改變正在發生。「其實大多數人都不希望國家以他們的名義奪走他人的性命。」Elijah堅定地說 。