電子報

廢死聯盟說的話,是為《廢話》。

在2010年的死刑爭議裡,我們受封為「最邪惡的人權團體」,我們的主張,看起來確實狗吠火車,所以《廢話》也就是「吠話」。知其不可而吠之,汪汪!《廢話電子報》於2012年2月首次發刊,每個月發行的廢話電子報是廢死聯盟實踐與社會溝通的方式之一,我們期許自己用淺白、易懂的文字,透過定期的發刊,持續跟社會對話。

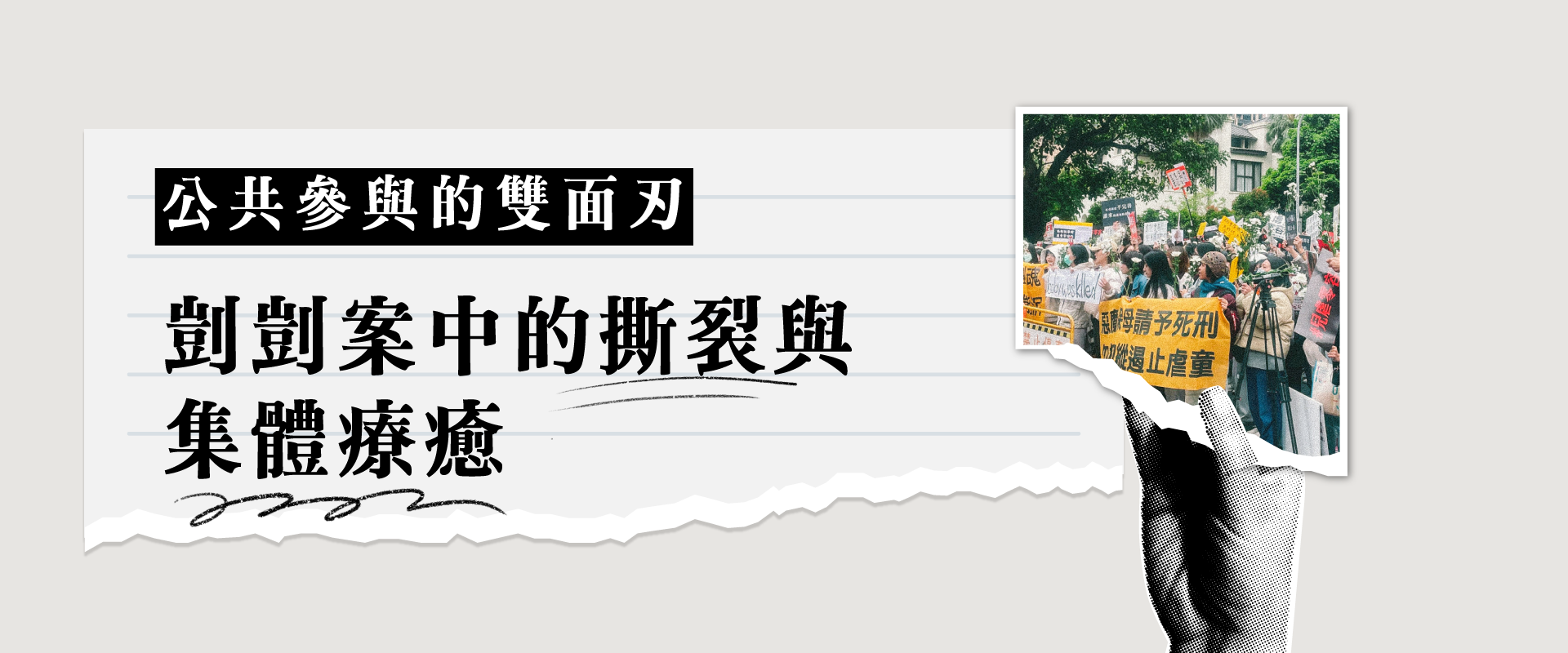

公共參與的雙面刃—剴剴案中的撕裂與集體療癒

文/羅禮涵(廢死聯盟倡議主任)

剴剴案

「剴剴案」發生於2023年12月24日,是一起未滿兩歲的幼童遭保母凌虐致死的案件。在案發後半年,立法院在2024年7月修法三讀通過加重刑法第286條「對於未滿十八歲之人,施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者」(包含致死、致重傷,及意圖營利而犯此罪者)之刑責,於該法條增訂第五項「對於未滿七歲之人,犯前四項之罪者,依各該項之規定加重其刑至二分之一」。這宣示了針對年齡更小的幼童施虐者,將採用更嚴厲的刑罰去處罰施虐行為人。不過,剴剴案的悲劇發生後至今,幼童受虐事件仍持續發生,只因媒體關注不及本案而未為大眾所知。所以,我們不禁要問:「僅加重刑罰是否真有助避免兒虐事件?潛在的加害者會因知道現在兒虐刑度修重而停止施虐?」也許,在加重刑罰的同時,必須更加重視一些具體的政策修定。包含前端對幼童家外安置、照顧制度的整體控管,甚至加強親職教育,例如對照顧者的適任性與條件做出更嚴格規範、對照顧者和兒童身心狀況能有更頻繁且有效的確認等理性修改制度方法,而非僅透過對加害者的懲處,來回應大眾面對悲劇時所感受到的無力與創傷,因為這無助於防免下一次的傷害產生。

國民法官審理:座無虛席的旁聽民眾

本案為國民法官參與審判之案件,經逾一年的協商與準備程序後,台北地方法院在2025年4月底至5月初,開啟為期三週的密集審理程序,並於5月13日宣判。這是國民法官制度上路以來,花費最多時間的審理庭,也是最多民眾搶著要排旁聽的一庭。猶記在最後一次準備程序前夕,有人率先創立了「兒虐零容忍」的LINE群組,很快地湧入許多「入群」的民眾,大家都是關心著本案、關心著剴剴而來,試圖用不同的身分與形式,為這個案件進一份心力。群組中交換了許多的意見與策略,包含對於本案發生的心痛、對於被告刑度的期待、對於未來修法的建議等,其中也發起了多個大大小小的行動,包含集結到法庭旁聽、製作標語,以及後來凱道的「終結兒虐」集會。

群組創辦的隔日,準備程序庭外簇擁著許多的民眾,多數的人想要來了解法庭的進行,想要來關心本案的進度,想要來現場為剴剴做些具體的聲援行動。其中不乏法律系、社會系的學生,或者一些法律工作者。不過也有部分的民眾對於法律程序似乎不太理解,在混亂的人群中,仍不時聽見這些民眾對於法庭程序的疑問,像是:「今天開庭完就會宣判嗎?」,或者喊出「唯一死刑、不得假釋。」這種前後矛盾的論述。當天準備程序結束後,LINE群組開始有成員針對接下來還有連續三週密集審理的事情,策略性地討論這場戰役的「配速」問題,如何讓本案持續有熱度、如何打一場持久戰,以及面對接下來的訴訟期日,成員要如何「排班」,盡可能搶下多數的旁聽席次。

肉搜文化與私刑正義:加害者家屬的承擔與責任?

除了「擠爆法院」以示憤怒外,這群人的怒氣更直指兩位涉案保母的家屬,這種連坐處罰的作法令人擔憂。所謂「禍不及家人」,強調的是面對犯罪事件的理性,避免傷及無辜。然而遺憾地是,多數人仍習慣以「家庭」而非「個人」作為單位,去檢視一件傷害行為中的承擔主體。多年前,《我們與惡的距離》台劇中,刻意描繪了加害者家屬的處境,令人動容,但那份難得的理解隨著面對社會事件的激憤情緒,很快就被遺忘。本案兩位保母的家庭成員(包括未成年子女)很快地被網友「肉搜」出來,姓名、照片、住家、社群帳號等全部被揭露,諷刺地是,在聲援剴剴的同時,卻讓其他也應當受到兒少相關法規保護的對象,陷入社群霸凌和威脅卻只能噤聲的狀態。加害者家屬無疑成了一群「隱形的受害者」,他們並非施虐案件行為人,卻受到辱罵、騷擾、攻擊,甚至死亡威脅,難以維持正常的生活。攻擊加害者家屬的行為除了洩憤,並無法解決任何事情,更無法因此阻止更多兒虐,這些行為不也讓我們成為另一種施暴者?

宣判過後:有史以來刑度最重的兒虐案還是不夠?

本案一審宣判後,兩位保母姊妹因共同故意凌虐兒童,主要負責照顧剴剴的姊姊遭判無期徒刑,另一位則遭判18年有期徒刑。儘管本案適用舊法,依然是有史以來這類虐童案件被判最重的一件。然而,聲援剴剴的民眾仍認為輕判了,期望刑度能夠再修重。其實,從未有研究顯示重刑可以降低暴力犯罪的發生,但加強兒童家外安置或照顧制度確實能避免兒童受虐。很可惜的是,原本可以藉此針對制度如何改善,以防止更多兒童受害進行理性探討,卻被以暴制暴的重判重刑聲浪淹沒,最後,刑度的討論淪為菜市場喊價,有人想回頭擁抱唯一死刑(註:台灣早已沒有唯一死刑),有的則自創「無期徒刑不得假釋」這種不存在於台灣的規定。而針對修法訴求,原本應該出面導正視聽的法務部一開始回應「不予採納」,最後也因為扛不住輿論的壓力,改口稱「研議中」,令人遺憾。

量刑辯論:以虐為樂的犯罪動機?

不難想見虐童類型的犯罪,因為受害的對象是幼童勢必引起群起共憤。尤其透過媒體不斷地在電視新聞、報章雜誌上播送,「惡魔保母」的標籤一次次定型;被指控的虐童手段一種比一種兇殘,真真假假又如何,只要能夠挑起情緒,換得點閱率,所有的指控都得由這對保母概括承受。本應實事求是的法庭,檢察官在量刑辯論時,先指控被告「以虐為樂」的犯罪動機,再透過「給他應有的公道,是我們最後能為剴剴做的事」、「當小朋友受虐待時,我們不知道。但現在,我們都知道了、國民法官也都知道了,就請勇敢判下去。」這種情緒勒索式的呼喊,最後無須提出佐證就直指鄭捷的重判具有預防犯罪的效果。而從判決的結果回推來看,這樣量刑辯論策略,顯然能夠贏得目光、深得人心,但卻失去法律最重視的理性判斷。最後兩位被告的刑度,與檢察官於量刑辯論上求處的刑度完全一致。

本案其中一位被告的辯護人多次強調,犯罪動機的來源不應單看兩保母之間的對話紀錄,真正的動機可能是惡性循環下的結果。24小時的幼兒照顧對許多家庭照顧者都可能是沉重的負擔,對保母又何嘗不是?被告在照顧剴剴上苦無好的方法,最後行為錯誤、情緒失控,加以惡劣對待,以致一條無辜生命的殞落。辯護人也提到,被告曾經被先生以其名義借款欠債百萬,因此儘管曾想過將這個自己能力上照顧不來的孩子交還給社福機構,卻也因為自身對於金錢的焦慮而作罷。選擇自己帶、再努力看看,但仍舊未見起色,最終在長期睡眠不足、精神緊繃、身心交瘁下鑄成大錯。被告應該為其行為負責、承擔刑責,但檢察官所謂「以虐為樂」顯然是一個去脈絡的說法,而遺憾的是,這個說法最後也被國民法官法庭採用,出現於判決書中。這樣的說法僅能挑動情緒,卻無助還原事實與看見當事人的真實處境,當然也就無助於接住下一個需要幫助的保母、保護到潛在可能遭受傷害的孩童。

漣漪效應:集體社會的傷害與修復

這是一個帶來創傷的案件。除了當事人剴剴本身受虐後失去生命、剴剴的親人深感悲痛,整個社會也一同經歷了受創的過程,某種意義上,大家都是這起案件中的集體受害者。這樣的受害情緒,可能來自對弱勢受害事件的義憤,可能源自為人父母的共感,亦可能因對社會安全感的崩解而產生失望與憤怒。當無力感湧現,人們往往需要一種掌控感來作為心理補償,而此案中,保母—被告成為了創傷與集體情緒的出口。

相較之下,政府的責任與疏失常因科層體系層層分散,變得模糊難以具體歸責於某一「個人」的行為,因此將怒火指向具體而可見的被告,顯得相對容易。被推上公開法庭的被告,有名有姓,有明確的犯罪事實,成為眾矢之的。此時「落水狗再打幾下」似乎毫不費力。但暴力真能止暴?集體的傷痛是否真能藉由這樣的發洩獲得療癒?受傷的情緒當然需要被理解與照顧,然而,承認憤怒與悲傷,不等於必須實踐報復。

或許,暫時停止接收過度資訊,轉換情境、讓情緒穩定後再持續關注,包括保母的工作壓力與專業支持、兒福機構訪視的疏失、政府對收出養媒合服務的監督等多元面向。真正的改革不可能一蹴可幾,需時間、資源,更需有意識、有行動力的人共同投入。我們的社會習慣尋求快速解方,但真正能夠治本的改革,本就不是一蹴而就之事。

追殺過了頭:「對不起、我錯了」的價值在哪裡?

從心理學的觀點來看,真誠道歉與認錯,其實需要具備一定的心理條件與能力。人何時會願意道歉?何時反省與改變才會產生?往往需要一個心理空間,能讓犯錯的人感受到尊重、被看見與被支持,而非被全然否定或妖魔化。唯有如此,個人才有餘裕回頭檢視自身行為,理解錯誤與傷害的根源與嚴重性。

這同時考驗著我們的社會,是否能提供這樣的「心理安全感」,讓犯錯者有機會進行深層、有意義的自我反省。反之,若外界充斥強烈的指責與羞辱,甚至誇大化犯罪事實,當事人便容易陷入高壓與羞辱之中,產生委屈、防衛甚至抗拒心理,進而削弱反省與悔悟的可能性。

群眾的情緒性反應,其實也反映了集體受害情緒尚未找到出口,彷彿必須透過某種具體行動,來緩解對「安全社會」幻滅的失落。然而,在隨波逐流的情緒浪潮中,或許我們也該停下來思考:我們真正追求的是什麼?畢竟,流於形式的「對不起、我錯了」未必能真正滿足公眾期待。

本案目前僅完成一審,後續法律程序尚未終結;公民社會所經歷的集體創傷,亦仍然在進行中。在這樣的悲憤之中,我們該如何面對自身的受傷、恐懼與憤怒?如何照顧自己,也接住彼此?如何守住公共理性的界線,並持續發揮理性影響力,為更安全的社會而行動?這些問題或許難以即時得到答案,但持續思索、持續前行,也許正是我們在這場集體傷痛中,尋求意義與公義的最佳途徑。