電子報

廢死聯盟說的話,是為《廢話》。

在2010年的死刑爭議裡,我們受封為「最邪惡的人權團體」,我們的主張,看起來確實狗吠火車,所以《廢話》也就是「吠話」。知其不可而吠之,汪汪!《廢話電子報》於2012年2月首次發刊,每個月發行的廢話電子報是廢死聯盟實踐與社會溝通的方式之一,我們期許自己用淺白、易懂的文字,透過定期的發刊,持續跟社會對話。

菲律賓的廢死路:正義不用透過執行死刑來實現

文/羅禮涵(廢死聯盟倡議主任)

廢除、恢復,到再一次廢除死刑

菲律賓是亞洲少數沒有死刑的國家。在1987年,當時新任總統柯拉蓉·艾奎諾(Corazon Aquino)上台,她主打推翻過去的獨裁,並創立新的民主政治。儘管菲律賓是政教分離的國家,但實際上天主教會仍在菲律賓的社會中具有強烈的影響力。經過天主教會與人權運動者多年的倡議,當年新政府上任後頒佈新的憲法,並將死刑設有極高的門檻,形同廢除死刑。然而這樣的廢死光景僅僅維持不到五年多。1993年,菲律賓因治安惡化、犯罪率上升,政府抵不過民意要求而恢復死刑。一直到2000年,時任總統總統艾斯特拉達(Joseph Estrada)才又宣佈暫停執行死刑,並在2006年由當時的總統艾若育(Gloria Macapagal Arroyo)宣佈將廢除死刑法制化,死刑才又根本地從法律中被廢除。此後,所有的死刑犯改為終身監禁不得假釋,但保留總統特赦的制度。菲律賓隨後在2007年簽署《公民與政治權利國際公約》當中旨在要求締約國廢除死刑的第二任擇議定書(Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights),確定了不走回頭路的決心。

「法內」廢死,「法外」處決?

除了於2006年重新廢除死刑、2007年簽署第二任擇議定書。菲律賓從2007年開始,在聯合國每三年一次的「暫停執行死刑決議案」(moratorium on the use of the death penalty)菲律賓皆投下了贊成票,展現對國際人權標準的立場。此舉在多數國家仍保有死刑的亞洲地區來說,具有極高的象徵意義。然而,前總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)的法外處決(extrajudicial killings, EJKs),卻又讓菲律賓在人權議題上,面臨到另外一個困境與深淵。

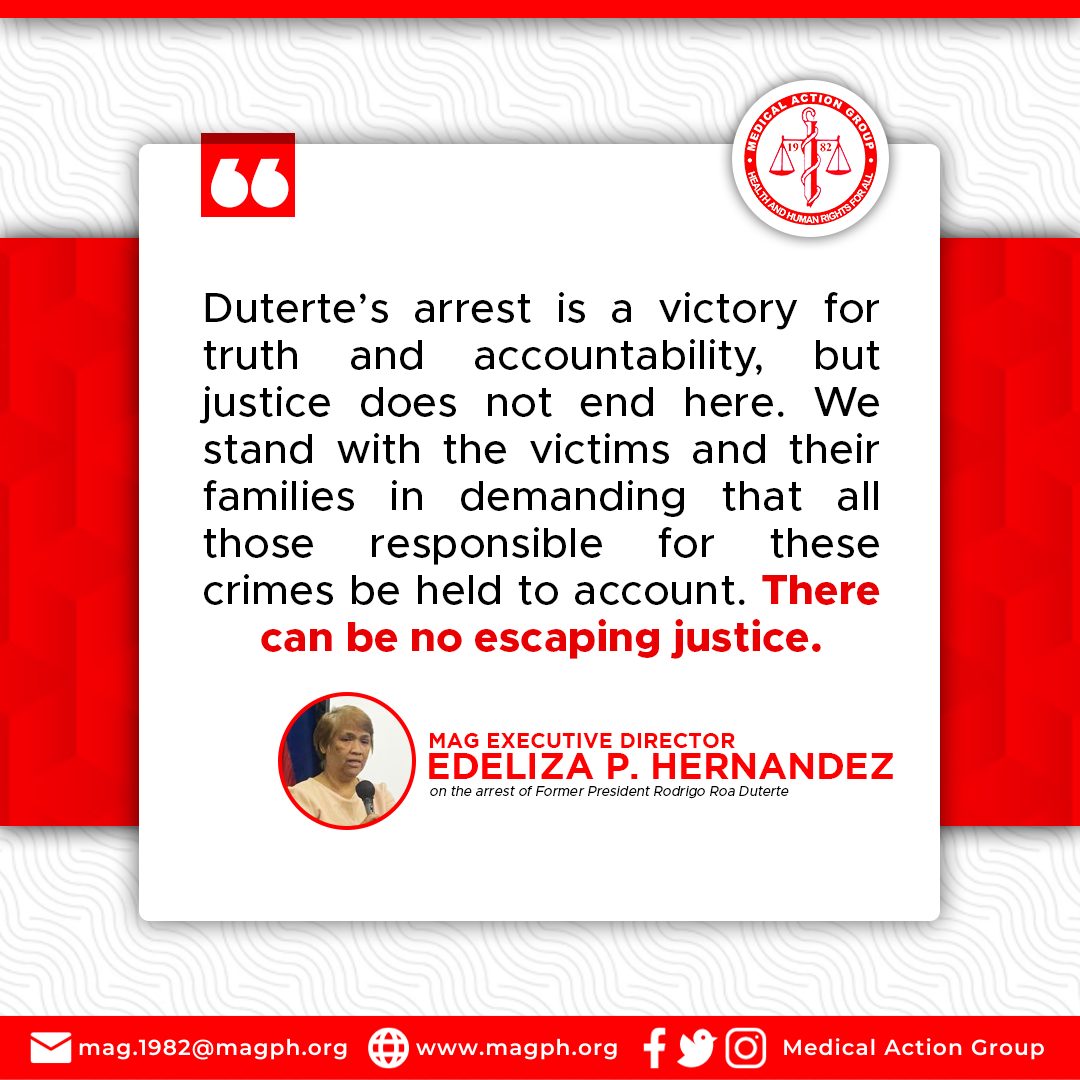

杜特蒂執政的2016年到2022年,因為所謂「對毒品宣戰」(Drug War)導致了6,252人的身亡。而這僅為官方公佈的數字,人權組織估計的實際死亡人數恐落在1.2萬至3萬人之間。菲律賓當地的人權團體Medical Action Group(下稱MAG)多次強調,政府應將毒品使用視為公共和衛生的議題,而非僅僅是犯罪問題。此外,以打擊毒品為名,結合地方黑道對異議人士或人權工作者進行「法外處決」無疑是嚴重侵犯人權,此舉非但無法改善菲律賓的毒品狀況,更是破壞了司法的正當程序。MAG長期致力於為遭受人權侵犯的受害者提供醫療服務。他們也試圖透過不同的倡議手段,讓大眾理解毒品戰爭下結構性的國家暴力,希望能促進社會上的醫療公正。從杜特蒂蠻橫的毒品戰爭以來,MAG協助許多遭遇法外處決的受害者家屬,提供心理諮商與輔導;也協助遭法外處決的生還者在面對國家暴力所造成的長期創傷時,給予專業的照護與支持系統。他們也與其他在地的人權團體合作,積極尋求國際上的支援與認同,共同譴責毒品戰爭對菲律賓所生的人權的侵害。2025年3月11日,杜特蒂被國際刑事法院指控犯下危害人類罪而遭逮捕,MAG也隨即發出聲明表示:「杜特蒂被逮捕是對真相與問責的勝利,但正義不會止步於此。我們與所有受害者及其家屬站在一起,要求所有涉案者都必須被追究責任。沒有人能逃避正義的制裁。」

新聞遭噤聲、人權遭標籤的那些年

儘管杜特蒂的法外處決在菲律賓造成大規模的人權迫害,但他在菲律賓仍有不少支持者與追隨者。這次我們也訪問到亞洲反死刑網絡(Anti-Death Penalty Asia Network,下稱ADPAN)的執行委員,也是菲律賓人權委員會的前委員Karen Gomez Dumpit,和我們分享她的觀察。Karen說,杜特蒂執政期間,擅長操控媒體敘事和輿論風向,甚至僱用大量網軍設計內容、投放廣告,強化「政府的法外處決可以有效解決治安問題」等錯誤論述。此外,他也對人權工作者、獨立記者大肆進行抹黑、打壓,貼上他們是恐怖分子、製造假新聞、破壞社會秩序等標籤。在菲律賓的語境下,紅色標籤(Red-tagging)一詞,指的是「叛亂組織、恐怖分子,與共產黨勾結」。而這些被杜特蒂視為眼中釘而遭貼上「紅色標籤」的人權工作者或記者,便會面臨更高風險的處境,像是無端遭到謀殺或失蹤、遇到警方及軍方的突襲與逮捕,或者個人的社群媒體帳號湧來許多騷擾和攻擊等。菲律賓新聞網站Rappler因為密集追蹤毒品戰爭,大量報導法外處決的新聞,遭杜特蒂公開造謠他們是美國中央情報局出資的新聞媒體。隨之而來的是,Rappler面臨公司登記證照遭撤銷、Rappler創辦人Maria Ressa更因網路誹謗罪遭捕。這無非都是杜特蒂的政治報復,讓獨立媒體與人權團體在菲律賓的生存空間壓縮至極其狹窄。Karen說,那是菲律賓的社會運動和新聞自由最黑暗的幾年。2022年,菲律賓的現任總統小馬可仕(Ferdinand Romualdez Marcos Jr.)上任後,他公開主張日後將以「公共衛生導向」來處理菲律賓毒品問題。這無疑一個更為進步與人權導向的政策方向,然而法外處決的情形相比杜特蒂執政時期,只能說得到了緩和,但並沒有完全的消失。政治體系內部的暴力執法文化並沒有徹底被根除。

待情緒退場,七成民眾其實不需要死刑

談到菲律賓這樣一個已經廢除死刑,但政府卻默許法外處決的存在,加上菲律賓有80%的人信仰天主教。在這樣一個複雜的脈絡下,我們也好奇那菲律賓普遍的人們是怎麼看待與理解有關生命、正義,與死刑相關的議題。Karen首先說明,菲律賓在廢除死刑後,最重的刑罰便是終身監禁,司法部轄下的赦免與假釋委員會(Board of Pardons and Parole)負責決定是否允許假釋。而要能夠申請假釋,也需要服刑至少30到40年,經由重重的審核才可以有機會出來。此外另一項途徑則是總統赦免。總統有權提出赦免或減刑,但也需經假釋及赦免審查委員會審核通過。如此一來,我們可以確保有一定的時間讓犯罪者反省過錯,又能保有每個人擁有第二次機會(second chance)。近年來,許多國內外的學者與菲律賓的人權團體針對死刑制度與替代刑罰進行了多項實證研究。數據指出,只要提供完善的替代方案做選擇,有近七成的菲律賓人並不會選擇要有死刑這個刑罰制度。而Karen也提醒,這樣的討論必須區分出,究竟是直覺性的情緒反應,或者是基於事實的理性判斷?特別是在高度關注的刑事案件中,大眾的情緒反應往往不利於理性的政策辯論。

我們可以不用透過執行死刑來實現正義

此外,Karen也和我們分享,在天主教的教義中,只有上帝有權力可以決定人的生死。因此無論是在「法內」的死刑,或者「法外」的處決,都是與教義相違背的。Karen也引述甘地的話,認為一旦崇尚以牙還牙、以眼還眼的法律,最後會讓全世界都斷牙、全世界都失明。不能說菲律賓的社會與文化中完全沒有報復的思維,可是最後要的應該是正義,而這不一定等同於生命的剝奪。「杜特蒂正在接受國際刑事法院的審判,今年九月將舉行審理的聽證會。他不會被判死刑,而那也不是我們希望的。我想這是一個我們能展示的最好的例子。」Karen說。她也分享,接下來她將與MAG一起與法外處決受害者家屬聚會,一起討論他們的需求,可能是真相、是賠償、是修復、或是輔導與諮商。

「There could be justice without executions.(正義不用透過執行死刑來實現)」——Karen Gomez Dumpit

看著Karen堅定地對我們說著。相信這不是一個空有理想的話,而是有一群人很努力的在實踐著。