《我們與惡的距離》經典回顧

2019年4月,台劇《我們與惡的距離》熱播,內容探討多起台灣社會共同經歷過的社會案件。劇中細膩地刻畫了不同立場的人物、心境,特別是加害者家屬的面貌呈現,引起社會一陣熱烈討論與反思。

廢死聯盟挑了劇中十句經典台詞,透過圖文呈現,希望能帶來更多思考、對話的可能,期待《與惡》掀起的效應不因時間而淡去。

繪圖/Mido筑 文字整理/台灣廢除死刑推動聯盟

圖文歡迎分享轉載,敬請註明來源出處

大部分人或許認為犯罪發生之後,只要把加害者判刑、執行刑罰,事情就結束了,也算給了被害人及家屬一個「交代」。然而,對被害人及家屬而言,人生已經因為犯罪的發生而產生變化。傷害已經造成、逝者無法生還,痛苦、身心創傷、家庭破碎,不會因司法程序結束而雲淡風輕。

漫長的療傷復原過程,除了經濟上的支持,被害人更需要的是「陪伴」;他們需要繼續面對未來、面對生活與工作,照顧自己與身邊的人,而這些需求,不是司法制度能提供的。

對於加害者,判刑確定只是司法程序告一個段落,接著就要面對刑罰,為自己的行為付出代價。

比較少被看到的「受害者」,還有加害者的家屬。他們往往是無辜的一方,沒有作惡,卻必須與加害者一起背負社會指責以及內心的道德譴責。

對於整體社會而言,重大犯罪同樣造成嚴重的撕裂和集體傷害。政府機關與各界應共同面對已發生的不幸,並致力於犯罪預防,保障大眾的安全。

延伸閱讀

隱形的吶喊:犯罪被害人心內話

【誰來保護被害人家屬】等待傷口癒合時

無癒之傷:北捷殺人案的對話邊界

看見被害人 Shine a Light on Victims

2020年的台灣總統大選在即,我們仍看到許多政治人物以執行死刑作為政見及承諾。事實上,許多數據已顯示:死刑根本不足以遏止犯罪。

建構完整的社會安全網很花費力氣、做好完善的社會福利很不容易、著手改善監獄和矯正機關的改革很耗心力,相形之下,開槍便宜、快速多了。

如果我們同意殺人是不對的,那政府為何可以殺人?是誰給予國家剝奪罪犯生命權的權力?

面對廢除死刑的聲音,社會大眾必然會問:死刑廢除了以後怎麼辦?配套措施是什麼?這時候,國家責無旁貸、無法迴避,必須著手檢討司法與刑事政策相關工作,諸如獄政管理、被害人保護制度、司法判決程序、犯罪預防等層面,這些本來就應該是政府需要通盤考慮及規劃的工作,光是執行死刑無法撫慰被害人或保障社會安全。

我們認為,那些只會說要執行死刑的參選人,才是最不負責任、最想便宜行事的政客。除了殺人,國家還有太多可以做也必須做的事。

延伸閱讀

死刑,並不安全(二):國家殺人,憑什麼?

死刑無法遏止犯罪

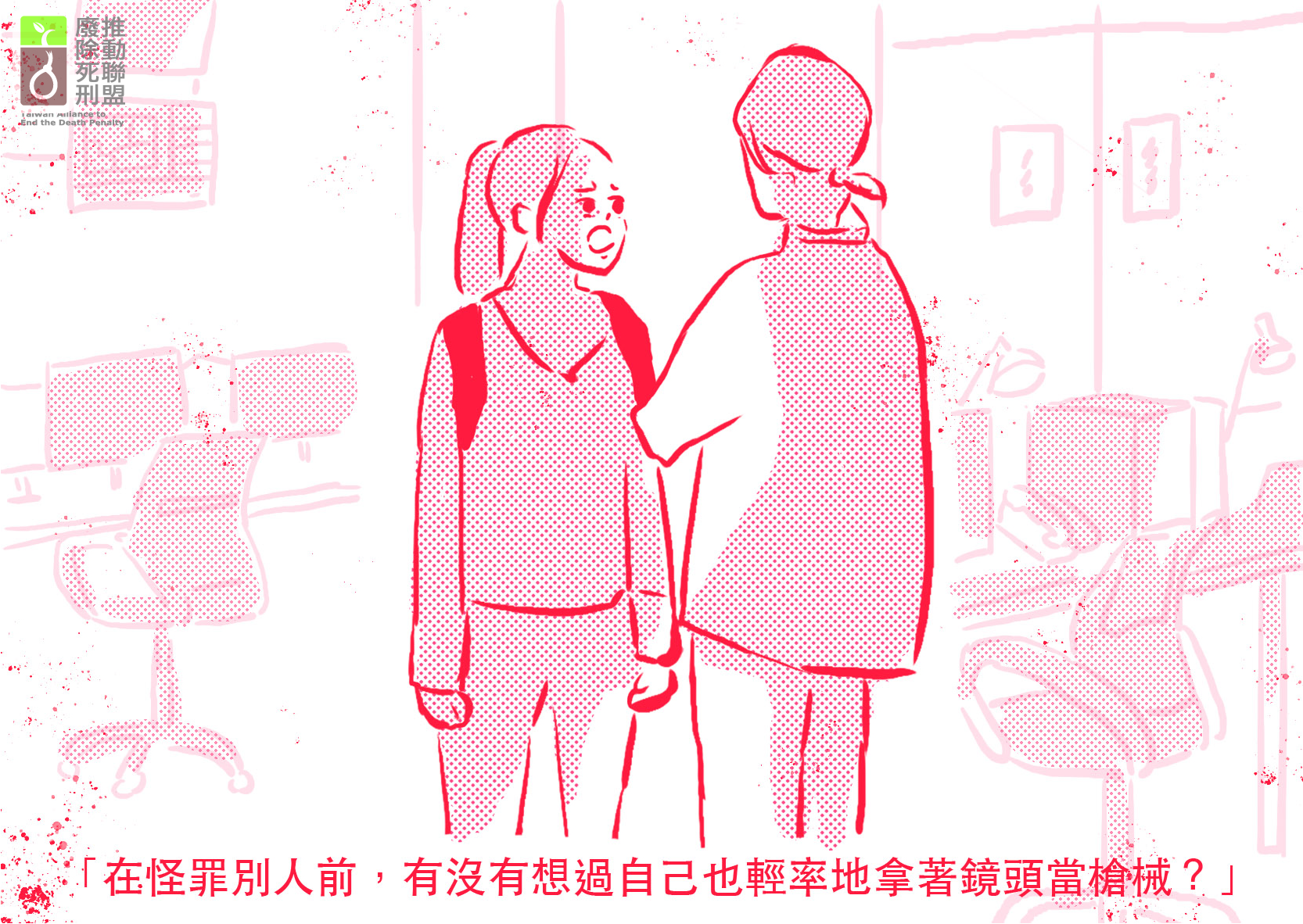

現今台灣的媒體生態,新聞求快、求即時,相較之下,求證顯得不那麼重要。

媒體當然不會直接殺人,但新聞報導造成的輿論壓力或錯誤形象,卻可能造成「媒體審判」的效果,讓無辜的人彷彿已經被定罪判刑,終究導致悲劇。

2008年日本秋葉原街頭隨機殺人事件,造成嚴重傷亡,震驚當時的日本社會。而兇手加藤智大的家人,最終受不了媒體的追蹤和社會異樣的眼光,在事發後的6年,加藤智大的弟弟選擇結束自己的生命、母親因罪惡感崩潰住院、原本在銀行工作的父親也離職隱居。加害者的家屬儼然成為了這起秋葉原殺人事件中,另一個被毀掉的家庭。

如何改善這樣的生態?除了媒體應該承擔的責任,每個人都可以從自身做起。我們應在接收、傳播訊息時,多做一步查核確認,避免在不自覺中成為「幫兇共犯」。

延伸閱讀

我們與惡的距離 媒體殺人?

我們與惡的距離 觀眾只有「七歲智商」?

我們需要更多更好的言論 不能只靠媒體自律

在一樁傷害案件中,除了判刑的結果、賠償金的金額之外,當事件經過一段時間之後,解答被害者家屬心中一直以來的疑問和不解,是修復與重建的重要歷程。

「修復式司法」或稱「修復式正義」在許多國家已行之有年,它的核心概念並非道歉、原諒甚至減刑。修復式司法旨在提供一個「對話」的機會,讓犯罪事件中的當事人們(例如被害、加害雙方當事人及親友)有機會向彼此表達感受,修復犯罪所造成的傷害,一起尋求彌補的方式。

修復式司法須由受過專業訓練的「修復促進者」進行,促進者除了須對心理諮商、法律、犯罪等專業知識有認識之外,過程中還須要保持中立平衡,才能適切帶領整個修復過程。可惜的是,我國現今對於修復式司法促進者的培訓、司法系統中相關人員對修復式司法的認知,都仍待建構加強,尚未完備。

即使進入修復式司法的程序,只要有任何一位當事人感到不自在、不舒服,就隨時可以喊停。唯有雙方都有意願,抱持開放、理解的態度,並接納傷痛、恐懼、驚愕、猜忌、仇恨等各種情緒,被害的一方才能獲得寬慰、獲得面對未來生活的力量,加害人和其家屬的道歉才更具意義。

法務部自2010年開始,即陸續試行修復式司法。2018年的刑事訴訟法修正草案中,加入了檢察官得轉介進行修復式司法之相關規定,這項修正案在2019年通過。未來,當案件在偵查和審理的過程中,檢察官與法院得依被告及被害人之聲請,轉介適當單位進行修復。

我們期待在修復式司法正式入法後,能在刑罰、矯正以外,再為修補社會整體增添一條新的路。

延伸閱讀

【刑罰治不了的痛】修復式司法無關原諒 用對話診療受害者心傷

小燈泡父母:在悲慟中思辨,想走出一條「修復式司法」的道路

我們的社會好像總是很習慣對於弱者苛刻。可是,對於弱者的協助照顧,不應該是我們社會的共同價值嗎?更何況每個人都有需要被支持的時候,或許哪一天,我們也有可能成為弱者。

人們總以為精神障礙者是社會安全潛在的隱憂,然而事實卻相反。精神障礙者往往因為較不懂得自我保護,通常更容易成為被害者;而會出現攻擊行為的精神疾病患者更是少數,比例相當小。只是,在這個習於標籤化所有事物的社會,只要一有精神障礙者涉案,就很容易被特別標記出來。

當我們討論精神疾病與犯罪之間的關聯時,更該被檢視與思考的不是疾病本身,而是國家究竟花多少力氣資源在預防犯罪上?我們的社會可以多做一些什麼,支撐精神障礙者和他們的照顧者、阻止憾事發生?

當我們共同建構的環境,是對於「異者」有更多一些理解、友善,甚至包容、互相支持,生活在其中的你我才能更安全。

延伸閱讀

那一天,我們都受傷了

我們與「他者」的距離:透視死刑辯護與精障被告 活動心得筆記

撕下標籤,才能阻止暴力

2019年4月,台南地方法院的一則殺人案件判決中,法官引用了這句經典台詞。

在審理後的註記中,法官寫道:「就被告及其家屬而言,被告之父母於本院歷次開庭時,亦均出席旁聽,而被告口中之慈母更數次於旁聽席有眼眶紅潤,擦拭眼角之舉動,無疑呼應邇來知名電視劇《我們與惡的距離》中所提及『全天下沒有一個爸爸媽媽要花20年去養一個殺人犯』一般,被告於本案犯下如此滔天之罪,剝奪他人生命,本院深切期盼年紀尚輕之被告能透過審理及將來處遇的過程加以深自檢討,倘有復歸社會的一日,再為對社會有益之事,而彌補其對告訴人及原生家庭,乃至於社會所造成之傷害及恐懼,附此敘明。」

戲劇之外,法庭之上,真實呈現的加害者心聲,這次被法官看見,並寫進判決裡了。

加害者家屬的心情,很難被接受與看見。這句話伴隨的情緒是複雜且痛苦的,悲傷、歉疚及許多的不明白糾結在心頭。

家屬可能不知道怎麼面對這件事情,因為從來沒有人會想過,自己身邊的親人會犯下這樣的錯,沒有人對這種事情「會有準備」。對加害者的家人來說,那是需要時間去接受的,他們也受到傷害、需要被照顧,他們也是受害人。正因為經歷著這麼衝擊、無從準備,也無法想像的事件,加害者家屬的心境是複雜的。

劇中,對於兇嫌李曉明的媽媽而言,直到電影院槍響的那一刻前,她的兒子依然是她心目中那個單純的小孩,這是沒有一絲疑問的。

《我的孩子是兇手:一個母親的自白》一書的作者蘇.克萊伯德是加害者家屬,她是1999年美國科倫拜校園槍擊事件兇手的母親。她說,之所以忍著悲痛寫這本書,不是為了替兒子脫罪,而是希望能爬梳整起事件的始末,也試著去找出兒子這麼做可能的原因。然而,儘管做了這些努力,再怎麼細膩地釐清、找尋哪個環節出了差錯,作者還是始終無法面對自己「教出」一個隨機殺人犯這個事實。

暴力犯罪是個人、家庭與社會聯手造出的結果,校園霸凌、心理疾病、親職失能、經濟困境、人際挫敗到媒體亂象,每個因素都可能促成慘案的發生。沒有一滴雨會認為是自己造成了洪災,惡的世界就是這樣一點一滴促成的,殺人犯的誕生又何嘗不是如此?這是整個社會必須集體承擔的。

延伸閱讀

臺灣臺南地方法院107年度重訴字第11號被告陳夆典殺人等案件新聞稿

《我的孩子是兇手》:不曾結束的科倫拜校園大屠殺

槍斃一個人,就消滅罪惡了嗎?台灣正在重演日本的悲劇...

【你怎麼不想想】隨機殺人 我們可以少關心一點

寫實的是戲劇,現實的是人生。這是真實發生在我們社會的荒謬現象:法務部要執行死刑,被告的家屬或律師都不會事先知道。

這樣的程序合乎常理嗎?

90年代初期的台灣,執行死刑通常是在死刑定讞後極短的時間內就完成,這段時間只有7至10天。沒有通知家屬或律師,沒有任何準備時間,沒有人知道自己的家人/當事人什麼時候死的。執行前,獄方會找一個狀況比較穩定的受刑人擔任「陪死人」,陪伴死刑犯生命的最後一段時間。死刑冤獄平反者蘇建和說,他在冤獄的11年中,就陪過53個人走向死亡。倉促草率的執法,缺乏其他救濟的機會,我們不知道有多少人到了生命的最後一刻仍在喊冤。

根據《公民及政治權利國際公約》第七條規定:「任何人不得施以酷刑,或予以殘忍、不人道或侮辱之處遇或懲罰。」姑且不論死刑本身已構成本條所定義的酷刑,以國際人權標準論,也應認為基於人道考慮,執行死刑前須事先通知家屬或律師。然而,從過去到近期,不論是2016年的鄭捷,或2018年的李宏基,法務部執行死刑時仍然「保密」,不會事先通知家屬及律師,但媒體卻總是能夠事先知道。

法務部從來都主張執行死刑的正當性和必要性,也認為每個簽下執行令的案件,都已經過慎重且嚴謹的考量。既如此,應該經得起外界檢視,何須偷偷摸摸,在無人知曉的情況執行?何須違反人權準則,剝奪一個人應有的權利與尊嚴?

延伸閱讀:

莫為政治算計,背棄程序正義:廢除死刑推動聯盟針對鄭捷死刑執行新聞稿

死刑執行的「程序正義」

繞著死刑走一圈

李大芝是加害者的妹妹。戲劇中,她可以對著眾人喊出這句質問,現實生活中的加害者家屬呢?他們沒有辦法。

大部分加害者家屬背負著家人犯案的層層愧咎,每天與苦痛如影隨形,還要面對社會大眾的指責。對他們而言,真正的和解與放下是一種奢求。

如果將犯罪的產生完全歸咎於加害者的家庭因素,這般究責並不見得能對犯罪的原因、案件的釐清有更好的幫助,反而只會導致更多無辜的人受到牽連和傷害。

加害者家屬也是一種被害人,他們因為家人犯罪受到牽連和污名,他們也受到傷害、生活遭受劇變、往往求助無門,甚至必須隱姓埋名、搬離原住所,他們是難以見容於社會的「隱形」被害人。

延伸閱讀

無止盡的愧咎、牽連與補償——訪某死刑定讞者之雙親

犯罪:從來就沒有特效藥

也是「被害人」

被害者家屬的樣貌有很多種,不能把他們視為面目模糊、只有單一需要的一群人。

有被害者家屬告訴廢死聯盟:「如果你問被害者家屬最需要什麼?我想有一點一定是共同的――我們都希望這樣的事情不要再發生,絕對不要。不要再有任何人、任何一個家庭,再經歷這樣的痛苦。」

於是,在刑責及賠償金額之外,有些被害人家屬,如劇中的劉昭國一般,更希望釐清事情為什麼會發生,是哪個環節出了錯?能彌補嗎?怎麼修補?如何能夠避免悲劇再次重演?

台灣近年來發生了多起駭人聽聞的殺人案,這些事件除了挑起人民的恐慌不安,更讓人對社會安全感到岌岌可危。

隨機殺人事件是一種難以在邏輯上做出加害者和被害者之間連結的犯罪,這類事件的發生,有其生理、心理與社會之因素,因此,防治這類型的犯罪必須是多層次、跨領域的多管齊下。

有學者指出,隨機殺人事件背後的因素非常複雜。失常的心理狀態,也並非完全是個人的人格違常或者精神疾病所致。諸如失業、家庭人際關係挫敗、學業和感情不順遂等各種因素累積,都會造成心理狀態的失衡。

隨機殺人犯罪的加害者通常屬於「社會挫敗型」,如果整個社會對待失敗、受挫者有更多一點友善,就有很大的機會可以減少隨機殺人再次發生。

日本在2013年發表了無差別殺傷事件相關研究,針對2000年以來,日本社會發生的52起無差別殺人案件展開研究調查,並試圖提出相對應的預防措施。結果顯示,防止孤立、使人民參與社會活動等,都有助於防止無差別殺人事件的發生。

延伸閱讀

預防隨機殺人的手段與代價

大家都知道預防勝於治療,但台灣對本土無差別殺人研究幾乎是零:隨機殺人的犯罪心理學觀察

然後他就死掉了

無差別殺傷事件相關研究~第八章「總結」之摘譯

沒有人想要成為精神病患者。

精神疾病遭受汙名、異樣眼光、排拒的情況,在我們的社會屢見不鮮,主要因素恐怕是源自於對「差異」、「他者」的排斥,以及對疾病本身的不認識和誤解。不論是劇中,或拉回現實社會,幾樁因精神病患造成社會案件,往往加深許多人對精神病患的恐懼,亦認定有相當程度的社會危險性。

而從醫學的觀點來說,值得我們注意的是,此種危險性涉及自殺或自傷的比例甚高,為一般人口自傷、自殺的100倍以上;然而涉及傷人或殺人的比例則極低,為一般人口的1/30以下。即使是最危險的精神患者暴力發生率只有萬分之五,遠低於一般人一生中發生言語暴力或肢體衝突的機率。

為什麼是我?精神疾病的不可抗拒性令人感到無奈,每個人都不會想要,也可能不曾想像過這種剝奪生活能力的疾病發生在自己身上。可是如果有一天,當自己或親人真的成為病患,你希望生活在什麼樣的社會環境中?獲得什麼樣的對待?

唯有社會群體中的每個人,共同努力創建一個盡可能友善的環境,練習去理解、適當對待與自己不同的人,社會整體壓力才會減輕,所有人得以共好。因為無論何等差異,我們仍然同樣是「人」。

延伸閱讀

探索大腦的會談地圖

思覺失調症是什麼?親友或自己得病怎麼辦?醫師完整說明

背離親緣

心生活協會——精神衛生統計資料