電子報

廢死聯盟說的話,是為《廢話》。

在2010年的死刑爭議裡,我們受封為「最邪惡的人權團體」,我們的主張,看起來確實狗吠火車,所以《廢話》也就是「吠話」。知其不可而吠之,汪汪!《廢話電子報》於2012年2月首次發刊,每個月發行的廢話電子報是廢死聯盟實踐與社會溝通的方式之一,我們期許自己用淺白、易懂的文字,透過定期的發刊,持續跟社會對話。

學者與記者——兩種文字工作者走進影像的跨域實驗

文/羅禮涵(台灣廢除死刑推動聯盟倡議主任)

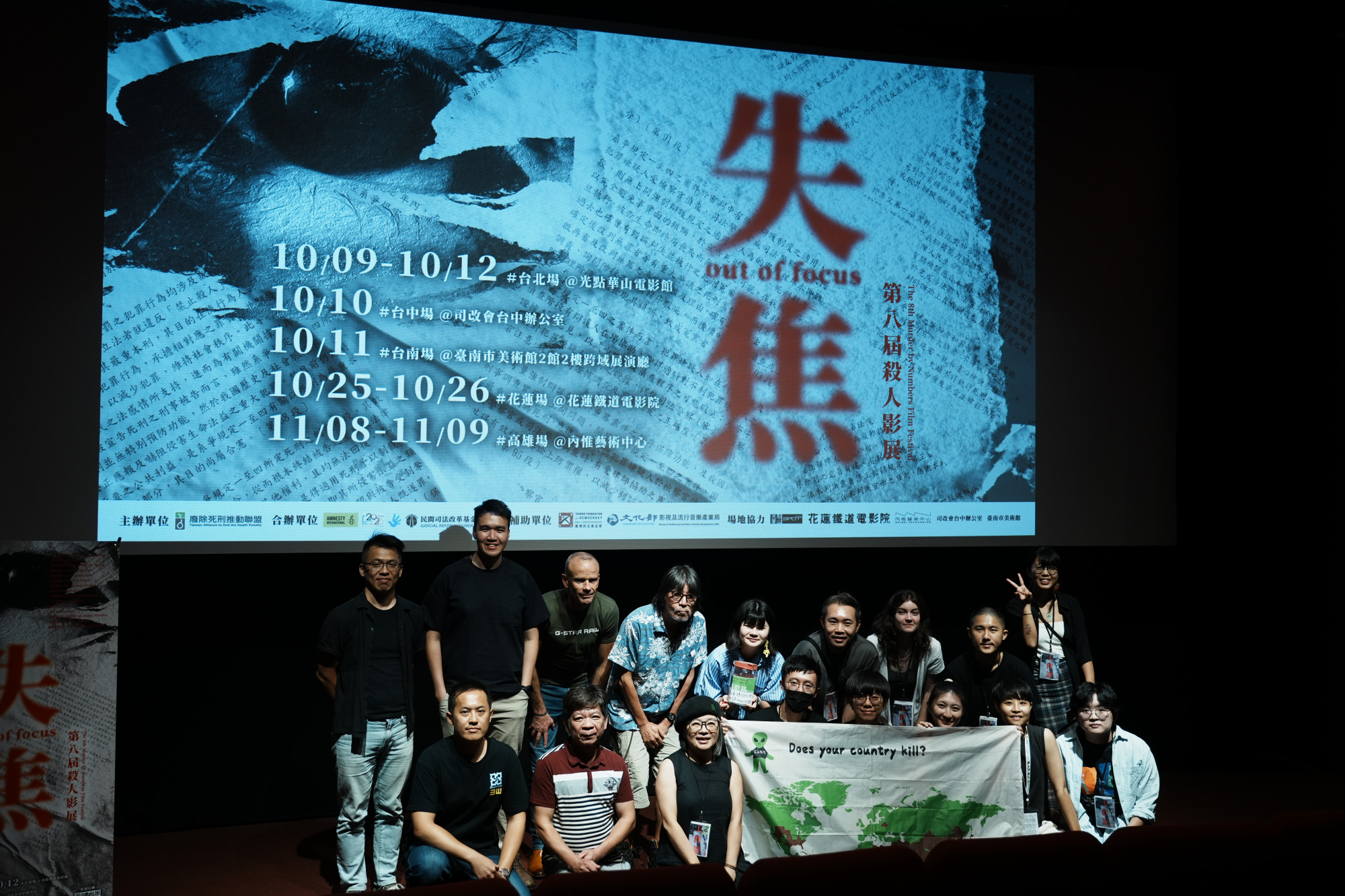

第八屆殺人影展於今年十月至十一月間展開。這次的影展,我們在跨域合作上依然煞費苦心、絞盡腦汁。在影評和與談人的邀請上,除了存續舊有的合作夥伴,也希望找到一些新的合作人選,讓這個名單既能夠維持我們過往的習慣和立場,也有新的亮點和火花,讓這些不同領域的專業工作者,可以以不一樣的方式參與我們、參與影展。

本文我們訪談到負責《帶針的女孩》的映後與談人——社會心理學者劉文、影評撰稿人——新聞工作者陳虹瑾。《親切的金子》映後與談人——德國之聲記者鄒宗翰,以及同時兼任《A2》的影評和與談的彰化師範大學公共事務與公民教育學系助理教授魏培軒。

劉文:性別 X 死刑——墮胎是一種殺人嗎?

本次是廢死第一次找劉文合作,問起劉文怎麼會毫不猶豫的答應我們,難道不會擔心這像是一種對死刑議題表態嗎?她笑回:「還好吧!我又沒有要選舉。」

作為中央研究院民族學研究所副研究員,研究專長為女性主義的劉文,她認為,性別跟死刑最大的交集,會讓她想到墮胎的爭議——「墮胎是不是殺人?」一個生命什麼時候算作一個生命,什麼時候算作殺人,這跟女性的身體自主權常常是矛盾的。再者,她也觀察到,當女性殺人的時候,她通常都會被sensationalize(奇幻化)。這是因為我們往往預設女性在殺人案件中應該是受害者,因此當她成為加害者時,她的行為與動機會比男性更被強化與放大。這種從「應為受害者」轉換為「加害者」的角色,被認為超出了既有的性別想像邊界,也正是所謂「性別越界」——她的動機被視為帶有性別因素。

回到《帶針的女孩》這部片,當女性被認為是要生殖小孩、養育小孩的,然而片中的這位連環殺嬰者Dagmar——當她在執行殺嬰這個行為時,她就做出了跳躍那個性別刻板印象中女性角色該做的事情,因此想必很少人會馬上對她產生同情。然而導演透過慢慢鋪陳,當國家的角色隱形,社會福利制度的失調,乃至整體生存環境是困難的,女性的選擇這麼有限的情況下,到底殺嬰是不是稍微可以被理解?

由於劉文擅長性別的議題,我們也進一步問她一個抽象且極度假設性的問題——「如果這個Dagmar是一位男性,一切會不會變得不一樣?」劉文給出了我們覺得「很劉文」的答案:「我認為劇中這個年輕女子Karoline不會信任他耶!」劉文進一步說明,因為Dagmar是用母親的形象,來誘騙這些已經走投無路的年輕媽媽,這也是一種女女連帶的加害關係。在大家別無選擇的情況下,誘導她們加入了這個產業鏈。

最後劉文也補充,在她的觀察中,似乎與女性殺人有關的電影,都逃離不了道德選擇的設定。男性殺人可以有復仇、鬥毆、幫派等各種非要幹掉他的元素跟劇情,但女性殺人,都一定要刻畫成,她已經別無選擇了才這麼做。這其實也脫離不了對女性這個性別角色既定的想像與刻板印象。

陳虹瑾:基於人類歷史發展上的共通性,女人跟小孩總是先被犧牲的那一個

同樣是第一次跟廢死合作,也同樣是《帶針的女孩》這部片,這次我們找了新聞工作者虹瑾幫我們寫《帶針的女孩》的影評。虹瑾曾經就烏俄戰爭下女性處境撰寫過報導,這次找她合作,她也說了答應的理由:「戰爭性暴力、區域安全、性平一直都是我的關注議題。而《帶針的女孩》的背景雖然是戰後性別不平等加劇,但對我而言它其實就是戰爭性暴力的延續。所以一開始收到邀約時,就對這部片還滿有感覺的。」

虹瑾說,這好像是基於人類歷史發展上的共通性,無論戰爭的形態如何改變,女人跟小孩都會是最先被犧牲者。在那麼極端的情況下,活下來的選項好像就只剩那些。

虹瑾也說這次是她第一次撰寫影評,算是一種新的嘗試。當問及寫影評跟寫報導最大的不同是什麼,虹瑾說:「我自己受到新聞的訓練是,寫議題,妳自己的角色不要太出來,要把自己放在觀點跟事實之後。」「相對來說,寫影評,可以多說一些觀點和意見,可以分享更多相關經驗,但我覺得這件事情相對要很謹慎——因為評論,是很需要事實基礎、很謹慎的寫作。」

虹瑾也分享她自己的做法,她會在特別記下比較有感覺得片段,之後再回去看電影。也會在撰寫時盡量多去與台灣的歷史,或者社會在正發生的事情做連結,讓台灣讀者更有共鳴。而談到最大的挑戰,她說依然是劇透跟吸引力之間的平衡與拿捏。「你要寫到多少,是可以吸引讀者來看這部電影,但又不至於說把整個電影的故事梗概都先說完。」

而對於本片最印象深刻的事情,虹瑾說:「如果一定有個畫面的話,就是男主角Peter面具拿下來時,那被戰火毀掉的五官。」這個衝擊在於,反過來講,大家會覺得女性被暴力對待,會遭遇和經歷的事情,大家可能多少可以想像,「但男性戰後要回到社會中的困難度,究竟有多高呢?我覺得這個安排,有一部份是要告訴讀者這件事。戰爭中,你腿廢了就是廢了、臉沒了就是沒了。大家對性暴力有很多想像上可以猜測到的事情,但男性的困境,他如果不主動告訴你『我也需要協助』,他如果從此就躲起來,社會也就理所當然地忽略了他們。」

鄒宗翰:如何在不完美的制度裡,盡力不失去自己的良知?

這不是鄒鄒第一次參與影展合作。鄒鄒和廢死的羈絆很多年了,加上他本身是很資深的媒體工作者,因此在這種「非常影像」的工作——殺人影展上,總是不會忘記他。

不過這一次,我們給鄒鄒了一部很困難的片:《親切的金子》。

記得在影展當天與鄒鄒見到面時,他就苦笑說了觀看的過程真的太痛苦。這次的訪談中他也和我們剖析這個痛苦:那是一種持續緊繃的狀態。不是因為畫面血腥,而是因為它的冷靜與秩序感。復仇被安排得如此周密,反而讓人感到不安。但在不安之中,也會隱約存在一種悲憫。不是對暴力的認同,而是對那些被制度拋下、卻仍努力為自己的人生尋找出口的人,所產生的複雜情感。

儘管本片以女性角色為敘事核心,但對鄒鄒來說,以生理男性的身體位置觀看《親切的金子》,反而是一種帶著距離、卻無法全然抽離的經驗。因為本片所描繪的並非只是「女性復仇」,而是當一個人被制度犧牲、被迫承擔不屬於自己的罪時,人性如何被一步步推向極端。他自身的經驗有著同志身分、又作為記者,以及長期關注司法和人權議題,都讓他多次感覺到自己站在「結構性不正義」的邊緣。這樣的切角雖然不是從「復仇」出發,但也是一種「替他人承擔後果」的過程。就如同本片中,那些看似「正常」、卻維繫整個悲劇運作的角色與制度。警察、司法系統、社會輿論,甚至那些自認無辜的旁觀者,都在無形中構成了讓真兇得以存在、卻讓金子承擔罪責的環境。

鄒鄒也進一步分享他的觀察:「《親切的金子》與殺人影展的連結,並不在於它是否直接討論廢死,而在於它拓展了我們對正義的簡化想像,讓人無法輕易站在任何一邊,也拒絕提供一個讓人安心的道德答案。」這也呼應了殺人影展選片的邏輯,既然用影像作為媒介,我們就不那麼單刀直入的直面死刑,而是以一種旁敲側擊的方式,從不同的切點,帶觀眾進一步重新理解與思考「正義」、「生命權」的意義,往往不是那麼簡單二分、誰對誰錯而已。

最後也不免問到這幾年成為人夫、人父的鄒鄒,在這種比較艱澀的議題上,會在什麼時候、怎麼與孩子分享。鄒鄒說:我希望孩子理解的不是簡單的是非對錯,而是這個世界如何在矛盾中運作,以及人如何在不完美的制度裡,盡力不失去自己的良知。

魏培軒:社會需要代罪羔羊,那我們就把這些代罪羔羊送給上帝就好?

「森達也真的是一個非常任性的導演,他會把很多看起來毫無相關的素材,全部塞在他的紀錄片裡,但事實上他都有他自己的意念和想法。可是最要命的是,他不告訴你答案。因此我只能大致上揣測他的心情,盡可能去貼近他在拍這部片的時候到底在想什麼。因此他的影評真的有夠難寫。」——在我們把《A2》的影評(甚至是尚未上中文字幕的試看版)交給培軒,待他完成後再軟土深掘跟他拗一場映後與談。本次訪談現場,我們得到他這樣真實的回饋。

培軒的法律博班是在日本京都大學讀的,他也長期關注人權、死刑議題,並且擔任台灣人權促進會的副會長,《A2》交給他再適合不過。不只對於《A2》做足功課,連導演森達也,培軒也頗有觀察。培軒認為,《A2》要強調的倒不是奧姆真理教及教徒的犯行本身,導演想要呈現的是:極度恐慌的情況之下,人們會想要趕快排除掉部分的人,以維持自己的安全。而日本社會到底怎麼在排除這些人的?

這部片最讓培軒印象深刻的兩個地方:為什麼奧姆真理教要到大費周章跑去道歉?——「因為全社會都認為奧姆真理教要道歉啊!」、「對啊,你們就是要道歉!」儘管信徒根本不知道自己要道歉什麼,這是培軒感到很荒謬的一個片段。另外一個深刻的片段是,這個奧姆真理教的信徒跑到鄉下去修行,起初被地區的居民反對,到最後跟地區居民變成好朋友。片中的鄰居說:「我不知道奧姆真理教到底是什麼,但至少我不討厭你。」培軒認為森達也想要傳達的是,在媒體包裝之下層層撥開之後,真正人的樣貌到底是什麼?

在訪談培軒的過程,我們也不時拿日本和台灣做比較,觀察到一些相似的狀況,包含集體性、社會排除、傾向快速解決問題的思維與路徑。培軒說:「對於未知的東西我們當然會非常害怕,但問題是,我們的這一種害怕是不是真的可以去支撐所有的社會層面?如果整個社會都是用恐懼來架構而成的話,那人跟人之間的關係往來基本上也會變得非常脆弱的。你也沒有辦法有一個相對應的回饋,去建構一個比較健康的環境。」

最後我們請培軒推薦合適選在殺人影展片單的電影,培軒也給了「很培軒」的答案:《死亡筆記本》。《死亡筆記本》是一個很好去談死刑與國家制度之間關係的作品。培軒也說到,很多有名的動畫,事實上都不是那麼樣的膚淺。如果看的人很膚淺才會覺得這些電影就是看爽的而已。事實上只要去觀察,它背後都有一些想講的事情在裡面。比方說《進擊的巨人》要探討事實上是國家學的問題,講的是國家跟人民之間的關係。《海綿寶寶》講的是資本主義對人和對社會的影響。《海賊王》探討的是正義的概念到底是什麼。《X 戰警》也有黑人權利運動的歷史痕跡在其中。

在談到這些動畫,可能才是整段訪談中培軒最雀躍,眼睛最發著光的時刻。

這讓我突然想到在訪談過程中他說到的:其實要推動廢死議題,最簡單的方式就是挑一堆冤案片,最好是可以振奮人心的那種,一個人被關了好幾十年、最後辯護律師如何透過法庭攻防一舉逆轉,這個聽起來就很爽,觀眾也愛。可是話鋒一轉,培軒也說,但我們在談死刑,就不僅僅只有要講冤案而已。「我覺得殺人影展要呈現的,可能不是這麼直接的東西,而是其他值得我們探討但在日常生活當中沒有辦法去意識到的。從你們的片單大概就可以知道。」

所以培軒提到的那些動畫片,想想其實也「很殺人影展」吧。而如果下一屆的殺人影展我們成功收錄了動畫片,培軒一定是最大的功臣噢。