電子報

廢死聯盟說的話,是為《廢話》。

在2010年的死刑爭議裡,我們受封為「最邪惡的人權團體」,我們的主張,看起來確實狗吠火車,所以《廢話》也就是「吠話」。知其不可而吠之,汪汪!《廢話電子報》於2012年2月首次發刊,每個月發行的廢話電子報是廢死聯盟實踐與社會溝通的方式之一,我們期許自己用淺白、易懂的文字,透過定期的發刊,持續跟社會對話。

被銬在一起的靈魂:牆內與牆外的共生

文/楊雁(台灣廢除死刑推動聯盟法務主任)

死刑是一口巨大的、靜默的漩渦。它在核心處狂暴地旋轉,而強大的離心力將周遭的命運一一捲入,近至被害者、加害者,以及他們的家屬,遠至廢死運動倡議者、人權工作者、監所管理人員、心理師、社工師,或甚至牧師、法師、藝術表演者等等,每一個人都可能因為不同的原因,而和死刑牽扯上關係。在這個制度消亡之前,沒有人是孤島。我們都與死刑共生,唯一的差別,僅在於我們是站在漩渦的中心,還是懸崖邊緣,或者正遠遠地眺望這具深淵。

死刑的震撼:當事人的證言

今年度(2025年)ECPM在東京舉辦的死刑區域會議,其中一場次的工作坊,便聚焦在「受死刑影響的相關人」。

主持人風間聰,作為一位曾經見證過死刑執行,也看過許多死刑執行場的攝影師。他提到了死刑所牽涉的,往往不僅是我們所想的這麼狹隘,僅有被害者與加害者,它同時也會影響到被害者與加害者的家屬。

其中一位工作坊的參與者原田正治,他的弟弟逝世於1984年發生在日本愛知縣的「半田保險殺人案」。他提到,在面對弟弟的過世以及作為被害者家屬時,最震撼的莫過於社會大眾對於被害者家屬的忽視。當社會大眾討論到死刑存廢議題時,總是會代位被害者家屬發言,或者想像被害者家屬需要什麼,但是大眾卻從未留意到,被害者家屬也會有自己的想法,也未注意到被害者家屬在心理上真正需要的支持。

另一位來自馬來西亞的參與者Angelia,他的哥哥Pannir在新加坡因毒品案件被判處死刑,並於今年10月執行死刑。Angelia在朗讀哥哥於獄中所撰寫的詩集時提及,由於家人身在海外,當時往返馬來西亞與新加坡,以及協助哥哥找法律救濟資源,讓家人的經濟陷入困境。而也因為這樣,他看見許多死刑犯家屬本身就處在貧窮的邊緣,而迫使家人需要犯下毒品案件,然而當家人被判處死刑時,家庭的經濟又陷入更窘迫的狀態。

台灣其中一位死刑犯的家屬,也在工作坊的小組討論中和其他參與者分享,即使自己的家人有高度可能性為死刑冤案,但面對身邊的朋友時,也不見得敢說自己的家人是死刑犯。

從這些與死刑最相關的當事人們的親身經歷,可以感受到死刑本身不僅僅是一個國家的刑罰制度。如果將死刑抽絲剝繭,去看見經歷在其中的人們的故事,會發現死刑對任何一個人帶來的並不是寬恕或慰藉,更可能是將這個人帶進更黑暗的深淵。

作為台灣的廢死運動者與冤獄平反者,該怎麼辦?

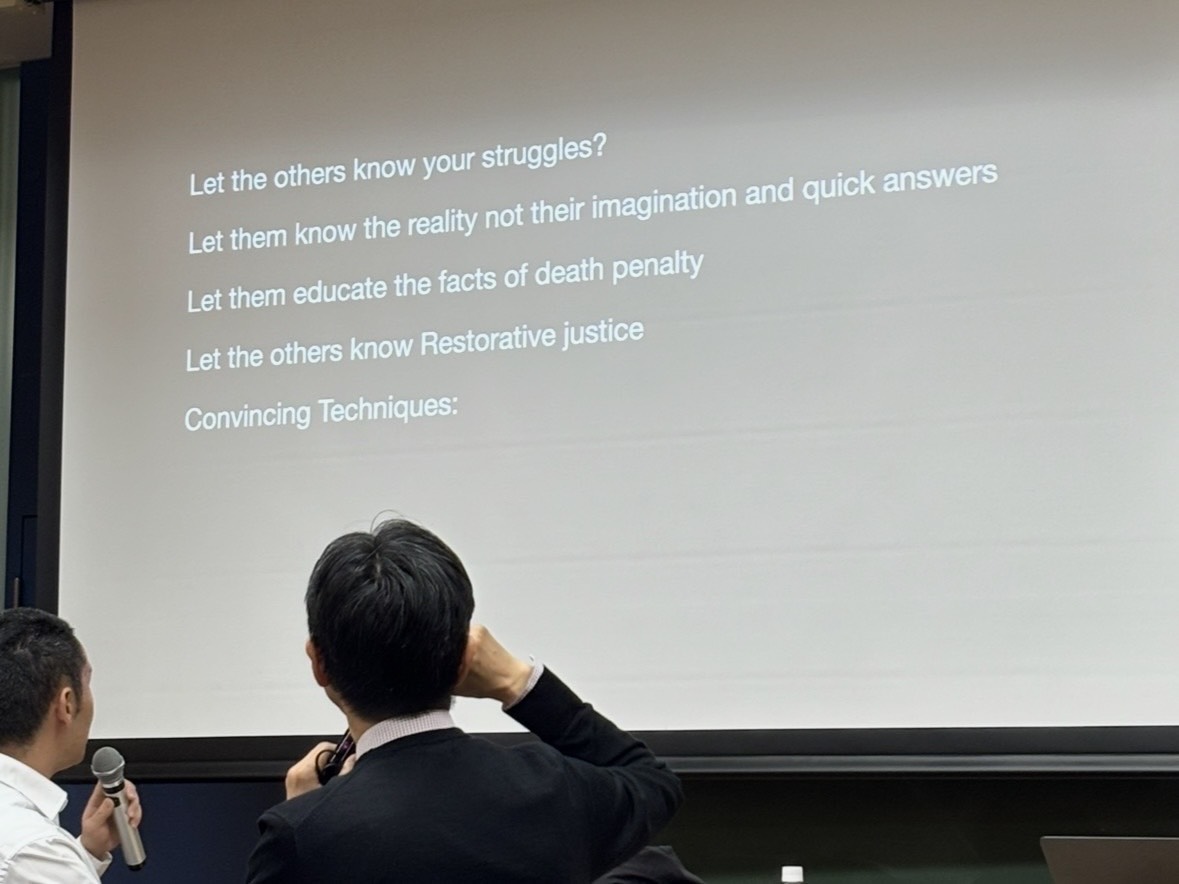

主持人風間聰在工作坊接近尾聲時,一次次地提及,雖然我們各自因為距離遠近,而受到程度不一的影響,但是這樣的影響是真實存在的,也不要輕易地忽略這樣的感受。而當這些被死刑所影響的每一個人,藉由一次次地將這些情緒說出來時、有人能夠在身邊傾聽時,或許可以讓這些情緒稍做舒緩。而這也是為什麼要有各自國家內、各個國家之間所建立起的同儕團體,以及為什麼會需要舉辦死刑區域會議或是全球會議。因為唯有透過說出親身經歷,我們才能理解自身因為死刑本身而產生什麼樣的情緒,我們也才有機會記錄下死刑所造成的悲傷。

作為一個經歷過死刑執行的廢死運動者,執行死刑對我來說是痛苦且空洞的。在執行的當晚,也可以感受到即使力挽狂瀾,也阻擋不了國家公權力橫行的那種無力感。幸好在台灣,有一群寫信給死刑犯的志工們,以及一些朋友們可以承接住我,讓我可以慢慢撫平執行死刑對我帶來的傷痛。

而在參與日本交流的過程中,也有幸可以有很多機會和死刑平反者莊林勳一起隨意地抽抽菸、聊聊天。聽到他聊到對刑事案件無罪定讞後,仍遭民事案件官司纏身,在他露出苦笑的同時,我的內心也隱隱地感到難過與惋惜,感嘆著蘇案的官司時間居然比我的年紀還要大,而我眼前的林勳也從黑髮變成白髮,錯過了許多人生的歲月。

然而,或許是這幾天在日本參與會議以外,也有機會一起吃些好吃的東西,聊一些五四三的話題,林勳也有提到這幾天確實有比較放鬆。所以某一天晚上,正當我要出飯店逛街時,卻看到林勳已經提著大包小包的Uniqlo和我們打招呼,這時心情上不禁覺得有趣,也覺得有些許希望——或許死刑對我們以及很多人的影響並不會消失,但或許透過這些陪伴與支持,有一天我們也都能夠過上自己想要的生活,讓死刑漸漸地從我們的人生、社會、制度淡去。